Windows操作時の音やアニメは本当に必要だったのか?〜UIの変遷を学ぶ:UX編〜:Windows温故知新〜カリスマITトレーナーが語る技術の変遷(4)

Windows 1.0の発売は1985年11月20日なので、2025年は40周年になる。その間に見た感じや使い勝手、つまり「ユーザーエクスペリエンス」も大きく変わった。今回は、Windowsの歴史をたどりながら、ユーザーエクスペリエンスがどのような理由で、どう変化してきたかを紹介する。

「Windows」のバージョンの歴史については本連載第1回で触れたが、「ユーザーエクスペリエンス」は以下のような対応関係がある。参考にしてほしい。

- Windows NT 3.x ≒ Windows 3.x

- Windows NT 4.0 ≒ Windows 9x

- Windows 2000 ≒ Windows Me(Millennium Edition)

そもそも「Windows NT 3.1」の「3.1」は、「Windows 3.1」の「3.1」である。バージョン番号をベースに互換性を意識させる手法は、Digital Equipment(DEC)の16bitコンピュータ「PDP-11」の後継として登場した32bitコンピュータが「VAX-11」と命名されたのと同じである。Windows NTの開発責任者デビッド・カトラー氏は長らくDECのエンジニアだったため、DEC文化の影響を受けているのだろう。

ユーザーインタフェース、ルックアンドフィール、ユーザーエクスペリエンスとは

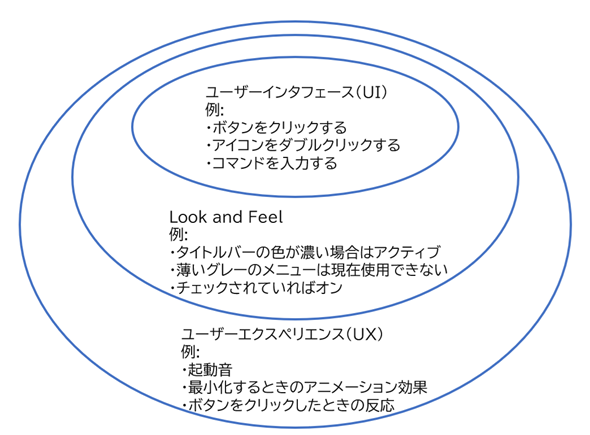

本連載第2回では、「ユーザーインタフェース」(UI)と「ユーザーエクスペリエンス」(UX)という言葉を使ったが、もう1つ「ルックアンドフィール」(Look and Feel)という言葉も存在する。GUI(グラフィカルユーザーインタフェース)を語る際には欠かせない概念なので、UIとUXと併せてあらためて解説しておこう(図1)。

ユーザーインタフェース(UI)

コンピュータを操作する方法のことで、コマンドを使うかグラフィックス表示を使うかを含め、メニューの利用方法など、具体的な操作を意味する。

ルックアンドフィール(Look and Feel)

表示するウィンドウのレイアウトや色使いを含め、UIに対する一貫性を提供する。元は「ルック」(視覚情報)と「フィール」(操作感覚)を合わせたものだが、IT用語としては「ルックアンドフィール」で1つの単語のように使う。ルックアンドフィールに一貫性を持たせることで、初めて操作するアプリケーションでも何となく使い方が分かる。

例えば、Windowsのほとんどのアプリケーションは、メニューバーの右端に「ヘルプ」メニューがあり、左端には「ファイル」メニューがある。また、単一選択項目は○印のラジオボタン、複数選択可能な場合は四角いチェックボックスが使われる。これらは一貫性のあるルックアンドフィールの例である。

ユーザーエクスペリエンス(UX)

単なる操作にとどまらず、応答速度やアニメーション効果などを含む「使ったときの印象」を意味する。Windowsの起動音やエラーメッセージの分かりやすさはユーザーエクスペリエンスの例である。起動音があってもなくても操作性に変化はないが、利用者の気分が変わってくる。

Windowsで「隠れたウィンドウ」を呼び出すには

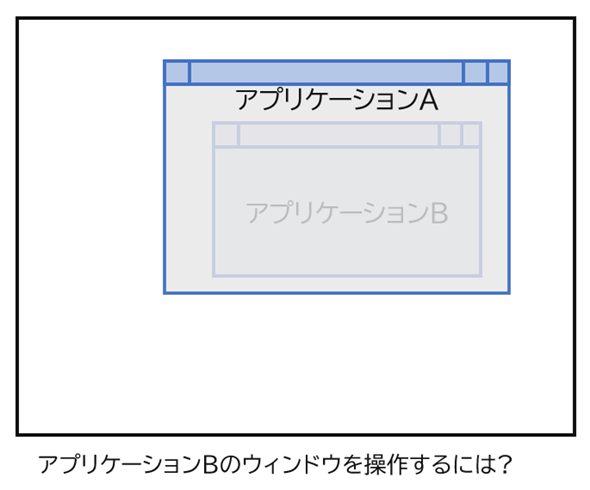

Windows 1.0は「タイリングウィンドウ方式」なので、実行中のウィンドウは全て画面に表示された。しかし、「Windows 2.0」からは重ね合わせができるようになったことで、困ったことが起きた。それが「隠れたウィンドウ」問題である(図2)。前回、Windows 1.0は「利用者が戸惑わないようにタイリングウィンドウ方式を採用した」という説を紹介したが、その「戸惑い」の一つがこの隠れたウィンドウである。

図2で、アプリケーションBのウィンドウを操作するにはどうすればよいか。もちろん、上になっているアプリケーションAのウィンドウを動かせばよいのだが、実際にはこれがなかなか思い付かない。

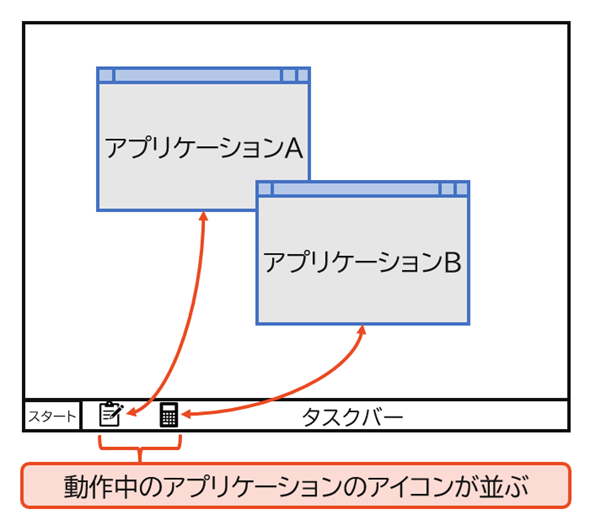

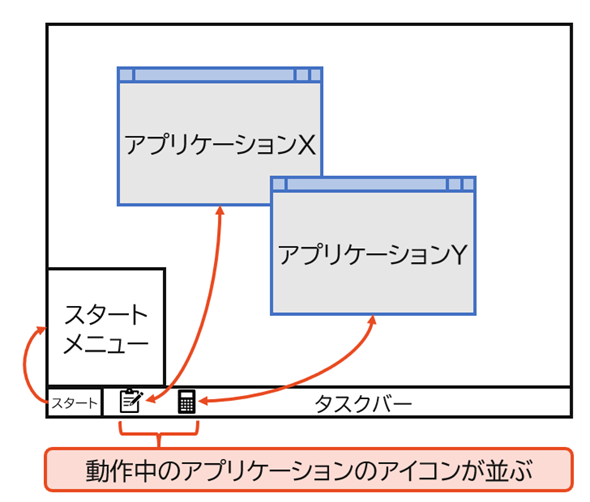

そこで登場したのが、「Windows 95」から採用された「タスクバー」だ(図3)。動作中のプログラムはアイコンとしてタスクバーに常駐するので、そこを選択すればウィンドウが隠れていてもすぐに表示できる。

当初は「貴重な画面領域を占有する」という否定的な意見もあったので、使用しないときは自動的に隠れる機能も用意された。もっともこの機能、画面サイズが800×600ドットの時代にはよく使われていたようだが、現在は常時タスクバーを表示している人がほとんどだと思う。

「MS-DOSアプリケーション」を実行するには

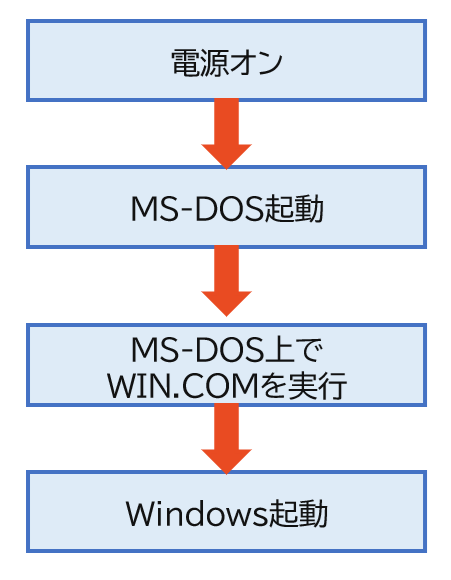

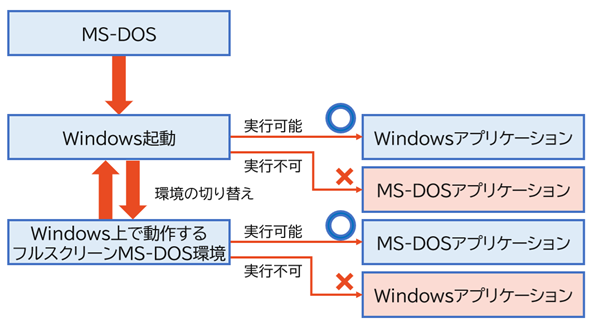

Windows 1.0から「Windows 3.0」までは、以下の手順でWindowsを起動する必要があった(図4)。

Windowsから直接MS-DOSアプリケーションを実行することはできなかった。Windows実行中でもフルスクリーンの(つまりWindows起動前と同じ表示形態である)MS-DOS実行環境に切り替えれば実行できたが、Windowsアプリケーションは連携できなかった(図5)。

MS-DOSアプリケーションをWindows上で実行すると、「このプログラムの実行にはWindowsが必要です」というエラーメッセージが表示された。エラーメッセージを表示するプログラムはアプリケーションに組み込まれており、通常はアプリケーション開発ツールが自動的に埋め込む。

しかし、このプログラムを差し替えることも可能だったので、同じ実行ファイルをWindows環境で起動すればGUIが機能し、MS-DOS環境で起動すればCUI(キャラクタユーザーインタフェース)が機能するプログラムも存在した。一見親切なようだが、利用者はかえって混乱したのではないだろうか。

この問題はWindows 3.0の「386エンハンスドモード」である程度解決され、フルスクリーン環境に移行しなくても、ウィンドウベースのMS-DOS実行環境を複数起動できるようになった(図6)。それでもMS-DOSコマンドとWindowsアプリケーションは厳密に区別されており、MS-DOSコマンドをWindows環境から直接起動することはできなかった。両者を区別なく利用できるようになったのはWindows 95からである。

「Windowsアプリケーション」を実行するには

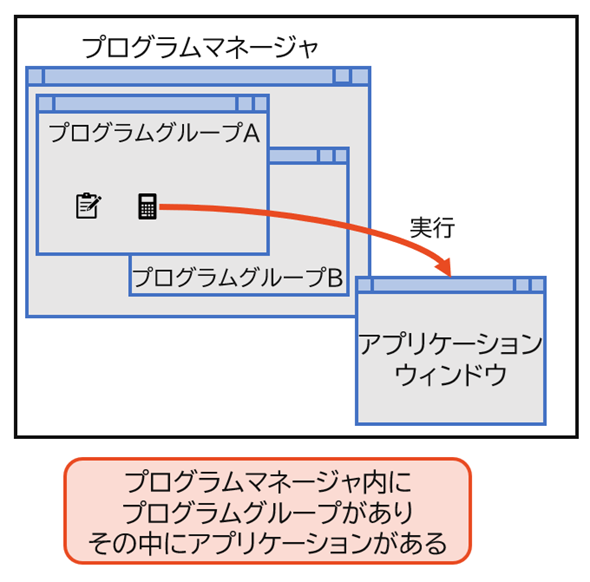

Windows 3.0でウィンドウ対応のアプリケーションをインストールすると、「プログラムマネージャ」と呼ばれるシステムプログラムにアプリケーションアイコンが登録された(図7)。このアイコンをダブルクリックすることで、アプリケーションを実行する。いわゆる「ランチャー」(Launcher)である。

プログラムマネージャの見栄えは他のアプリケーションと変わらないため、他のウィンドウで隠れてしまうことも多かった。「新しいプログラムを実行したいが、プログラムマネージャが見当たらない。どこかのウィンドウの下にいるはずだが、どこだろう」と探すこともよくあった。

また、実行中のプログラムはアイコン状態(最小化状態)でデスクトップに配置されるのだが、そのデスクトップも他のウィンドウで覆われていると見つからない。「全てのウィンドウを最小化する」というショートカットキーもあったが、作業中のウィンドウも最小化されるので、微妙にストレスになる。

Windows 95から導入された「[スタート]メニュー」は、タスクバーと組み合わせることでこうした問題を解決した。アプリケーションの実行は画面左下の[スタート]メニューのボタンを押せばプログラム一覧が表示されるし、動作中のアプリケーションはタスクバーに全て表示される(図8)。実に画期的なシステムだった。Windowsのユーザーインタフェースは何度か変更されているが、タスクバーの基本動作は変わっていない。それだけ使いやすいということなのだろう。

実行中のアプリケーションウィンドウの構成

さて、プログラムマネージャのウィンドウを見て、違和感を覚える方もいるのではないだろうか。筆者は「なぜこんな画面だったのだろう?」と、今では不思議に思う。実際の画面をお見せできる環境のないのが残念である。

1つのアプリケーション内に、1つ以上のウィンドウを持つ形式を「MDI」(マルチドキュメントインタフェース)と呼ぶ。これに対し、現在広く使われているのは「SDI」(シングルドキュメントインタフェース)である。

プログラムマネージャや「Microsoft Excel 2010」以前は典型的なMDIだった(Excel 2013で廃止され、SDIとなった)。現在でもMDIアプリケーションを作成することはできるが、実際にはほとんど使われていないと思う。

MDIアプリケーションでは、アプリケーションウィンドウ内にドキュメントウィンドウが表示される。ドキュメントウィンドウはアプリケーション内で最大化したり最小化したり、あるいは任意の大きさに変更して利用できる。初期のWindowsは同じアプリケーションは1つしか実行できなかったため、1つのアプリケーション内で複数のドキュメントウィンドウを開くようになったのだろう。実際の画面がMicrosoftの公式サイトに残っているので、興味のある方は参照してほしい。

- Excelの単一ドキュメントインターフェイスのプログラミング→図4.単一のExcelインスタンスウィンドウ内の複数のブック(Microsoft Learn)

MDIはWindows固有の機能だったが、実は初期の「Macintosh」も同じような考え方があった(現在でも基本的なアイデアは同じである)。

Macintoshでアプリケーションを起動すると、システム全体のメニューバーがアプリケーション仕様に変化する。複数のアプリケーションを実行した場合は、切り替えメニューを使ってアプリケーションを変更する。このとき、壁紙(背景)は変化しないし、一部のメニューもそのままなので、一見すると切り替わったことが分からない。

筆者はアプリケーションの切り替えメニューに気が付かず、新しいプログラムを起動すると「メニューバーにさっきまであった機能がない」と大変混乱した。「これは全画面表示のMDIアプリケーションと同じ」と教えてもらってやっと理解できた。

効果音、アニメーション効果もUXの一部だが……

前述の通り、Windows 95で[スタート]メニューとタスクバーが導入され、使い勝手はかなり向上した。また、機能とは関係ないが、アプリケーション起動時にアニメーション効果が導入され、ウィンドウが徐々に開いていることを実感できる、とWindows 95開発担当の方が言っていたのだが、こちらは正直よく分からない。言われてみたらそうなのかな、という程度である。

ウィンドウ起動時に効果音を付ける機能は以前のWindowsでも設定可能だったが、アニメーション効果を付けることでアプリケーションが起動していると実感できる(と言われていた)。こういう効果もユーザーエクスペリエンスの一部である。

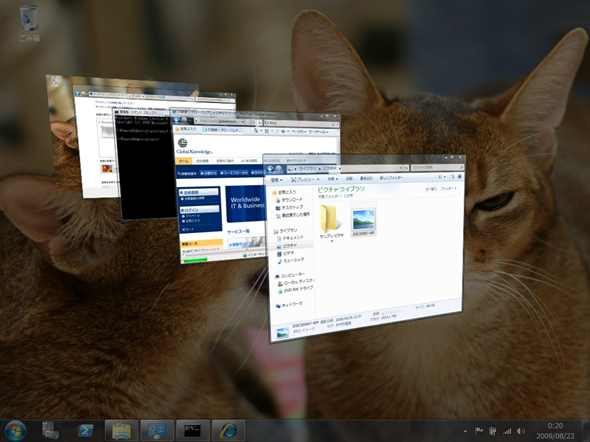

ユーザーエクスペリエンスが大きく変わったのは、「Windows Vista」で採用された「Aero Glass」だ。タイトルバーが半透明になったり、[Windows]+[Tab]キーを押すと動作中のアプリケーションを斜めから見たようなタブ表示にしたり、とにかく派手なスタイルになった(画面1)。

個人的な話だが、記事執筆の立場からするとこのAero Glassは大変厄介なものだった。スクリーンショットを撮ると、下にあるウィンドウが透けて見えてしまうからである。特にポップアップしてきたダイアログボックスは移動可能な領域に制限があり、どうしても下のウィンドウが透けてしまう場合があった。それで何か使い勝手が良くなるならいいのだが、単にカッコいいだけで特に意味はない。「Windows 8」で廃止されてホッとしたものである。

もっとも、Windows 8にはWindows 8の問題があって、「Metro UI」あるいは「Modern UI」と呼ばれる画面は大変不評であった(写真1)。「Metroは東京の地下鉄をイメージした」と言われているが、地下鉄のどこをイメージしたのかよく分からない。

とにかく、全体がフラットで、半透明はもちろん、グラデーションも使用していないシンプルなものだった。問題は、PCとタブレットの両方を無理に共通のUIにしようとして、やっぱり無理があったことだ。

Metro UIが不評だったせいか「Windows 8.1」で少しPC寄りに戻し、「Windows 10」からさらにPC寄りになり、現在の「Windows 11」のUIとなった。Windows 11の[スタート]メニューは、プログラムの登録をグループ化できるので、どことなくWindows 3.1のプログラムマネージャに似ているが、Windows 95系の[スタート]メニューの雰囲気もある。メニューに表示されないプログラムも多いため、多くのアプリケーションを利用する人には使いにくいかもしれないが、十数個程度のアプリケーションなら使いやすいと筆者は感じた。

GUIで大事なことは「メンタルモデル」に合ったデザイン

何かを操作するとき、「こうしたらこうなるはずだ」という行動イメージを「メンタルモデル」と呼ぶ。GUIで大事なことは、人間が持っているメンタルモデルに合ったデザインをすることだ。

例えば、ドアに水平に取り付けられたレバーがあれば、レバーを下げてドアを開くのが自然だろう。まれに上げる場合もあるかもしれないが、“引き戸”と思う人はいないはずだ(写真2)。これがメンタルモデルである。皆が共通のメンタルモデルを持つことで、効率よく行動できる。ドアにレバーがあれば下げる、ドアノブなら回す、長方形の溝があれば左右どちらかに引くことが推測され、そこに説明書は必要ない。

「GUI」という仮想世界でも、万人に共通のメンタルモデルに倣うことで操作説明が不要になる。GUIシステムの元祖Xerox(ゼロックス)の「Alto」では、「デスクトップメタファー」が採用された。机の上(デスクトップ)に文書があるように、ウィンドウ上には文書を示すマーク(アイコン)があり、文書を開く(アイコンをダブルクリックする)ことで内容を表示し、編集するという比喩(メタファー)だ。ダブルクリックが自然な操作かというと、そこには議論の余地があるものの、「ダブルクリック=開く」と覚えてしまえばそれほど難しいことではない。

現実世界では、ノートに書いたメモを参照したり、書き足したりするとき、多くの人は以下の順で作業する。

1.ノートを持ってきて目的のページを開く

2.筆記用具を用意する

3.内容を記録する

状況によるとは思うが、多くの場合はノートを用意してから筆記用具を調達するのではないだろうか。実際に手に取る順序は筆記用具が先になるかもしれないが、その場合でもどの筆記用具を使うかは文書によって決まるわけで、筆記用具に合わせて文書を用意することは少ない。

GUIシステム、特に初期のMacintoshはこれが徹底していて、まずデスクトップなり「どこかに文書を作成し、それを開いて編集する」というスタイルが一般的だった。Windowsでもそうした利用を想定していた。現在でもデスクトップ上で右クリックすると[新規作成]メニューから文書を作成できるのは、「まず文書を作る」という考え方が残っているからだ(図9)。

ところが、日常生活と違って、コンピュータを使っている場合はアプリケーションを先に選ぶことも多い。ほとんどのアプリケーションは用途が限定されるからだ。日常生活では「絵を描きたいと思ったら白紙を用意して、そこに絵を描く」、コンピュータでは「新しいドキュメントファイルを作ってそれを開く」。とても自然な対応に見えるが、プレゼンテーションに使うスライド作成と、写真の編集では利用するアプリケーションが違う。同じファイルでも、1枚の写真の色合いを変更したい場合と、多くの写真を順番に眺めたい場合では使うアプリケーションが変わってくる。デスクトップメタファーではこのあたりの整合性が取れない。

面白いのはスマートフォンで、こちらは「ドキュメントを選ぶ」という感覚がほとんどない。まずアプリケーションを起動して、それからアプリケーションが利用するデータを選択する。これはこれで厄介で、あるアプリケーションで作ったファイルを、別のアプリケーションで開くのがとても面倒になる。カメラで撮影した写真は写真フォルダに、ダウンロードした音楽は音楽フォルダに格納されるが、写真と音楽をまとめて日付順に表示するというような作業は想定されていない。

現在のPCでは、「そこにあるファイルを開く」というデスクトップメタファーは残しつつ、「利用したいアプリケーションを先に選ぶ」という考え方も取り入れている。考えてみれば、机の上には文書だけではなく電卓や時計も置いてある。必ずしも文書が先とは限らないわけで、両方が混在している方が現実的だともいえる。これだけPCが普及したのだから、現実世界のメンタルモデルを無理に持ち込まなくても、PCの中でのメンタルモデルが形成されつつあるのかもしれない。

余談

「デスクトップメタファー」という割に、デスクトップの画像は「壁紙」と呼ばれた。これは「ウィンドウ(窓)が配置されるのは壁」ということだが、壁がデスクトップになることはない(床なら文書を広げることがあるかもしれないが)。

そこで、いつの頃からか「壁紙」(wallpaper)ではなく「背景」(background)と呼ぶように変わっている。

また、アプリケーションを示す小さな画像を「アイコン」(icon)と呼ぶ。ギリシャ語の「イコン」に由来し、キリスト教ではイエス・キリストや聖人を示すシンボルを指す。そこから、動作中のアプリケーションを最小化することを「アイコン化」(iconize)と言った。現在でもアプリケーションを示すシンボルとしての「アイコン」は使われるが、「アイコン化」という言葉は「最小化」に置き換わった。

「ログオン/ログイン・ログオフ/ログアウト」が「サインイン・サインアウト」に置き換わったように(一般人からすると)謎の専門用語はどんどん消えている。それだけコンピュータが一般化したということだが、「ジャーゴン」(仲間内の専門用語)の利用はコミュニティーの結び付きを強化する側面もあるので、ちょっと寂しいような気もする。

3回にわたってWindowsの操作性について紹介した。次回は話を変えて、OSの内部動作について解説したい。

筆者紹介

横山 哲也(よこやま てつや)

トレノケート株式会社(旧グローバル ナレッジ ネットワーク株式会社)で、マイクロソフト認定トレーナーとしてMicrosoft AzureやWindows ServerなどのIT技術者向けトレーニングを担当。Windows Serverの全てのバージョンを経験。近著に『徹底攻略 Microsoft Azure Fundamentals教科書[AZ-900]対応 第2版』(インプレス)、『ストーリーで学ぶWindows Server ひとり情シスのためのITシステム構築入門』(日経BP社)がある。好きなサービスはActive Directoryドメインサービス、推しているアイドルは皆本しいね(「君のメインヒロイン」所属)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.