生成AIにも現場業務にも役立つ「ビジネスメタデータ」、誰がどう整備する?:生成AI活用の成否を分かつ「データマネジメント」超入門(2)

企業における生成AIの活用が加速する一方、蓄積したデータをAI自身に理解させなければAI活用の取り組みは頓挫しかねない――AI活用の成否を分ける「データマネジメント」に焦点を当てた本連載。今回は組織でビジネスメタデータの整備を始める方法を整理する。

生成AI(人工知能)活用の成否を分かつ「データマネジメント」について解説する本連載。前回は、生成AIやAIエージェントの活用において、なぜ「ビジネスメタデータ」が不可欠なのか、その背景とメタデータの必要性を整理した。「データの意味」が明確でないと、AIは正しい判断や実行もできず、場合によってはハルシネーション(幻覚)を引き起こす原因となってしまう。

ビジネスメタデータの重要性は理解できたところで、「では、何から始めればよいのか」と戸惑う人も多いだろう。ビジネスメタデータの整備は一見すると大掛かりで複雑な取り組みに見える。「全社のデータを棚卸しし、全てのメタデータを一気に整備するぞ!」――そうした完璧主義に陥ると、プロジェクトは動き出す前から頓挫することになりかねない。

そこで今回は、データマネジメントの概念を整理した上で、ビジネスメタデータを整備するための現実的なアプローチを解説する。

メタデータの概念整理――メタデータは3つに分かれる

取り組みを始める前に、まず整理しておきたいのがメタデータの分類だ。前回も簡単に触れたが、この記事の中ではメタデータを「データを説明するデータ」と定義する。メタデータは、その役割や利用者によって3つに大別される。

テクニカルメタデータ

データの物理的な構造や形式を示す情報だ。物理テーブル名、カラム名、データ型、データ長、主キー・外部キーといった情報になる。これらは主にシステム開発者やデータベース管理者が使用し、データの保存・取得・連携を可能にするために不可欠だ。

オペレーショナルメタデータ

データの動きや状態に関する情報を示す。データの更新頻度、最終更新日時、データリネージ(データの流れや加工履歴)、アクセスログ、データ品質スコアなどが該当する。これらはデータマネジメント組織やデータエンジニアが、データの運用状況を把握し、品質管理やセキュリティ管理をするために活用する。

ビジネスメタデータ

データのビジネス的な意味や文脈を示す情報となる。論理名、業務上の定義、利用目的、データオーナー、ドメイン分類、関連する業務プロセス、使用上の制約や注意事項などが含まれる。これらはビジネス部門のユーザーやユーザーをサポートするAIが、自分たちの業務にどのデータをどう活用すべきかを理解するために必要となる。

この3つの中で、AI活用において最も重要でありながら、最も整備が遅れているのがビジネスメタデータといえる。テクニカルメタデータは既存のシステム開発において一定程度整備されているが、ビジネスメタデータは意図的に取り組まなければ蓄積されないし共有もされない。そのままでは「そのデータの意味を知る人にしか使われない」という状況が続いてしまう。

ビジネスメタデータとテクニカルメタデータの使い分け

実務において重要なのは、これら3種類のメタデータを適切に使い分け、連携させることだ。

例として、eコマース企業の「会員データ」を考えてみよう。テクニカルメタデータとしては「MEMBER_TBL」というテーブル名や「MEMBER_ID(VARCHAR 20)」といった物理的な情報が記録されている。しかし、これだけでは「このデータをビジネスでどう使うべきか」は分からない。

ビジネスメタデータを整備することで、初めて会員データという情報の意味が明確になる。

- 論理名:会員基本情報

- 業務上の定義:ECサイトに登録した顧客の基本属性情報

- 利用目的:マーケティング施策の対象者抽出、顧客分析

- データオーナー:CX(カスタマーエクスペリエンス)部門 データ管理グループ

- 更新タイミング:会員登録時および会員情報変更時にリアルタイム更新

- 使用上の制約:個人情報保護法に基づく取り扱い必須、マーケティング利用には同意(オプトイン)フラグ確認必須

こうしてビジネスメタデータを整備することで、ビジネス部門のユーザーは「どのデータを」「どのような目的で」「どのように使えばよいか」も明確になる。AIに対しても、「会員データ」が果たす意味とビジネス上の文脈を正しく理解させることができる。

ビジネスメタデータの基本項目は、ITシステムが持つデータベースのテーブル定義書に記載されているケースがある。例えば利用目的、データ所有者・管理者、データのカテゴリー、データ項目定義、データソース名などだ。まずは、これらを集めることなしにビジネスメタデータの本格的な収集へは進めない。裏返せば、ビジネスメタデータは一から作るのではなく、既にある情報を活用することから始められる。

ここまでで、ビジネスメタデータの役割と、テクニカルメタデータとの違いは整理できたはずだ。しかし、メタデータは「整備して終わり」ではない。誰が責任を持ち、どのように維持/更新するかという運用の視点がなければ、実務では機能しないだろう。

データガバナンス、品質管理の枠組み

ビジネスメタデータを整備する際、同時に考えておきたいのがデータガバナンスと品質管理の枠組みだ。せっかく整備したメタデータも、誰が管理し、どう更新し、品質をどう保証するかが曖昧では、すぐに陳腐化し、使われなくなってしまう。

データガバナンスの基本は、「誰が何に責任を持つか」を明確にすることだ。以下の役割を定義することが必要になる。

データオーナー

特定のデータ領域に対するビジネス上の責任者だ。顧客データならCX部門の部門長、製品データなら商品企画部門の責任者といった形で、ビジネス部門側に配置する。データオーナーは、そのデータがビジネス目的に適合しているかどうか、正しく活用されているかどうかに責任を持つ。

データスチュワード

データの日常的な管理と品質維持を担う実務担当者だ。メタデータの登録・更新、品質チェック、利用者からの問い合わせに対応する。多くの場合、データマネジメント専門組織やIT部門内のデータ管理チームが担当する。

利用者

そして、忘れてはならないのが利用者(ビジネス部門の実務担当者)の役割だ。ビジネスメタデータの構築において、現場の暗黙知を提供するのは彼らに他ならない。「このデータは、実際にはこういう意味で使っている」「この判断基準には例外がある」といった生きた知識は、現場にいる人にしか分からないからである。

メタデータの品質管理については、定期的なレビューサイクルを設定することが重要だ。四半期ごとにメタデータの完全性(必須項目の充足率)、正確性(定義の正確さ)、最新性(更新の適時性)を評価し、改善アクションを実施する。

また、メタデータの変更管理プロセスも整備すべきだ。業務プロセスの変更や組織改編によって、データの意味や利用目的が変わることがある。こうした変更を適切に反映し、関係者に通知する仕組みが必要となる。

ここでも忘れてはならないのが、ビジネスメタデータの情報提供者・利用者としての役割だ。データオーナーやスチュワードが仕組みを整備しても、ビジネスメタデータに命を吹き込むのは、現場のビジネス部門の実務担当者になる。

営業や製造の現場で培われた暗黙知、「このデータはこういう状況で使う」「この数値の判断基準はこうだ」といった知識を提供するのは彼らだ。整備されたデータカタログを実際に使い、「この定義では分かりにくい」「こういう情報も欲しい」といったフィードバックを返すことで、PDCA(計画、実行、評価、改善)サイクルが回る。

重要なのは、ビジネスメタデータの整備は「IT部門の仕事」ではなく、「自分たちのビジネス知識を形式知化し、組織の財産にする活動」であり、「その最大のメリットを得るのは自分たちである」という意識を持つことだ。ビジネス側の協力なくして、ビジネスメタデータの整備・活用は成立しない。こうしたマインドセットを持つことが、ビジネスメタデータの整備・活用成功の鍵となる。

データカタログの活用イメージ(検索性、発見可能性、利用可能性の向上)

整備したビジネスメタデータを実際に活用できるようにするには、データカタログの構築が不可欠だ。データカタログとは、企業内のデータ資産とそのメタデータを一元的に管理し、検索・閲覧できるようにするシステムのことだ。

データカタログは「図書館の目録」に例えられることがある。図書館の目録には、本のタイトル、著者、出版日、内容の要約、どの棚にあるかといった情報が記載してあり、どういう本がどこにあるのかが分かり、目的の本を探せる。

ただ、筆者は「スーパーマーケット」の売り場にある「食材や商品の棚札」や売り場に置いてあったりする「レシピ」との関係に例える方が分かりやすい印象がある。

図書館の目録は「本がどこにあるか」を示すだけだが、スーパーマーケットは「食材(データ)がどこにあるか」を示すだけでなく、「その食材の特徴、調理法、レシピ(ビジネスメタデータ)」も提供するからだ。

そこで、データカタログに入れるべき情報の種類をスーパーマーケットの売り場にある「棚札やレシピ」に例えて説明してみたい。

スーパーマーケットでは、食材(データ)を簡単に見つけられるよう各コーナーに分かれており、よく売れる商品や売りたい商品を手前に陳列する(データにタグを付ける)など、必要な食材がどこにあるかをすぐに探索できるようになっている。

それに加えて、調理(データ活用)のヒントとなる料理のレシピが置かれていたらさらに便利だ。レシピはその食材(データ)を使ってどのような料理(分析・活用)ができるか、どうすればおいしく(精度よく、価値を生み出す)できるか、といったことについてアイデアや手順を教えてくれる。

食材とレシピがそろって、初めて料理ができる。同様に、データとメタデータ(データの意味、所在、使い方、制約など)がそろって、初めてデータ活用が実現できるのだ。ただ、店舗の売り場にある、食材に付いているラベルや棚札、レシピなどの情報は物理的に点在していて発見しづらい。これをシステム上に一元的に整理・管理し、いつでもどこからでもアクセスできるようにしたものが「次世代のデータカタログ(ビジネスメタデータを管理できるカタログ)」といえる。

もう少し説明してみよう。スーパーマーケットの鮮魚コーナーに今日入荷したばかりの新鮮なサバが店頭に並んでいたとする。サバのみそ煮を作りたい人は、サバを買って帰るだけで作れるだろうか。

実際にはサバ(データ)に加え、しょうがやねぎなどその他の食材やみそ、水、酒、砂糖などの調味料(その他のデータ)、そして調理の手順、適量、火加減、時間(ビジネスメタデータ)が必要だ。これらが分からない限り、サバのみそ煮はつくれない。さらにわが家のおふくろの味(企業独特のデータ活用)を出すにはしょうゆ(別のデータ)を少しだけ足すのが秘伝のレシピ(企業独自の競争力)ということもある。わが家の味を家族(組織内)の誰もが再現できるようにするのが、データカタログなのだ。

ちなみに、データカタログの役目は他にもある。サバによってアレルギー症状を起こす人が家族にいた場合、サバを食べさせてはいけないという情報(ビジネスメタデータ)をレシピに追記しておかねばならない。母親(担当部門)だけではなく、学校で食べないように学校の先生あるいは給食の担当者(他部門)とも共有しておく必要がある。

このようにデータカタログは、単にデータの所在を示すだけでなく、「どう使うか」「何に注意すべきか」といった実践的な情報を提供することで、データの発見可能性と利用促進につながる。

カタログの運用においては、「ゴーストタウン化」を防ぐことが重要である。せっかくカタログを構築しても、登録されたメタデータが古くなり、実態と乖離(かいり)していれば、誰も使わなくなってしまう。

これを防ぐには、メタデータの更新を業務プロセスの一部に組み込むことが効果的だ。例えば、新しいデータセットの追加やデータ構造の変更があった際には、必ずデータカタログへの登録・更新を必須とするルールを設けるなどである。

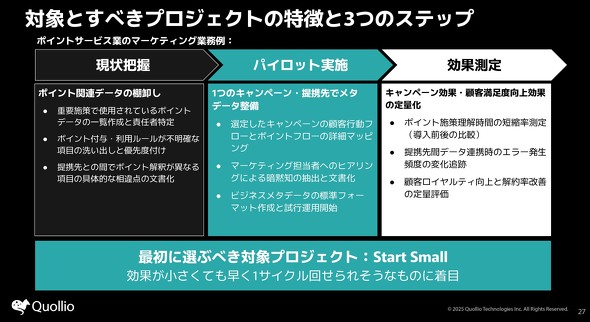

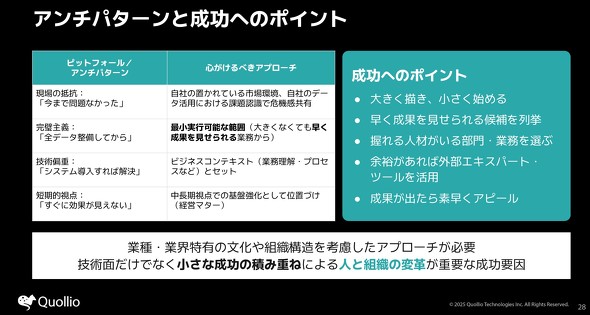

スモールスタートで始めるビジネスメタデータ整備

ビジネスメタデータの整備を始める際、最も重要なのは「完璧を目指さず、小さく始めて成果を出す」ことだ。全社のデータを一度に整備しようとすると、膨大な工数がかかり、成果が見えるまでに時間がかかりすぎて、プロジェクトが頓挫するリスクが高まる。

またビジネスメタデータの整備・活用について、まだ業界標準的なベストプラクティスは確立されていないということにも注意しておきたい。データ活用にしろAI活用にしろ、この文脈で自社のビジネスメタデータを定義して整備・活用することを実践している企業は、まだごくわずかであり、筆者の観測範囲でガートナーの「ハイプ・サイクル」に例えると、ようやく「過度な期待のピーク期」に差し掛かろうか、というのが肌感覚でもある。

これから成果を出そうとしている先進企業が市場をけん引している段階であり、確立された方法論が存在するわけではないと考えている。

そのため、本稿で紹介する進め方は、筆者の経験と考察に基づくものであり、あくまで一つのアプローチ、あるいは、その考え方として参考にしていただきたい。各社の状況に応じて、柔軟にカスタマイズしながら取り組むことが肝要だ。

スモールスタートの3つの原則がある。

1つ目は、効果が見えやすい対象から始めることだ。既に経営課題として認識されている業務領域、データ活用による改善効果が測定しやすい業務、あるいは暗黙知に依存していて属人化が課題となっている業務などが候補になる。

例として、ポイントサービス業のマーケティング部門を考えてみよう。この部門では、顧客のポイント利用履歴データを分析してキャンペーンを企画しているが、分析に使うデータの定義が担当者ごとに異なり、施策効果の比較が困難だった。ここでビジネスメタデータを整備することで、「アクティブ会員」「休眠会員」といった用語の定義が統一され、施策効果の測定精度が向上し、マーケティングのROI(投資対効果)が改善される、といった成果が期待できる。効果が小さくても早く1サイクル回せそうなものに着目することだ。

逆に、アンチパターンとなるのが、効果は大きいが取り組みの範囲も大きく、ステークホルダーが他部門にわたるようなものに手を付けることだ。このようなケースでは、登場人物が多岐にわたるため調整ごとのワークロードが高くなり、多数のステークホルダーへの定期レポートも必須になり、しかし早く結果を出すことだけは求められがちとなってしまう。

進捗(しんちょく)が思わしくなければ、1サイクルも回らないうちにプロジェクトが中止に追い込まれることもあり得る。取り組みの初期において、こうしたユースケースを取り組みの対象として選択すべきではないだろう。

2つ目は、「握れる人材」がいる部門を選ぶことだ。データマネジメントの重要性を理解し、積極的に協力してくれるキーパーソンがいる部門から始めることである。キーパーソンとしては、職掌や職務権限の大きさ、タイトルも重要ではある。しかし、それと同様、あるいはそれ以上に重要なのは、気心の知れた同期社員やプロジェクトで苦楽を共にしたことのある同僚といった、新しいチャレンジの難しさや楽しさを理解している人材であることだ。

誰にとっても初めての試みが何事もなく成功するはずもなく、時には手戻りも発生する。そうした状況を許容し、それでも一緒に前に進んでくれるマインドセットと経験値のある人材と組むことにより、初期の成功確率は高まる。そうした部門での成功事例を作ることで、他部門への展開もスムーズになる。

3つ目は、余裕があれば外部エキスパートやツールを活用することだ。特に初期フェーズでは、ビジネスメタデータの項目設計、収集方法、カタログツールの選定・導入など、専門的な知見が必要な場面が多い。自社だけで試行錯誤するより、データマネジメントに精通したコンサルタントの支援を受けたり、実績のあるデータカタログ製品を活用したりする方が、早期の成果につながりやすい。

Think Big, Start Small, Scale Fast――大きく構想し、小さく始め、素早く拡大する。成果が出たら素早くアピールする。このアプローチこそが、ビジネスメタデータの整備・活用を成功させる鍵となる。

AIに誤解させないためのビジネスメタデータ―セマンティック定義とビジネスルールの作り方

ビジネスメタデータの整備において中核となるのが、セマンティック定義とビジネスルールの2つだ。前者はデータの意味を統一し、後者は業務判断の条件やロジックを明文化する。この2つを段階的に構築することで、AIが業務を正しく理解し、実行できるようになる。

セマンティック定義とは

ここでいうセマンティック定義とは、用語・項目・計算ロジック・KPI(重要業績評価指標)などの業務的な定義を統一し、組織全体で共通の理解を確立すること、という前提で話を進める。

多くの企業では、同じ用語でも部門によって異なる意味で使われている。「売り上げ」という用語一つとっても、営業部門では受注ベースの売り上げを指すことが多い一方で、経理部門では会計上の売り上げ(収益認識済み金額)を指す場合がある。前回説明した「メタデータのサイロ」だ。

こうした用語の不統一は、部門間のコミュニケーションの齟齬(そご)を生み、データ分析の精度を下げ、AIの誤解を招く原因となる。セマンティック定義によって、「この用語はこういう意味である」という共通認識を確立することが第一歩となる。

ビジネスルールの明文化

セマンティック定義で用語の意味が統一されても、それだけでは不十分だ。「どういう状況で、どう判断し、どう行動するか」というビジネスルールが明確でなければ、AIは自律的に業務を遂行できない。

eコマース企業で「オンライン購入後の店舗受取が2日たっても完了しない場合、フォロー対象としよう」というルールがあったとする。これは現場の担当者同士が暗黙知として理解している判断基準だが、このままではAIは理解できない。

このビジネスルールを自然言語で明文化し、さらに機械可読な形式(例えばIF-THENルール)に変換することで、AIが自動的に判断・実行できるようになる(ここでいう機械可読とは、「人が読んで理解できる」だけでなく、「AIやシステムが解釈の余地なくそのまま判断・実行できる形式」を指す)。

資料にある例では、「店舗受取遅延時間 > 48時間」という条件と、「フォローコール実施」「顧客満足度調査対象に追加」という具体的アクションが明確に定義される必要がある。

段階的な構築アプローチ

セマンティック定義とビジネスルールの構築は、以下の段階で進めるのが現実的と考える。

- 第1段階:コア用語のセマンティック定義では、まず業務で頻繁に使われる重要な用語をリストアップし、その定義を統一する。前述のマーケティング部門の例であれば、「会員」「アクティブ会員」「休眠会員」「購入頻度」「顧客生涯価値(LTV)」といった用語が該当する。ここでは完全性よりも、実務で混乱を招いている用語、AIに正しく理解させる必要がある用語を優先する

- 第2段階:基本的なビジネスルールの文書化では、定型的な業務判断のルールを自然言語で明文化する。「この条件の時は、このアクションを取る」という形で整理する。例えば「返品率が15%を超過したカテゴリーは商品改善レビューを実施」といった具合だ

- 第3段階:ビジネスルールの機械可読化では、文書化されたルールを、AIが理解・実行できる形式に変換する。IF-THEN形式やルールエンジンが読み取れる形式で記述することで、AIによる自動判断・自動実行が可能になる

- 第4段階:継続的な更新と拡充では、業務プロセスの変更や新たな知見に応じて、セマンティック定義とビジネスルールを更新し続ける仕組みを確立する。現場からのフィードバックを受けて定義を改善したり、新しい業務パターンに対応したルールを追加したりする運用プロセスが不可欠だ

既存システムからのメタデータ抽出・統合

多くの企業では、既に複数のシステムが稼働しており、それぞれにデータとメタデータが存在している。一から作るのではなく、既存の資産を活用するのが効率的だ。

既存システムからのメタデータ抽出では、まずIT部門で管理しているシステムドキュメントを収集する。具体的には、テーブル定義書、データ項目定義書、システム設計書、業務フローなどだ。これらには、テクニカルメタデータだけでなく、ビジネスメタデータの一部(データ項目の論理名や用途など)が記載されていることが多い。

ただし、これらのドキュメントは必ずしも最新ではなく、実際の運用と乖離(かいり)している場合がある。そのため、ドキュメントから抽出した情報は、実際のデータベースの構造やデータ内容と突き合わせて検証する必要がある。

自動抽出ツールの活用も有効だ。データベースのメタデータを自動的に抽出し、カタログに登録するツールが多数提供されている。これらを使うことで、テクニカルメタデータの収集作業を大幅に効率化できる。

メタデータの統合では、複数のシステムから収集したメタデータを統合し、矛盾や重複を解消する必要がある。例えば、同じ顧客データでも、システムAでは「CUSTOMER」、システムBでは「CLIENT」という異なるテーブル名で管理されている場合、これらが同じ実体を指していることを明確にし、統一的な論理名を付与する。

この統合作業は、単なる技術的な作業ではなく、ビジネス的な意味の整合性を確認する作業でもある。そのため、IT部門だけでなく、ビジネス部門のデータオーナーやスチュワードも巻き込んで進めることが重要だ。

データリネージの可視化も、メタデータ統合において重要な要素だ。あるデータがどのシステムで生成され、どのシステムを経由して加工され、最終的にどこで利用されているかを可視化することで、データの信頼性や品質を評価しやすくなる。また、システム変更の影響範囲を把握する際にも有用だ。

ビジネスメタデータの整備・活用を「机上の空論」で終わらせないために

ビジネスメタデータの整備・活用は、一朝一夕で完成するものではない。だからこそ、完璧を目指して立ち止まるより、小さく始めて少しずつ成果を出しながら、拡大していくことが重要だ。

繰り返しになるが、ビジネスメタデータの整備・活用は、まだ多くの企業にとって未踏の領域だ。業界標準的なベストプラクティスが確立されているわけではなく、先進企業が試行錯誤している段階にある。

だからこそ、自社が今どの段階にあり、次に何を強化すべきかを客観的に把握するための「評価の物差し」が重要になる。そして、自社の状況に合わせて柔軟にアプローチを調整し、小さな成功を積み重ねることが何より大切になる。

今回、紹介した実践のポイントをまとめると以下になる。

- メタデータの3分類(テクニカル、オペレーショナル、ビジネス)を理解し、特にビジネスメタデータの整備に注力する

- 既存のデータガバナンスの枠組みがなければ最低限の枠組みを整えるため、オーナーシップとスチュワードシップを明確にする

- データカタログを構築し、検索性と発見可能性を高める。データとメタデータをそろえることで「データを見つけやすく、使い方が分かる」状態を目指す

- スモールスタートで効果が見えやすい対象から始め、成功事例を作る。Think Big, Start Small, Scale Fast

- セマンティック定義とビジネスルールを段階的に構築し、業務用語の定義を統一し、業務判断のロジックを明文化する

- 既存システムのメタデータを活用し、効率的に整備を進める

次回は、整備したビジネスメタデータをどのように評価し、どの観点で成熟度を判断すればよいのか、具体的な成熟度モデルと評価軸を紹介する。

データマネジメントは終わりのない旅だが、こうした取り組みにより生成AI活用の成功確率は格段に高まる。ぜひ、今回紹介したアプローチを参考に、実践の一歩を踏み出していただきたい。

筆者紹介

阿部恵史

外資系IT企業を中心に様々な技術・マーケティング職を経験。また、ガートナーのアナリストとしてDevOps、SRE、AIOps、RPA分野などの市場動向分析、CTO/CIOへの提言を行う。20年以上にわたり、メディア寄稿記事の執筆や、ガートナー主催イベントでの基調講演を始め、多くのカンファレンス/イベントでの講演経験あり。

2024年7月よりQuollio Technologiesにてマーケティングを統括。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

国家資格にも登場? 「データマネジメント」が、生成AI活用の成否を分かつ理由

国家資格にも登場? 「データマネジメント」が、生成AI活用の成否を分かつ理由

企業における生成AIの活用が加速する一方、蓄積したデータをAI自身に理解させなければAI活用の取り組みは頓挫しかねない――そこで本連載は、AI活用の成否を分ける「データマネジメント」に焦点を当てる。初回は、なぜデータマネジメントがAI活用の成否を分けるのか、AIがデータを正しく理解するために求められる取り組みを整理する。 国土交通省が「MCPサーバ」公開 APIの知識不要、対話形式でのデータ取得が可能に

国土交通省が「MCPサーバ」公開 APIの知識不要、対話形式でのデータ取得が可能に

国土交通省は、APIの知識不要で、自然言語による対話形式で「国土交通データプラットフォーム」からデータ検索が可能なMCPサーバを公開した。 生成AI活用は「データの壁」に阻まれる 経営層が知るべき、デジタル庁の「データガバナンスガイドライン」とは

生成AI活用は「データの壁」に阻まれる 経営層が知るべき、デジタル庁の「データガバナンスガイドライン」とは

多くの企業が生成AI活用に意欲を示す一方、「データの品質」が成果を妨げる最大の要因となっている。では、生成AIに注目する企業の経営層は何に取り組むべきなのか。そこで役立つのが、デジタル庁が2024年6月に公開した「データガバナンスガイドライン」だ。