次世代キャリアサービス大解剖(最終回)

次世代キャリアサービス大解剖(最終回)

1本の回線を有効に使う2つのサービス

小川悠介

IIJグローバルソリューションズ プリセールス

2010/12/16

急激なトラフィック増にも対応するバーストアクセス

急激なトラフィック増にも対応するバーストアクセス

■バーストアクセスを求める企業システムの変化

続いて、バーストアクセス回線サービスについて解説していきます。

この回線サービスはキャリアによって名称が異なります。本稿では、「1本のアクセス回線を帯域確保帯域とベストエフォート帯域とで併用できる回線サービス」のことをバーストアクセス回線サービスとしています。ADSLなどの一部帯域確保型と似ていますが、異なる回線サービスですのでご注意ください。

まず、なぜバーストアクセスが必要かを理解するため、企業システムの変化に伴う通信種別の多様化について説明したいと思います。

現在、法人向けWANサービスは数多く存在していますが、もともとは大きく2つに分けられていました。「帯域保証型」と「ベストエフォート型」です。

帯域保証型とは、契約した帯域のスループットが保証される高品質な回線サービスです。多くは、最少遅延や故障復旧時間などのSLAが適用され、高い信頼性が提供されます。一方のベストエフォート型は、複数のユーザーで帯域を共有するため、通信品質の保証がない代わりに、コスト面に優れた回線サービスです。

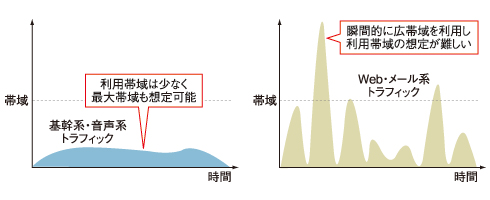

帯域保証型は基幹系のトラフィックや音声系トラフィックなどのスループットの上限が想定可能で、かつ高い品質が求められる通信タイプに用いられてきました。一方のベストエフォート型は、Webやメールのような利用帯域の変動に耐えられるTCP/IPアプリケーションに向いています。TCP/IPアプリケーションのトラフィック使用量をグラフ化すると瞬間的に高く表示されるため、バースト性のトラフィックと呼ばれることもあります。

|

| 図5 基幹系のトラフィックグラフとWebやメールのトラフィックグラフ |

多くの企業システムでは、従来から基幹系で利用してきたWAN回線に、後からWebやメールなどのTCP/IPのアプリケーションを追加してきました。この結果、2つの通信形態が共存している企業内システムは多いと思われます。

バースト性のトラフィックに合わせて保証帯域型を選定すると価格差が大きくなり、かといってベストエフォート型を選定すると音声や基幹アプリケーションの品質が維持できず、業務そのものに支障が出てしまうという問題がありました。日本のベストエフォート回線はそれなりの帯域を期待できる品質を備えていますが、障害時の対応レベルなどに不満を持たれるユーザー企業も少なくないという側面もあるでしょう。

■帯域保証型とベストエフォート型の溝を効果的に埋める

帯域保証型とベストエフォート型の溝を効果的に埋める方法はないだろうか? これは企業内WANネットワークにおいて、長年、地味ながらも重要な課題でした。

この溝を埋めるために、2つの方向が模索されてきました。1つは、キャリア側の新しい回線サービスを利用しようとするケース。もう1つは、ネットワークインテグレータ側のルータの機能で吸収しようとするやり方です。

キャリア側からは、新しい帯域管理方法に基づくアクセス回線の提供が始まりました。SLAの適用を限定し、契約帯域を「保証」ではなく「確保」とすることで、品質とコストメリットの両立を図る回線サービスです。

帯域確保とは、実際に利用されている帯域量の総和を基に余裕を持って帯域を確保しておく方法です。これに対し帯域保証型は、エンドツーエンドで、帯域を常に押さえておく方法となります。帯域保証型の廉価版ともいえる帯域確保型ですが、ベストエフォートトラフィックを吸収するにはさらなるコストパフォーマンスが求められる段階といえるでしょう。

一方のベストエフォート型にも、「高品質」を売りにしたサービスが次々と登場したのですが、高品質なベストエフォートという「品質」を適切に説明することはなかなか難しかったようです(ちなみに、これらの回線はあくまで帯域保証型とベストエフォート型の併存という視点で解説しています。ここで解説しているのはあくまで「とある一ケース」であることをご了承ください)。

一方、ネットワークインテグレータ側の取り組みは、ルータの機能で使い分けるというものでした。拠点に低帯域の帯域保証型回線とベストエフォート回線を敷設し、ルータの機能によって、基幹系のトラフィックは帯域保証型、それ以外をベストエフォート型に流すという構成です。

この提供構成は現在でも幅広く利用されていますが、技術的な制限事項も多く、適切に提供するにはユーザー企業の通信状況を事前に把握する必要がありました。また、ルータが高機能であるがために「できること」「できないこと」「リスクと検証費用の見地から見合わないもの」の判断が難しく、今後も慎重な工夫と改善が求められるでしょう。

■バーストアクセスの効果的な利用方法と注意点

バーストアクセスには、こうした帯域保証型とベストエフォート型を統合するのに適した条件がそろっています。

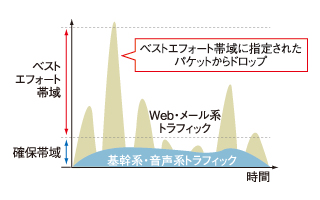

1つは、確保された帯域とベストエフォートの帯域を使い分けるために、QoS(優先制御)機能に対応したことです。通常、契約帯域を超えたトラフィックがバーストアクセスの拠点に流れ込んできた場合、バックボーンにおいてランダムなパケットドロップ(パケット破棄)が発生します。

バーストアクセスでは、ベストエフォートトラフィックとして指定したパケットからドロップさせるQoS機能があるため、ベストエフォートトラフィックが過多であっても、基幹系や音声系の品質を維持する使い方ができます(トラフィックの識別には、IPヘッダのIP Precedence値が利用される場合が多く、本稿ではIP Precedence値で識別するものとして解説します)。キャリアはこの値を基にして、ベストエフォートに割り当てられたパケットからドロップする処理を行います。

|

| 図6 バーストアクセスによるトラフィック使い分け |

もう1つは構成の簡易化が可能になったことです。帯域保証型回線とベストエフォート型回線をルータで使い分ける構成を取った場合、トラフィックの振り分け方法や冗長性との両立でさまざまな技術的制限が発生します。

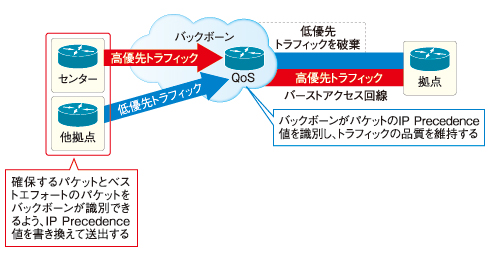

バーストアクセスでは、この技術的制限を大幅に緩和できるようになりました。バーストアクセス回線をルータに接続し、ルータからIPパケットを送出する際に各IPパケットの優先度を設定するだけで、バックボーンから拠点に送出されるポイントでQoSが適用されます。

|

| 図7 バーストアクセスにおけるQoS制御 |

またベストエフォート部分についても、アクセス部分には専用線を利用しているため安定した利用が期待できます。

ベストエフォート回線では、バックボーンから拠点の回線終端装置の区間はSLAの対象外となっている場合が多いのですが、バーストアクセスの多くでは、この区間にもSLAが適用されます。従って前項で説明した、「高品質なベストエフォート」と「重要なトラフィックの品質を維持する」という両方の要望を満たした回線サービスといえるでしょう。

もちろん現状では、確保できる帯域が固定されていたり、キャリアごとにQoSの仕様が異なるなどの制限事項がありますが、適材適所な利用を検討することは十分に意味があると思います。

おわりに――工夫と改善が続く企業向けWANサービス

おわりに――工夫と改善が続く企業向けWANサービス

以上、VLAN多重とバーストアクセスについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

この2つのサービスは、一見、まったく違う種類の回線サービスのように見えますが、「1本の物理アクセス回線を企業内通信のニーズに合わせて有効利用する」という意味では同じ方向を目指したものといえます。

もちろんこれらのサービスが産まれたからといって、帯域保証型回線やベストエフォート型回線が不要になったことを意味するわけではありません。帯域保証型はこれからも、最上位の品質が必要とされる部分において必要とされ続けるでしょうし、ベストエフォート型もコストメリットのために支持されるからです。このような、企業内WANネットワークの多様な要望に柔軟に対応しようとする取り組みはとても興味深いものだと思いませんか?

一般的に認知度があまり高いとはいえない企業向けWANネットワークですが、その工夫と改善に興味を持たれるきっかけとなれば幸いです。

| 1本の回線を有効に使う2つのサービス | |

| 1本の物理回線を有効に使おう 1本の回線を論理的に複数のグループに分けるVLAN多重 |

|

| 急激なトラフィック増にも対応するバーストアクセス おわりに――工夫と改善が続く企業向けWANサービス |

|

- 完全HTTPS化のメリットと極意を大規模Webサービス――ピクシブ、クックパッド、ヤフーの事例から探る (2017/7/13)

2017年6月21日、ピクシブのオフィスで、同社主催の「大規模HTTPS導入Night」が開催された。大規模Webサービスで完全HTTPS化を行うに当たっての技術的、および非技術的な悩みや成果をテーマに、ヤフー、クックパッド、ピクシブの3社が、それぞれの事例について語り合った - ソラコムは、あなたの気が付かないうちに、少しずつ「次」へ進んでいる (2017/7/6)

ソラコムは、「トランスポート技術への非依存」度を高めている。当初はIoT用格安SIMというイメージもあったが、徐々に脱皮しようとしている。パブリッククラウドと同様、付加サービスでユーザーをつかんでいるからだ - Cisco SystemsのIntent-based Networkingは、どうネットワークエンジニアの仕事を変えるか (2017/7/4)

Cisco Systemsは2017年6月、同社イベントCisco Live 2017で、「THE NETWORK. INTUITIVE.」あるいは「Intent-based Networking」といった言葉を使い、ネットワークの構築・運用、そしてネットワークエンジニアの仕事を変えていくと説明した。これはどういうことなのだろうか - ifconfig 〜(IP)ネットワーク環境の確認/設定を行う (2017/7/3)

ifconfigは、LinuxやmacOSなど、主にUNIX系OSで用いるネットワーク環境の状態確認、設定のためのコマンドだ。IPアドレスやサブネットマスク、ブロードキャストアドレスなどの基本的な設定ができる他、イーサネットフレームの最大転送サイズ(MTU)の変更や、VLAN疑似デバイスの作成も可能だ。

|

|