|

仮想化技術はもっと活用できる!

「なぜ、ゲートウェイ仮想化が求められるのか?」 |

| ゲートウェイ・セキュリティが重要な理由 | ||

|

何よ、このメールサーバ。きちんとゲートウェイ・セキュリティ対策に取り組んでないわね

|

|

うおっ、仮想化していないマシンから仮想化の妖精が出てきた。もう、何でもありだな |

|

ゲートウェイの仮想化は「ゲートウェイサーバがミッションクリティカルだから」だけが理由じゃないわ。もっと切実な背景があるのよ |

今日の企業経営において、情報セキュリティ対策が重要な課題であることはいうまでもない。特にコンピュータウイルスやスパムメール、フィッシング詐欺といった“降り掛かる火の粉”は放置するわけにはいかない。中でもウイルスはコンピュータに被害をもたらす脅威の筆頭ともいえるもので、対策は必須だ。社員のPCにアンチウイルス・ソフトの導入を義務付けている企業は多いだろう。

しかし、クライアントPC(エンドポイントとも呼ばれる)のみで防御する方法は効率が悪い。アンチウイルス・ソフトがウイルスを検知したとき、念のためにきちんとフルスキャンを掛けることを考えると、何らかのウイルスが大流行して多くのPCでウイルスが検知された場合、多数のコンピュータリソースがウイルススキャンに消費される。そのPCを利用している人の仕事にも支障が出るはずだ。それを防止するには感染被害をできるだけ、小さくする方法を考えなければならない。

トレンドマイクロの調べでは、ウイルスの感染経路としては電子メールやWebなどを介するものが90%を超えるという。USBメモリなどからの感染も考えられるのでエンドポイント・セキュリティをなくすわけにはいかないが、社内のクライアントPCの台数が一定数を超えれば、社内への侵入路にあたる出入り口――すなわちゲートウェイでブロックするのが効率的だといえる。

スパムメール(迷惑メール)についても同様だ。大量のスパムメールはメールサーバに過大な負荷を与え、メール遅延の原因となるばかりか、エンドユーザーにとっても邪魔となり、業務効率を低下させる。しかも不正サイトへの転送や誘導もスパムメールを介したものが非常に多い。ウイルス対策やスパム対策は個別に行うのではなく、総合的かつ効果的に行う必要があるのだ。

| 危険なところには近づけさせない | ||

|

そうか。PCにアンチウイルス・ソフトを入れるだけでは足りないのか…… |

|

ひとくちにゲートウェイ・セキュリティといってもいろいろな処理を行っているのよ。できるだけ、早い段階で危険を取り除くことが大切ね |

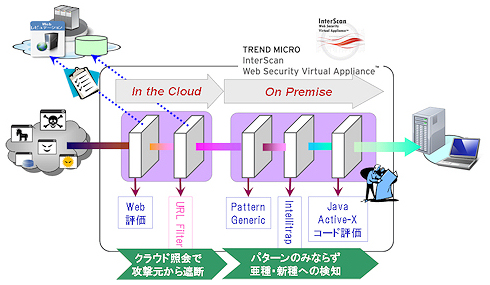

トレンドマイクロが提供する「InterScan Web Security Virtual Appliance」と「InterScan Messaging Security Virtual Appliance」は、仮想アプライアンス型のゲートウェイ・セキュリティ製品だ。VMwareや日立Virtageの上で動作する。

Webセキュリティ製品「InterScan Web Security Virtual Appliance(IWSVA)」は、内部では5つの段階を経て、不要/不正なWebアクセスや侵入を防止する。

|

妖精さんの豆知識 [WebレピュテーションとURLフィルタリング] |

|

|

WebレピュテーションとURLフィルタリングは、どちらもWebサイトの評価によってアクセスをコントロールする技術ですが、目的・用途が異なります。URLフィルタリングは対象サイトを「成人向け」「ギャンブル」「ショッピング」というように、コンテンツの面から評価やレイティングを行い、それに基づいてユーザー(管理者)が不適切サイトへのアクセスの制限しようというものです。一方、Webレピュテーションは不正プログラムの存在や犯罪性の有無(フィッシングなど)などの面からWebサイトの危険性を評価します。トレンドマイクロでは「トレンドラボ」がグローバルに不正なIPアドレスやドメインを収集、脅威解析してレピュテーションデータベースを構築しています。 | |

第1段階は「Webレピュテーション(評価)サービス」。トレンドマイクロがクラウド上で展開するWebの評価のデータベースに社内からのURLリスクエストを照合して危険なアクセスは無効にする。簡単にいえば「ウイルスやフィッシング被害に遭遇する可能性の高い危ないサイトには近づけない」ようにするわけだ。ガンブラーのように社内や校内の利用者が知らないうちに危険なWebサイトにリダイレクトで飛ばされてしまうような最新の脅威にも有効だ。次は有料オプションの「URLフィルタリング」)で、その組織(会社や学校)の文化・考え方に従って不要なアクセスをブロックする。

クラウドで確認をしたトラフィックについてサーバ上でパターンファイルによるウイルスの確認、圧縮ファイルをチェックするインテリトラップ、最後にActiveXやJavaなどの不正プログラムをブロックするコード評価を行う。

| メールも“レピュテーション”でガード | ||

メールセキュリティ製品の「InterScan Messaging Security Virtual Appliance(IMSVA)」も多段階のフィルタリングで、クリーンなメールをユーザーに届ける。

ERS(Email Reputation Services)はレピュテーションデータベースを参照して、IPレベルで不正な配信元でないかチェックする。次に迷惑/詐欺メール検索エンジン「TMASE(Trend Micro Anti-Spam Engine)」でメールのヘッダ、本文、そのほかの各種情報を判断し、不正なコンテンツでないかをチェックする。そのうちの1つのロジックとして、メールに不正なURLが記載されていた場合、Webレピュテーションサービスで照合してURLそのものの信頼性を調べ、不正なURLと判別されたならば、メールそのものを不正と見なすことが可能だ。不正メールはポリシー設定いかんにより削除したり、指定したメールアドレスに転送したり、隔離したりできる。

この2つの機構でスパムメール検出し、それを通過したメールに対してウイルスチェックを行う。そうすることで最終的にクリーンなメールだけがメールサーバに届けられる。これによりネットワーク帯域の利用が抑えられ、メールサーバの負荷も大幅に減り、受信ボックスの無駄なストレージ占有がなくなり、受信者がメールを開いて不正なURLをクリックするといった危険性も最小化される。さらにキーワードマッチングや添付ファイルの形式・サイズ制限、送受信者の許可・不許可など、さまざまなコンテンツフィルタルールを設定することができ、企業ポリシーに即した受送信を行うことが可能だ。

IWSVAとIMSVAのどちらのプロセスにも“レピュテーション(評価)”が登場したが、Webレピュテーション・サービス、E-mailレピュテーション・サービス、ファイル・レピュテーション・サービスの3つが連動する「スマートプロテクションネットワーク(Trend Micro Smart Protection Network)」がトレンドマイクロ・ソリューションの特徴だ。現在、スパムメールの多くが「URLスパムメール」(URLリンクを含む不正メール)だが、不正なURLを含むメールはユーザーがそれを受信してアクセスを試みることができないように事前に隔離する。できるだけユーザーから遠いところ、早い段階で脅威を排除するようになっているのだ。

| なぜ、仮想化が必要なのか? | ||

|

でも仮想化の妖精のキミがどうしてセキュリティの解説を? |

|

そこに大きな問題もあるの。それはウイルスやスパムが爆発的に増えていること。そこで仮想化技術を使ってシステムをスケーラブルにすることが大切なのよ |

|

妖精さんの豆知識 [危険性を増したウイルス] |

|

|

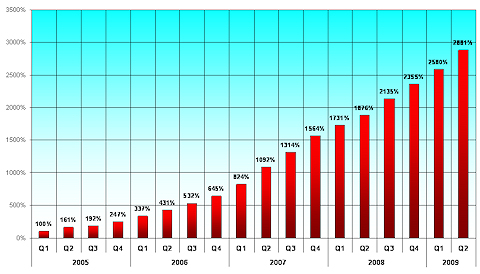

2005〜2006年ごろから急激に増加しているコンピュータウイルスですが、このころから量的に増加しているだけではなく、質的にも変化しています。それ以前のウイルスはふざけたメッセージを表示すといった愉快犯的なものが多く、悪くてもデータを削除したり、書き換えたりするもの(十分に悪いですが)が大半でした。これが2000年代の半ばを過ぎたころから「インターネットは金になる」ということで、ID/パスワードやクレジットカード番号を盗んだり、詐欺の入金をうながしたりと組織犯罪化したのです。みなさんも注意してください。 | |

これら、多段階に行われている各セキュリティ技術はつまるところ、事前に収集した判定リストと実物を照合したり、判定ルールに基づいて処理を行ったりすることで、通信の安全/危険や要/不要を見分けるものだといえる。

ここで問題になるのはウイルスや不正サイトの増加によって、判定リスト(アンチウイルスならパターンファイル、レピュテーションならレピュテーションデータベース)が肥大化するという点にある。

ウイルスに関していえば、2005〜2006年ごろから毎年20倍(!)という、驚くべきベースで増えている。単純に比例するとはいえないが、ウイルスの増加によってパターンファイルも巨大化し、マッチング処理量も大きくなっていることは間違いない。つまり、現在のゲートウェイセキュリティ・サーバは、処理負荷が極めて急激に増えてしまっているのだ。

こうしたペースで処理負荷が増加すれば、サーバマシンの使用期間(リースアップや償却まで)中にパフォーマンス不足になり、結果としてはサーバの台数追加やメモリやディスク容量などのスペック増設を余儀なくされる。「仮想化でサーバ統合」を推進しているのに、ゲートウェイサーバは増加するというのは不合理だ。ここは仮想化推進をゲートウェイ領域にも適応して、後で手軽にスペックを変更したりクローンを作成できるような柔軟なインフラを準備する方がよいだろう。

つまり、ウイルスやスパム負荷の爆発的増大にさらされているゲートウェイ・サーバこそ、仮想化による強化が適しているのだ。

|

要するに、ゲートウェイ・セキュリティは将来の負荷増大を見越して、仮想化しておくに限るというわけ。次回は、ゲートウェイにおける仮想アプライアンスのさらなる利用法について、解説するわ

|

|

うーん、仮想化の妖精がセキュリティにも詳しいとは…… |

提供:トレンドマイクロ株式会社

アイティメディア 営業企画

制作:@IT 編集部

掲載内容有効期限:2010年10月25日