第14回 そしてライバルのいなくなったItanium:頭脳放談

5月末、Itanium搭載システムがやっと出荷となった。構想から約10年、その間、RISCベンダーは次々と脱落し、環境は大きく変わった。この10年を振り返ると……

Itanium(アイテニアム)搭載のサーバやワークスーションがようやく出荷されることになった(インテルの「Itanium搭載システムの供給についてのニュースリリース」)。何か書かなければ、と思っていたのだが、大分遅くなってしまった。ちょっと怠けていたこともあるが、このプロセッサの出荷にいたるまでの長い長い道のりをさかのぼらずにはいられなかったためだ。

プロセッサ業界の巨人、Intelの新しいアーキテクチャのプロセッサ搭載マシンが出荷になったというのに、それほどホットな感じがしない。「何だ、まだ出荷になっていなかったの?」とさえ思ってしまう。これは、サーバやワークステーション向けという、一般の人にはあまり関係のないコンピュータに搭載されるプロセッサだからかもしれない。実際、Itaniumは企業向けマシンでなければ搭載できないような価格だ(Itanium-800MHz 3次キャッシュ4Mbytes版:52万7000円、Itanium-733MHz 3次キャッシュ2Mbytes版:14万6800円)。Itanium-800MHzを4基搭載したサーバならば、プロセッサだけで200万円を超えてしまう。とても、デスクトップPCに採用できる価格ではない。

だがこれ以外にも、Itaniumが盛り上がらない理由がありそうだ。むしろItaniumの場合、あまりに登場が慎重過ぎたため、すっかり関心が冷めてしまったうえに、期待も遠のいたというのが実状かもしれない。情報が小出しに出るたびに騒がれたころが懐かしいくらいだ。大体、プロセッサが話題になるような時代はとうに過ぎてしまったのだろう。

さかのぼること10年

Itaniumの源流を探るには、1993年ごろまでさかのぼらなければならない。源流は、この時期にIntel内部で設計構想が開始された開発コード名「P7」ではないかと思う。「思う」と自信なく書かざるを得ないのは、筆者がインサイダーでないからだ。「P7」という名で考えられていたプロセッサが、どの程度Itaniumに影響を与えたのか、あるいは「P7」当時の設計者で一貫して設計に携わっていた人がどの程度いるのか分からないからでもある。確かなことは、Intelが開発コード名「P6(Pentium Pro、Pentium II、Pentium IIIなどの基本アーキテクチャ)」の後継機種として「P7」というプロセッサを構想していたことと、1994年6月にIntelとHewlett-Packard(HP)の提携が明らかになり、これにともなってHPのPA-RISCプロセッサとP7が統合されることになった、ということである。その後、このプロセッサの開発コード名は「Merced(マーセド)」と名付けられ、製品名「Itanium」となったということである。実に提携の発表から数えて8年、P7の構想が始まってからでは10年ほどかかったことになるだろう。本当に待ちくたびれた商品化といわざるを得ない。

IntelとHPの提携が発表された1994年当時の雑誌を見ても、出るのは相当先と見ていた。ただ、相当先といっても当時の予想は1998年ごろである。今となっては予想の大ハズレを笑えるが、当時、2001年にならないと量産出荷されない、とでも言ったら、そんな先の話は誰も相手にしなかっただろう。当のIntel自身、これほど難産になるとは思っていなかったはずだ。もちろん、完全に新規のアーキテクチャのプロセッサを開発するには時間がかかることは業界人なら誰もが知っていた。しかし、せいぜい開発期間は3年程度というのが「常識」的な線であり、その点、1998年というのは的を射た予想であった。

だいたい、同じ人間があるプロセッサの開発に「心血をそそぐ」ことができる期間もせいぜい3年くらいではないかと思う。あまり長く同じものを「開発」し続けていると、本来メリハリのあるべきプロジェクトが平坦な日常になってしまい、うまくいかないものだ。3年もすれば、乳児も幼稚園に通うようになり、上司も交代する。ヒラのエンジニアもマネージャになるかもしれない。

Itaniumに課せられた2つの目的

Itaniumの商品化にいたる長い道程の理由には、周囲をとりまくほかのプロセッサの状況が劇的に変化したことも挙げられる。時間がかかると状況が変わって当初考えていなかった別な対応が迫られる。そうすると、さらに時間がかかるという悪循環である。だいたいIntel−HP連合が成立したころの様子といえば、x86アーキテクチャは性能的に高性能のRISCの後塵を拝しており、さらに性能が限界に達するのは目前、と思われていた。そこで、ヘッドルーム(性能改善のための"頭上"の余裕)の乏しいx86アーキテクチャを継承しながら、一方でまったく新しいマイクロアーキテクチャのプロセッサを開発して、ラインアップの上位から徐々に置き換えていくこと、と同時に性能で先行する高性能RISC勢を打破する、という目的のためにIA-64は構想された。

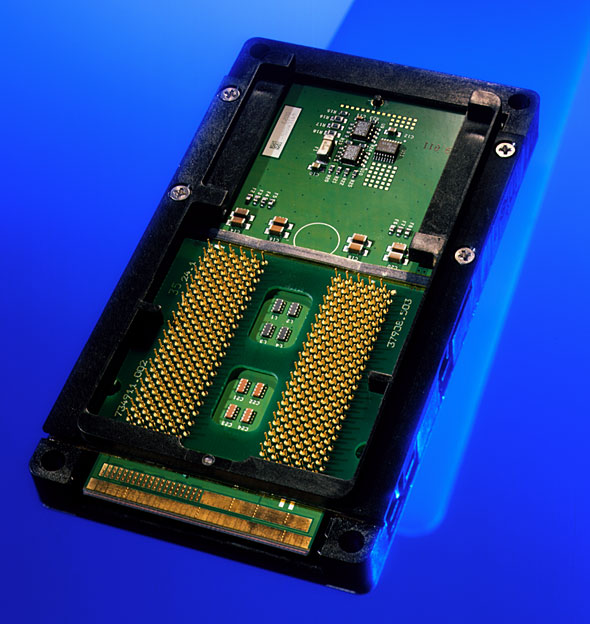

日本電気のItanium搭載サーバ「TX7/AzusA」

OSにHP-UXを採用した科学技術分野向けサーバ。ビジネス向けには、LinuxとWindows 2002 Serverをサポートした「Express5800/1000」もラインアップする。

とりあえずRISC勢を打破するという目的は、Itaniumの出荷のはるか前に実質的に果たされてしまった。ライバルのはずであったRISC陣営は、次々とItaniumへの転換を表明し、自らプロセッサ開発競争から脱落してしまったからだ。これは市場でのItaniumとの性能競争の結果ではなく、プロセッサ開発にかかる巨額の開発費を考えれば、何も自前のプロセッサにこだわらなくともいいとサーバ・ベンダ(1994年当時でいえばワークステーション・ベンダ)が割り切った結果、自らItaniumに乗ってしまったことが大きい。HPは、IA-64の共同開発を通じて、PA-RISCからItaniumへの移行を当初から宣言していた。IBMも、一部ではPOWERアーキテクチャを継続するものの、ハイエンド・サーバの大部分をItaniumに移行する方針を1998年には決めている(SCOなどと共同でItanium対応のUNIX「Project Monterey」の開発を開始している。ただし、Project Monterey自体は2000年に暗礁に乗り上げてしまった。その後、IBMは独自にItanium対応のAIX 5Lを開発した)。あのSun Microsystemsさえ、一時はSolarisをItanium上に移植し、SPARCからItaniumへの移行を検討していたほどだ(その後、Solarisの移植は中止された)。SGIは、自社のサーバ/グラフィックス・ワークステーションのプロセッサ開発のために買収したMIPS Computerをスピンオフ(分離)し、やはりItaniumに乗ってしまった。独立したMIPS事業部は、新会社としてMIPS Technologiesとなり、継続してMIPS Rシリーズの開発を行っているものの、ハイエンド・サーバ向けのプロセッサを開発する余力はなくなってしまったようだ。

こうした各サーバ・ベンダの動きによって、Itaniumはタナボタの勝利を収めてしまった。2001年6月末にCompaqがAlphaプロセッサの開発をあと1世代で中止し、開発部隊をIntelに移籍させるという発表を行ったのが、その総仕上げといった感じだ(Intelの「Compaqとの提携についてのニュースリリース」)。もはや、Itaniumのライバルといえるのは、Sun MicrosystemsのUltra SPARCくらいしかない。

もう1つの目的であるIA-64でx86を置き換えていくという当初の目論見は大きく変わってしまった。AMDとの激しい動作クロック競争の結果、もうすでに限界に達しているはずであったx86の性能が、大きく改善してしまったからだ。いまや動作クロックは、2GHzに手が届こうとしている。2001年末には、2GHz以上のPentium 4が出荷される予定だ。その結果、1994年当時の予想に比べ、x86に残ったパイは依然大きく、ハイエンド・サーバでさえ、十分に耐えられる性能を維持している。むしろItaniumには、マルチプロセッサのエンタープライズ・サーバくらいしか市場が残っていないというのが現状だ。x86をIA-64で置き換えていくというよりも、むしろすみ分けるしかないといった状況になっている。実質的にItaniumの開発遅延の一因は、この予想を越えた「身内」のx86の性能アップにあるのではないかと思う。マーケティング的にIA-64の性能が、x86(IA-32)に劣るわけにはいかない。x86がスピードアップするたびに、開発目標を上へ上へと変更せざるを得ず、再設計や計画の変更などが必要になり、遅延に見舞われたのでないかと想像している。

Alphaチームが刺激になるか

ともかくItaniumの足掛け9年だか10年だかという期間は余りに長すぎた。Intelとしては、「超巨大商品であるx86の後継機種だけに慎重のうえにも慎重を期し、機能や品質すべてにわたって熟成させてきた」と言うかもしれない。実際、商品として売り始めたのが2001年5月でも、試作品自体はすでに何年も前から各社に配られテストされ続けてきたのだから。でもこの長い期間、どれだけの人間がItaniumに真に心血を注ぎ続けてきたのだろうか。巨大プロジェクトであり、部分的にでも関わった人は相当数いたに違いない。しかし、長い開発経緯と全体を見通せた人はどれだけいたのか疑問に思う。途中、このプロジェクトはスパゲッティのようにこんがらがってしまっていたように思われる。下手をすると自分自身の重さに耐えかね、潰れてしまう危険性さえあったのではないだろうか。とりあえずItaniumが出荷できたということは、それをかろうじて支えた誰かがいたということだ。ただ、出荷されたときにはプロセッサが主役の時代はすでに終わっていた。ようやく登場したときには敵はおらず、観客も帰ってしまっていたのだ。

注目を浴びないといっても、Itaniumはこれからより高みを目指していかねばならない宿命にある。いまやRISCにライバルはいないし、代わるものもいない孤独な状況で「サーバ市場」を担っていかなければならない。この点でAlphaの開発部隊の参加は期待できるかもしれない。同じItaniumアーキテクチャ内部でも異なるチーム間で競い合いを持つことで、孤独な巨人Itaniumを自ら高みに昇らせることができるかもしれないからだ。

■関連記事

筆者紹介

Massa POP Izumida

日本では数少ないx86プロセッサのアーキテクト。某米国半導体メーカーで8bitと16bitの、日本のベンチャー企業でx86互換プロセッサの設計に従事する。その後、出版社の半導体事業部を経て、現在は某半導体メーカーでRISCプロセッサを中心とした開発を行っている。

「頭脳放談」

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.