新しいイーサネット技術、Shortest Path Bridging:次世代データセンターを支えるイーサネット(1)(2/3 ページ)

クラウド時代を迎え、ネットワーク環境には仮想サーバとの連携やネットワーク自体の仮想化、高い冗長性の実現といった一段高い要件が求められるようになった。こうした課題の解決を目指して標準化が進む新しいイーサネット技術、Shortest Path Bridging(SPB)について解説する(編集部)

スタッカブルスイッチとその問題点

ならば、WANを超えてスイッチをスタックで構成すれば、もろもろの課題が解決しそうだ。

だが残念ながらそう簡単にはいかない。この構成では、WANそのものがスタックリンク、つまりあたかも1つのスイッチの内部のようになってしまう。この結果、運用管理が面倒なことになるのだ。大げさかもしれないが、スタックリンクやスイッチのバックプレーンにWiresharkをつなげて障害解析をしたいと思う管理者はあまりいないのではないだろうか。

WANをレイヤ2ネットワークで接続する際には、物理的に冗長性を持った接続方法を検討するだけでなく、もう1つ注意しなければならない点がある。2つのデータセンターをレイヤ2で接続することにより、非常に大きなブロードキャストドメインが出来上がるということだ。つまり、1つのレイヤ2ネットワークの中に多数のMACアドレスが存在することになる。

この状況にさらに追い討ちをかけるのがサーバの仮想化だ。仮想化の普及に伴って、ネットワーク当たりのMACアドレスの数も増加しており、1つの物理サーバで2桁のMACアドレスという状況も当たり前になってきている。

しかしMACアドレス数が多いと、スイッチのMAC学習に時間が掛かり、Unknown Unicastが多数発生する。この結果スイッチでフラッディング(Flooding)が発生し、ネットワークの全体の安定性が損なわれるのである。

もし障害でネットワークトポロジが変更になったとき、スイッチには例えば1万個のMACアドレスを瞬時に学習する性能があるだろうか。CPU処理の場合、1秒当たりのMACアドレス学習数は2000個程度といわれているので、このあたりにも注意が必要である。

VPLSによる構成時の問題点

網の中のMACアドレス学習の負荷軽減で思い浮かぶ技術が、VPLS(Virtual Private LAN Service)だろう。MPLS(Multi Protocol Label Switching)によってイーサネットフレームをタグでカプセル化するため、網の中が多数のMACアドレスであふれかえるようなことはない。

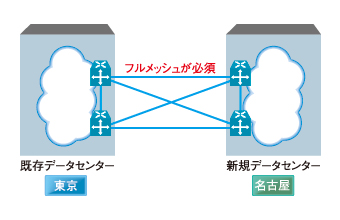

しかしVPLSは、網がフルメッシュ構成であることが前提になっている。このため、今回想定するような4台のスイッチで構成するシンプルなネットワークでも、WANのリンクが4本も必要になってしまう。

SPBやTRILLによるデータセンター間接続

こうした問題点を踏まえ、新しいレイヤ2テクノロジであるIEEE 802.1aq Shortest Path Bridging(SPB)を利用した場合に、いままで述べてきた課題を克服できるか検討してみたいと思う。また、SPBとしばしば比較されるTRILLについても同様に検討してみたい。

SPBの特徴を生かしたデータセンター間接続

SPBの特徴は、

- ブリッジネットワークでありながらブロックポートがない

- マルチパスに対応している

- コントロールプレーンとデータプレーンが分離されている

という3点である。

SPBでは、ユーザーの通信がなされるデータプレーンは、IEEE 802.1ah、いわゆる「MAC in MAC」でカプセル化される。このため、ネットワークを構成する機器がMACアドレスであふれかえることはない。コアのスイッチが学習するMACアドレス数は、大ざっぱにいって、ネットワークを構成するスイッチのMACアドレス数だけで足りることになる。

つまり、SPBのデータプレーンは802.1ah技術そのものである。従ってフレームもイーサネットそのものであり、キャリアのイーサネット網を利用することも容易だ(イーサフレームタイプの書き換えで対応する必要がある場合もあるが、製品によっては書き換えが可能)。

ところで、イーサネットマルチパスを構成するには、「ループを排除する仕組み」が必要である。ブロックポートを作ってしまっては、複数のパスの帯域を有効活用できない。ループを防ぐためのブロックポートを維持しながら帯域を有効活用するには、先にも述べたが、MSTでよくやるように、複数の管理グループを設け、別々に運用する必要が生じる。

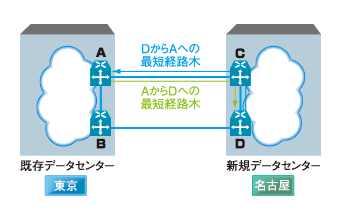

そこでSPBは、各スイッチのノードから対称的なショーテストパスツリー(最短経路木)を構成することにより、ループを防いでいる。ブロックポートを利用せずに、ループを排除する仕組みを実現している。

ショーテストパスツリーの構成に利用されるのが、経路制御プロトコルであるIS-IS(Intermediate System to Intermediate System)だ。ノード同士が隣接関係を確立し、ツリーを計算していく。なおIS-ISはOSPFと異なり、IP以外のプロトコルも経路制御可能である。

このツリーを構成する際に、ノード間で対称的なパスが選択されるようなアルゴリズムを採用したところがSPBの特徴である。対称性を利用しているため、複雑なループ検知の仕組みを組み込む必要はなく、RPF(Reverse Path Forwarding)Checkの機構だけでループ検知を実現している。

パスの選択の仕組みには「タイブレークアルゴリズム」を用意しており、同一コストのマルチパス構成を取った場合でも、同一コストのマルチパスの中から対称的なパスを順に選択し、ループは発生しない。つまり、同一コストのパスを分散して利用可能な仕組みを備えている。Known UnicastやBroadcastのフレームは、このツリーに従って転送される。

Unknown Unicastの場合、どのようにMACアドレスを学習し、適切なノードにフレームを転送するかだが、Broadcastと同様、このツリーをグループとしたマルチキャストとして転送されるだけである。Known UnicastもUnkown Unicastも同様のパスを選択する。

余談であるが、1つ重要なポイントを付け加えておこう。SPBではユーザーのデータフレームは802.1ahでカプセル化されているため、網の中にあるスイッチは、これらのUnknown、Knownのアドレスを学習することはない(カプセルしているMACアドレスだけ学習する)。つまり、二重化したイーサネットによって、簡単にWANを超えることができる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.