IPAとNTT東日本、ユーザー登録不要で利用できるテレワークシステムを無料提供:「停止や不具合が発生する可能性があるが、緊急事態のため」

IPAとNTT東日本は、テレワークシステム「シン・テレワークシステム」の無料提供を開始した。契約やユーザー登録は不要で、自宅のPCから会社のPCに接続して遠隔操作できるという。

情報処理推進機構(IPA)とNTT東日本は2020年4月21日、共同で緊急構築したテレワーク向け実証実験システム「シン・テレワークシステム」を2020年10月31日まで無料で提供すると発表した。申し込みやユーザー登録は不要で、誰でもすぐに利用できるという。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を防止するため、政府が緊急事態宣言を発令し、テレワークを推奨している。多くの企業で在宅勤務環境の整備が急務となっているが、特に中小企業などでは、ユーザー登録や契約が必要となる本格的なテレワークシステムの環境整備が困難だ。

こうした状況下で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と企業の事業継続を支援することを目的に、「IPAサイバー技術研究室」がNTT東日本の「新型コロナウイルス対策プロジェクト特殊局(仮設)」と連携して、多くの人が同時に利用できるテレワークシステムを構築した。

シン・テレワークシステムの概要

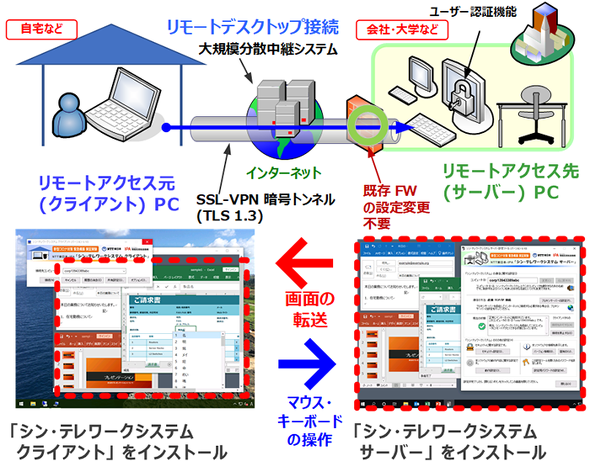

シン・テレワークシステムは、例えば会社のPCの画面を自宅のPCにインターネットを介して転送し、キーボードやマウスの遠隔操作を可能にするシステム。2台のPCは、今回の実証実験に向けてインターネット上に構築した「分散型クラウドゲートウェイ中継システム」を介して接続する。これはSSL VPN(Secure Socket Layer Virtual Private Network)中継装置で、幾つかの拠点に分散配置して高いスケーラビリティ性能を確保したとしている。グローバルIPアドレスや、ルーター/ファイアウォールの設定は一切不要で、インターネットに接続したPC同士であればどこからでも接続でき、全ての通信をSSLによって暗号化しており、安全に通信できるという。

サーバとするPC(上記の例では会社のPC)では、分散型クラウドゲートウェイ中継システムに対して、HTTPS(TLS 1.3)トンネルを常時確立する。これによって、プライベートIPv4アドレスのみが割り当てられた会社のPCに、自宅のPCからアクセスできるようになる。一般的なNAT(Network Address Translation)やファイアウォール、HTTPプロキシサーバ、SOCKSプロキシサーバを経由することも可能だとしている。

対応するOSはWindowsのみ。インストールするソフトウェアは、サーバ向けとクライアント向けの2つに分かれている。さらに企業によって「ファイルの持ち出しを禁止したい」というセキュリティポリシー上の要望があることから、それに応じたバージョンもある。ソフトウェアは、Webサイトからダウンロード可能だ。

早期無料提供の背景

シン・テレワークシステムでは、IPAのサイバー技術研究室が、各組織の技術と通信インフラの提供を得て、NTT東日本の大規模通信システム運営経験者などと連携をしながら、アプリケーションと分散型クラウドゲートウェイ中継システムを構築した。

ソフトウェアについては、IPAの2003年度未踏ソフトウェア創造事業の成果である「SoftEther VPN」のオープンソース版ソースコードと、筑波大学の「スケーラブルなストリーム中継処理プログラムの研究」の成果、ソフトイーサが無料提供した企業向けVPN製品「Desktop VPN」のソースコードを基に、数十万〜100万ユーザー程度に対応するよう改良した。

分散型クラウドゲートウェイ中継システムは、KADOKAWA Connectedが運営する「ニコニコ動画」の1Tbps級バックボーンネットワークや、筑波大学OPENプロジェクトの実験ネットワーク、情報通信研究機構(NICT)の超高速研究開発ネットワークテストベッド(JGN)といった通信環境の無料提供を受けて、それらに接続した。IPAは、こうした協力の下、早期の無料提供が可能になったとしている。

なおIPAでは、シン・テレワークシステムを、開発中のプログラムや中継システムの技術向上を目的とした「共同実験」と位置付け、常時接続の品質が保証される通信サービスではなく、停止や不具合が発生する可能性があるとしている。だが、緊急事態下でテレワークを直ちに必要とする人のために、速やかに広く公開することを最優先したという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

テレワークの長期継続によって減少する「やる気」を回復させた施策とは パーソルプロセス&テクノロジー

テレワークの長期継続によって減少する「やる気」を回復させた施策とは パーソルプロセス&テクノロジー

パーソルプロセス&テクノロジーは、テレワークとエンゲージメントの関係について分析した。テレワークの長期継続によってチームワークが悪化することがあるものの、職場仲間とのオンラインを通じたコミュニケーションによって改善できることが分かった。 テレワーク導入でビジネスチャットへの関心が急拡大 RECEPTIONISTが分析

テレワーク導入でビジネスチャットへの関心が急拡大 RECEPTIONISTが分析

RECEPTIONISTは、同社が運営するビジネスチャットの利用者向けWebメディアへのアクセス数の変化を分析した。それによると、テレワークが急速に拡大していることや、中でも「Microsoft Teams」の利用が広がっていることが分かった。 「テレワークの実施率は高まったものの、出社率はそれほど下がっていない」 パーソル総合研究所が調査

「テレワークの実施率は高まったものの、出社率はそれほど下がっていない」 パーソル総合研究所が調査

パーソル総合研究所が、緊急事態宣言後に実施したテレワークに関する調査によると、この1カ月間でテレワークの実施率は2倍以上に増加していた。東京都に限ると半数に及ぶ。ただし出社率は6.2ポイントしか下がっておらず、不安や課題も明らかになった。