ローコード開発ツールを導入する「だけ」では進まない内製化、では何をすべき?:特集:「内製化」の誤解と、今すぐなすべきこととは?(1)

システムの内製化を進める手段としてローコード開発が注目を集めているが、ただローコード開発ツールを導入するだけで自社の内製化が進むわけではない。ではどうすればよいのだろうか。IDC Japanの入谷光浩氏に話を聞いた。

システムの内製化を進める手段として「ローコード開発」を取り入れる企業が増えつつある。ローコード開発に必要なツールを導入することで開発速度を上げることができたり、コーディングの知識に乏しい非エンジニアの従業員でも開発に携わることができたりし、企業の内製化を促すと注目が集まっている。

しかしながら、ただローコード開発ツールを導入するだけで内製化が進むわけではない。どうすれば企業はローコード開発を用いて内製化を進めることができるのだろうか。ローコード開発で成果を獲得するポイントとは何なのか。IDC Japan ソフトウェア&セキュリティ グループマネージャーの入谷光浩氏に話を聞いた。

導入の背景にあるのは「内製化」と「コロナ禍」

――現在、日本企業においてローコード開発はどのくらい普及しているのでしょうか。

入谷氏 最初に弊社の想定しているローコード/ノーコード製品の定義について簡単に共有すると、コーディングせずにビジュアルをベースとしてアプリケーション開発ができるツールのことを「ローコード/ノーコードプラットフォーム」と表現しています。具体的な製品名でいうと、Microsoftの「PowerApps」や、サイボウズの「kintone」、Googleの「AppSheet」、Amazon Web Services(AWS)の「Amazon Honeycode」などです。

2020年8月に弊社が日本企業435社を対象に実施した調査(※)では、ローコード/ノーコードプラットフォームをすでに導入して開発に使っていると回答した企業は8.3%でした。PoC(概念実証)段階、導入でツールのテストや検証をしていると回答した企業は12.4%、導入の計画、検討をしていると回答した企業は23.9%と、普及の一歩手前の状況と見ています。ただ、テストや検証、計画や検討をしていると回答した企業を含めると40%を超えているので、もうすぐ普及期に入る見通しです。

(※)2021年 国内ローコード/ノーコードプラットフォーム市場動向:開発の民主化に向けて動き出した国内市場

――普及しているとまでは言えませんが、少なくない数の企業がローコード開発に注目しているのですね。企業がローコード開発を取り入れる背景としてはどのようなものが考えられますか。

入谷 導入の背景には2つ要因があると考えています。

1つ目は、内製化です。今までは、業務の効率化や自動化をするためにシステムやアプリを開発する際、従来はSIerに依頼して作ってもらうというやり方が普通のことでした。ただ、さまざまな要因によってビジネスを取り巻く環境がこれまでにない速度で変化しています。これにより従来通りのSIerに依頼してシステム開発をしてもらうという方式だと、ビジネスの変化を肌で感じている現場部門は遅く感じてしまうのです。ローコードプラットフォームを使うことで、「Microsoft Excel」のマクロを使えるようなITのスキルを持った現場部門の方が自分たちの部署で使えるようなツールを作ることができ、業務の効率化を図ることができるようになります。現場レベルのニーズの高まりがローコード開発の計画、検討につながっているのではないでしょうか。

2つ目は、コロナ禍の影響です。ローコードプラットフォームを導入することでリモートワークをする際に必要なツールや、感染者の情報共有など、変化の激しい状況の中で自分たちが求めるものをすぐに作ることができます。特に自治体での活用事例が多く見られました。今はワクチンに関する業務で活用されているローコードプラットフォームもあるでしょう。こういったさまざまな状況に1〜2週間の単位でアプリやシステムを開発して対応できるというのがローコードプラットフォーム導入の促進要因になっていると思います。

――ローコード開発のメリットの一つとして内製化を挙げられていました。企業の動きとして、内製化の方向にかじを切る、あるいは切りたいと考える企業は増えつつあるのでしょうか。

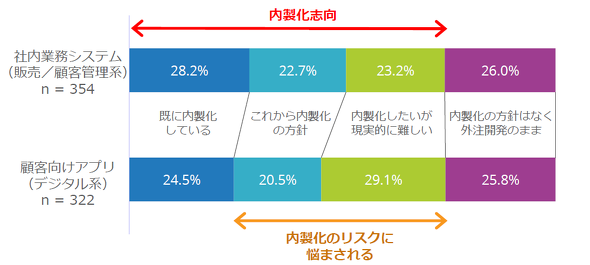

入谷 内製化を進めたいと考えている企業は増えつつあります。2020年に弊社が企業の内製化について調査したところ、社内業務システムをすでに内製化していると答えた企業の割合は28.2%でした。今後これから内製化をしていく方針と答えた企業は22.7%で、内製化したいが現実的に難しいと回答した企業は23.2%でした。内製化したいが現実的に難しい、と回答した企業まで含めると、内製化志向を持っている企業は70%を超えています。

――内製化志向が高まりつつあるのですね。企業が内製化を進める理由は具体的に言うと何でしょうか?

入谷 先述のローコード開発の普及が始まっている1つ目の要因とリンクするのですが、より開発にスピードが求められるようになってきています。

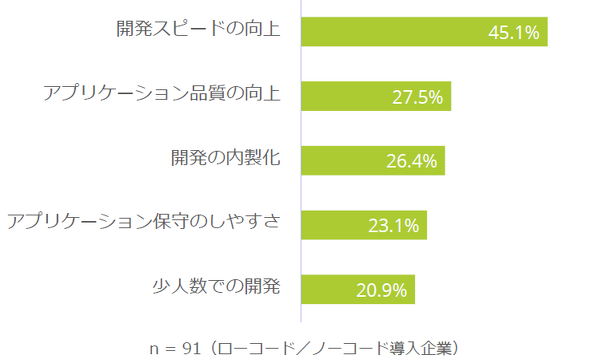

下記のグラフは、2020年に実施した弊社の調査で、すでにローコード/ノーコードプラットフォームを導入している企業に理由を聞き、その回答の中で上位5つを示しています。

理由として一番多かったのは「開発スピードの向上」で、45%を占めています。企業にとって開発スピードが大きなポイントになっていることが分かります。システムを新しく作ったり、変更したりする際にSIerに依頼するとなると半年〜1年単位で時間がかかってしまいます。コロナ禍で刻々と変化する状況についていけない、と内製化できる部分は内製化してスピードを上げたいという意識がここ1〜2年の間に強まっているのではないでしょうか。

――個人的に開発スピードよりコスト削減の方が導入理由の上位に入ると思っていたのですが、そうではないのですね。

入谷 開発スピードの向上とコスト削減は大きなメリットだと思います。しかし、コスト削減は一度実現してしまうと下がったコストが次の「標準」になるので、すでに導入している企業からするとそこまで大きな要因にはならないのではないでしょうか。

その他にローコードプラットフォームを導入するメリットとして、内製化によってビジネスにおけるIT活用の好循環を回せるようになることが挙げられます。自社内でシステムを作れるようになると、IT部門のエンジニアにもスキルがたまっていきます。テクニカルな部分だけでなくて、事業部門から意見を吸い上げてそれを形にする一連の流れを自社内で繰り返すことができます。そうしてスキルや知見がたまることで業務の自動化や新しいITを活用したビジネスのアイデアが出てきやすくなり、そのアイデアを自分たちで実現できるようになるという良い循環が生まれます。時間はかかるかもしれませんが、これが一番価値のあるメリットだと思います。

内製化はSIerにどう影響する? 内製化で縮小するビジネスとニーズが高まるビジネスとは

――内製化の動きが高まりつつあることで、SIerの開発案件が将来的に少なくなるのではないかと思うのですが、入谷さんはどうお考えでしょうか。

入谷 SIerの仕事が完全になくなるかと言うとそうではないと思います。

内製化が脅威になるものとして、SES(System Engineering Service)といわれるような、ユーザーのIT部門に成り代わって業務を支援するビジネスが挙げられます。こういったビジネスは内製化の流れが進むとどんどん縮小していくと思います。

では、ユーザー企業が内製化を掲げたところですぐに内製化ができるのかというとそうではありません。システムの品質やセキュリティ、人材教育の部分のノウハウはユーザー企業はほとんどの場合持ち合わせていません。これまではSIerに「品質、セキュリティを上げてほしい」と言えば済んでいましたが、内製するとなると自社内でなんとかしないといけません。システムやアプリケーションのライフサイクルの中で、ローコード開発によってコーディングの部分は内製化可能です。それ以外の部分、例えばどうやって品質を維持し、セキュリティを確保し、人材を育成していくのかがユーザー企業の課題になるでしょう。その足りない部分をSIerが支援するという流れに今後シフトしていくのではないかと思います。

――内製化といっても、全てを自社内で完結させるのではなく、教育やセキュリティなど、自社に必要な部分をピンポイントで依頼するという形をとることが予想されるのですね。逆に言うと、企業が内製化を進める上で課題となるのはそこでしょうか。

入谷 そうですね。品質やセキュリティは気を付けなければいけない部分です。ただ、失敗を恐れてトライしないということでは何も進められません。トライアンドエラーを繰り返しながら内製化を進めることが大切です。後は、いかに自分たちでエンジニアを教育してレベルを上げていくかでしょうか。

――企業がローコード開発を用いて内製化を進める際、どのようなことに気を付けるべきでしょうか。

入谷 ローコード開発による内製化には、セキュリティの脆弱(ぜいじゃく)性が出てしまったり、RPA(Robotic Process Automation)のときにあった「野良ロボット」のように「野良アプリ」が発生してしまったりして、別のシステムに影響を及ぼしてしまうリスクがあります。そうならないためにも、仕様のルールづくりや適切な権限の設定といった全体の枠組みのようなものを定めて、その範囲内で開発することが大切です。

――もし、ローコード開発を導入した上で「理想の内製化体制」を実現させられるとしたら、どうするのが良いでしょうか。

入谷 まず、IT部門の中にローコード開発を管理、推進する体制を置くようにします。そして人事部門や営業部門、総務部門などの各部門にいるローコード開発ができるようなポテンシャルの高い人をリーダーとして任命し、各部門でローコード開発の推進や教育をしてもらいます。そうすると、ローコード開発をより効率的に推進することができるのではないでしょうか。

ローコードプラットフォームの導入やルールづくりなどのかじ取りをするのはIT部門ですが、各部門の協力なしに内製化の体制を作ることはできません。ローコードプラットフォームを導入するだけで、内製化が勝手に進むことはありませんから、IT部門と各部門の橋渡し役の存在が必要になるでしょう。

特集:「内製化」の誤解と、今すぐなすべきこととは?

社内外のビジネスコミュニケーションが「デジタルを介する形」に変わった今、それを支えるアプリケーション開発の在り方そのものが根底から問い直されている。従来のように開発を「丸投げ」したり「外注」したりすることは、ビジネスを丸投げしたり、外注したりすることに他ならない。自社ビジネスは自社でかじ取りするのが当たり前である以上、ビジネスを支えるアプリケーション開発も自ら主体的に取り組まなければ、もはや立ち行かない時代になっているのだ。こうした中、改めて注目を集めている「ローコード開発による内製化」だが、取り組み例が増えるほどに「思うような効果が得られない」というケースも顕在化しつつあるようだ。そして期待効果が得られない原因には、およそ全てに共通点が見受けられる。少なくとも内製化とは、ただ単に「自社内で作ればいい」というものではない――では、真に成果を獲得するためには何に配慮すべきなのか?今改めて「内製化の誤解」を解き、ローコード開発で成果を獲得するポイントを明らかにする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

SIも知っておくべき、ローコード開発でトラブルが起こる理由

SIも知っておくべき、ローコード開発でトラブルが起こる理由

「ローコード開発」に対する企業の関心が高まっているが、どう捉え、導入を進めればよいのか。考慮しておかなければならない点は何か。ガートナー ジャパンのアナリストに、ローコード開発の市場動向や注意点、今後の展望などを聞いた。 Microsoft TeamsをDXのハブに、ローコードツール連携など最新オススメ機能とは

Microsoft TeamsをDXのハブに、ローコードツール連携など最新オススメ機能とは

ニューノーマルな時代に向けたMicrosoft&Windowsテクノロジー活用の新たな道筋を探る本特集。企業のビジネス革新を支援し、エンドユーザーの利便性と生産性の向上に寄与するテクノロジーとはどのようなものか。第3弾は、「新たなコラボレーション環境がもたらすDX」を見ていく。 それ、本当に「DX」ですか?

それ、本当に「DX」ですか?

業種・業態を問わず、およそ全ての企業・組織に「ITを前提としたビジネスプロセス、ビジネスモデルの変革」、すなわちDX(デジタルトランスフォーメーション)の実践が求められている。システムをSIerに外注するスタイルが一般的な日本において、企業とSIerのパートナーシップは今後どうあるべきなのだろうか。