「1時間に90回以上コピペ」という業務は問題ない? 業務見直しから始まる「DXジャーニー」:アフターコロナの時代に求められる、データドリブンアプローチによる業務改革(1)

長時間労働の是正で止まっている「働き方改革」をもう一歩進め、「業務変革」を実現する。その手法を紹介する本連載。第1回は「変われない現場」と題し、ワークログを使った業務の可視化について解説する。

2016年ごろからよく耳にするようになった働き方改革。その適応範囲は広く、長時間労働の是正、コンプライアンス違反の防止といった「守り」の部分もあれば、業務の効率化、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進といった「攻め」の部分もあります。

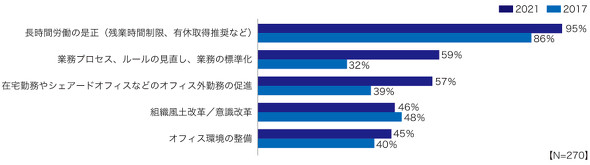

ですが、現状は残業時間制限や有休取得奨励など労働時間に上限を設けるアプローチがほとんどで、「業務の変革」にはまだ遠いと感じます。DXを実現するためにも業務の見直し、効率化は必須といえますが、多くの企業が取り組みの道半ばで頓挫しているのではないでしょうか。

本連載は、こうした停滞した状況を変える「データ主導型(データドリブンアプローチ)の業務改革」を実現する方法について解説します。第1回となる本稿は「変われない現場」と題し、業務の現状把握が進まない理由と問題解決の手助けとなる「ワークログ」について説明します。

個別最適化が現場の疲弊を引き起こす

当社MeeCapは、データドリブンアプローチによる企業の業務改善を支援しています。そのため、さまざまなお客さまから業務プロセスに関する相談を受けます。

中でも「アンケートやヒアリングを実施して業務改善を進めたのに現場に受け入れられない」「ツールやサービスなどのソリューションを導入したのに業務が改善されない」といった相談が多いと感じます。こうした悩みの原因としてよくあるのが、業務改善が個別最適化しているケースです。

当社のお客さまに「ペーパレスのソリューションを導入し、営業がクライアントからもらう契約書はデジタル化できたが、契約を処理する部門の業務が対応していない」という悩みを抱えている方がいらっしゃいました。せっかくデジタル化によって業務改善をしようとしたのに、その恩恵が特定の部門しか受けられないといった状況です。

この例でいうと、契約を処理する部門は「紙の契約処理」に加えて「デジタルの契約処理」という業務が増え、さらに「デジタルの契約書の必須項目が埋まっているか」をチェックする業務も増えました。本来、契約書がデジタルであれば機械的にチェックできるはずですが、契約処理システムが紙の契約処理にしか対応していないため、「デジタルの契約書を印刷して目でチェックし、契約処理システムにスキャンして取り込む」といった作業が必要になったのです。

これは極端な例だとは思いますが、特定の部門で導入した施策が連携する他部署に追加の業務を生み、さらなる現場の疲弊を引き起こす、そんな「ゆがみ」がさまざまな現場で発生しているのではないでしょうか。このような現状業務の理解を踏まえていない「個別最適化のパッチワーク」が生産性改善の壁になっています。

「アンケート」と「ヒアリング」だけでは業務を把握できない理由

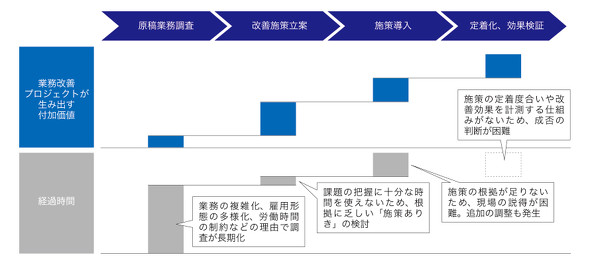

こうした“ゆがみ”を発生させないためには、現状の業務とその影響範囲をしっかり把握する必要があります。ただ、この「現行業務の調査」は従来の業務改善手法において、最初にして最大の難関といえます。

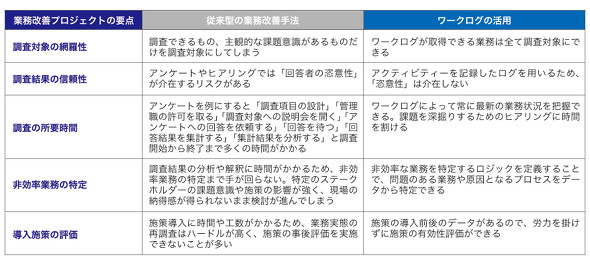

こうした調査では「アンケート」と「ヒアリング」がよく使われますが、これらの手法には「正確な現行業務の把握」を阻む幾つかの課題があります。

アンケートはそもそも項目の設計に時間がかかります。その上、回答者が設問をどう解釈するかによって回答がぶれたり、中庸的な回答しか得られなかったりと「参考にならない回答が集まりやすい」という特徴があります。

ヒアリングは聞く側のスキルに加えて、聞かれる側によって結果が大きく変わってしまうという課題があります。それ以外にも「『声の大きい人』にヒアリング結果が左右されてしまい、ヒアリング結果の客観性が疑わしい」「ヒアリングをされる側が業務をうまく説明できない」といった課題もあります。

どちらの手法も準備や調査に時間がかかるため、対象業務の繁忙期が過ぎてしまい、業務改善の効果が薄れてしまうこともあります。私が聞いた話では「半年をかけて大規模なヒアリングを実施したが、その間に業務が変わっていた」「ヒアリングしている途中でプロジェクトオーナーが異動になり、企業の方針自体が変わってしまった」といった企業もありました。

現行業務の把握を阻む「業務のアウトソーシング」

現行業務の把握を困難にしている要因は他にもあります。それは「業務のアウトソーシング」です。

従業員数が300人を超えるような大企業の場合、コストダウンのためにグループ会社のバックオフィス業務を集約(シェアードサービスセンター)したり、バックオフィス業務そのものを外部に委託(BPO:Business Process Outsourcing)したりすることは珍しくありません。

業務のアウトソーシングは企業のコアとなる業務に注力できるのでメリットは大きいのですが、長い間アウトソーシングしている業務は、全容が誰にも分からないといった状況(ブラックボックス化)に陥りがちです。もちろん委託元は「業務を委託していること」は認識しているでしょうが、「どういった業務を」「どれくらいの規模で委託しているのか」といった業務の詳しい状況は委託先しか知らないということが発生します。

この背景には契約社員や派遣社員の方など雇用形態の多様化によって人材の流動性が上がり、業務の引き継ぎがうまくいかないことも影響していると考えられます。

業務の具体的な状況を把握できなくなると、委託先の業務にかかる時間が肥大化する傾向があります。「委託している業務の時間を改めて計測したところ、想定より3割も余分な時間がかかっていた」という話も聞いたことがあります。

アウトソーシングを受託した企業の視点でみれば「委託された業務に時間がかかってしまい、本来やるべき『委託元企業への業務改善』の検討と提案ができない」という課題を抱えているといえます。これは委託企業側にとってもネガティブな状況です。

こうした背景からみても、従来型の業務改善プロジェクトは以前よりも難しくなっているといえます。

ワークログによる現行業務の可視化

この難しい状況で現行業務を正しく把握し、現場に即した改善をするためには、客観的な事実を示す「データ」が重要です。DXの本質が「意思決定をデータに基づいて実施すること」であるように、生産性拡大や業務の効率化といった業務の改革においてもデータは非常に重要です。

データを活用した取り組みは、業務改革以外でも盛んに実施されています。営業活動を可視化する「SFA」(Sales Force Automation)、マーケティング活動における「MA」(Marketing Automation)や「CRM」(Customer Relationship Management)、人事領域における「HR Tech」もデータによって企業活動の変革を促しているといえます。

では、業務改革において参考にすべきデータは何でしょうか。私は「従業員のアクティビティーに基づくワークログ」がそれに当たると考えています。

ワークログを活用することで、従来の業務調査が持つ「網羅性、正確性、即時性の欠如」といった課題を克服できるからです。ここでいうワークログとは「どのファイルを何回開いて、何回コピー&ペーストをしたのか」といった具合に「誰が何をしているか」をデータ化したものです。

現場で実施されている業務をデータの形にして可視化し、定量化することで複雑そうにみえる業務でも把握しやすくなります。副次的な結果として、業務が定量化されることで専門家でなくとも業務の把握ができるというメリットもあります。

「1時間に90回以上コピペ」という業務は問題ない?

実際にワークログを活用して問題を特定した例を紹介します。

ある企業で「『Microsoft Excel』(以下、Excel)で集計した結果をシステムに入力する」といった業務の効率化が議題に挙がりました。Excelの集計はマクロ化されており、これ以上の効率化はできないと考えられていました。ただ、ワークログを分析したところ、システムへの入力は主にコピー&ペーストで実施されており、人によっては1時間に90回以上もコピー&ペーストしていることが分かりました。

別の企業では、同じ業務をしているはずなのに人によって作業時間が大きく異なっているという課題がありました。一見、個人の能力が関係しているように思えますが、ワークログで確認したところ、参照しているマニュアルのバージョンがばらばらになっていることが分かりました。

このようにワークログを活用することで、業務の問題や仮説が浮き上がってきます。問題の特定だけでなく、ワークログから業務量を分析すれば、問題解決の優先順位を付けることもできます。

本稿は、現行業務の把握が難しい理由と、その解決の鍵となるワークログについて触れました。「データの民主化」という言葉がありますが、データによって業務を数値化すれば専門家でなくとも業務把握に着手できるメリットがあります。

とはいえ、人とテクノロジーが適切に組み合わされることで価値が発揮されるという点は、業務改革においても同様です。数値化されたデータを使って業務改善を進めるには専門家のノウハウが必要です。そこで次回は「データドリブンなアプローチでどう業務を再定義していくか」について解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.