クラウドとは何かを3分で学ぼう:ビジネスパーソンのためのIT用語基礎解説

IT用語基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第1回は「クラウド」です。ITエンジニアの自学用、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説用にもご活用ください。

1 クラウドとは

クラウドとは、クラウドコンピューティングの略称で「インターネットなどのネットワークを通じて、時間や場所を問わずさまざまなサービスを提供するシステム形態」のことです。

従来、企業は情報システムの土台となるサーバやネットワーク機器といったIT資産を保有し維持することが当たり前でしたが、クラウドの利用によりその負担が軽減されます。近年、企業ではIT関連コストの削減や、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進に伴うビジネスの変化に対して柔軟な対応が求められていますが、それらの課題を解決する効果的な手段の一つとして、多くの情報システムにおいてクラウドの活用が推進されています。

1.1 クラウドの発祥

クラウドという概念は、1997年に当時の南カリフォルニア大学の教授 ラムナト・チェラッパ氏により提唱されたものですが、本格的に注目されたのは2006年に当時のGoogle CEO エリック・シュミット氏による「サーチエンジン戦略会議」での発表によるものとされています。同年、Amazon.comのクラウドサービス「AWS(Amazon Web Services)」の登場を皮切りに、2008年にGoogleが「GCP(Google Cloud Platform)」を、2010年にはMicrosoftが「Microsoft Azure」(当初の名称は「Windows Azure」)のサービス提供を開始しました。

1.2 クラウドの種類

企業や公的機関において利用されるクラウドは、「パブリッククラウド」と「プライベートクラウド」に大別できます。一般的に、クラウドという用語の多くは「パブリッククラウド」を意味して使われます。

パブリッククラウドは、インターネット経由で提供されるクラウド環境です。従量制料金で安価に利用を始められる点や、クラウド事業者が提供するサーバやネットワークなどのITリソースをユーザー全体で共有して利用する点が特徴です。ただし、利用できるサービスはクラウド事業者が公開しているものに限られます。

一方のプライベートクラウドは、ユーザー専用のクラウド環境です。カスタマイズ性が高いというメリットがある半面、パブリッククラウドと比較するとコストが大きくなりがちです。

以降の記事ではパブリッククラウドについて記載します。

1.3 クラウドのサービス形態

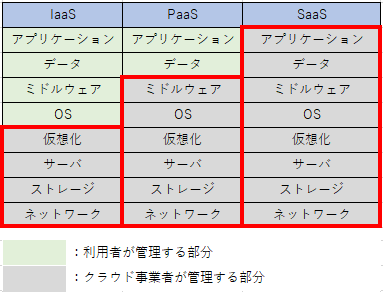

クラウドの代表的なサービス形態としては、以下の3つが挙げられます。

IaaS(Infrastructure as a Service)

CPU、メモリ、HDDなどのハードウェアや仮想化技術、ネットワーク環境を提供するサービス形態です。情報システムの土台部分だけが提供されるイメージで、アプリケーションなどのソフトウェアはユーザーが導入する必要があります。

一般的なIaaSサービスでは、サーバ作成時点でOS(Operating System)がインストールされています。利用可能なOSはクラウド事業者が提供しているものから選択します。

PaaS(Platform as a Service)

アプリケーションの動作環境を提供するサービス形態です。IaaSの構成要素に加えて、アプリケーションの動作に必要なミドルウェアなどが導入された環境を提供します。アプリケーションの開発環境を簡単に用意できるため、開発コストの削減に寄与します。

SaaS(Software as a Service)

ソフトウェア(機能)を提供するサービス形態です。IaaSやPaaSと比較すると、基本的にユーザーによる導入作業は不要で、必要な機能だけを利用できます。Gmailやオンラインストレージサービスなどが代表的なSaaSサービスといえます。

各サービスを比較すると、それぞれユーザーが管理する部分が減っていることが分かります。

例えばSaaSを使用する場合は、IaaSなどと比較して管理負担が減る半面、ユーザーが制御できない部分が増えます。そのため、利用するサービスの特性を考慮してシステムを設計する必要があります。

2 クラウドを利用するメリット/デメリット

米国の国立標準技術研究所(NIST)の「The NIST Definition of Cloud Computing」は、クラウドの基本的な特徴を以下のように定義しています。

- オンデマンドセルフサービス(On-demand self-service.)

- 幅広いネットワークアクセス(Broad network access)

- リソースの共用(Resource pooling)

- スピーディーな拡張性(Rapid elasticity)

- サービスが計測可能であること(Measured service)

これらの特徴を踏まえ、クラウドのメリット/デメリットを見ていきます。

2.1 メリット

ユーザーは、インターネットに接続されたネットワーク環境さえあれば、いつでもどこでもサービスを利用できます。従来、システムを作ろうとすると、機器の発注だけで1カ月程度かかっていたところが、クラウドを利用すると、ものの数分でサーバを立てられます。そのため、何かビジネスアイデアを思い付いた際に、迅速かつ必要最小限の構成で試すことができます。また、従量制料金であるため、必要最小限の費用でサービスをスタートさせられます。サービスの利用ユーザーが増えた場合も、Webブラウザから簡単な画面操作でシステムの処理性能を向上させられます。

このように、クラウドを利用すると柔軟性、拡張性、コスト面で大きなメリットが得られます。

2.2 デメリット

クラウドを利用することでイニシャルコストを抑えられる一方、コストの見通しが立てづらく、適切に利用しないとランニングコストが膨らんでしまうことがあります。また、クラウド事業者が提供するサービスの制約に従って利用することとなるため、ユーザーが加えられるカスタマイズには限界があります。利用するサービスがシステムに求められる要件を満たしているかどうか、実現したいシステムに対して適切なクラウド事業者、あるいはクラウドサービスは何かをよく検討した上で利用することが大切です。

3 クラウドの現状と未来

最後に、現在の日本におけるクラウドの普及状況と、今後の課題と展望を解説します。

3.1 クラウドの利用動向

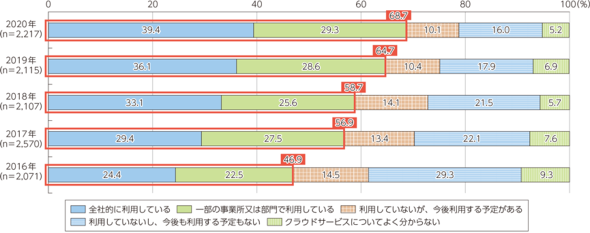

米国では国防総省が早くから情報システム基盤にクラウドを採用するなど、政府機関や多くの企業で情報システムのクラウド移行が進んでいましたが、日本ではセキュリティ不安や移行に伴うリスクなどを理由にクラウド移行が遅れていました。しかし、2018年6月に日本政府が公表した「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」の中で打ち出された「クラウド・バイ・デフォルト原則」により、政府機関のみならず企業においても、情報システム開発の際にクラウドの利用を第一とする「クラウドファースト」の方針が浸透していきました。

総務省による「企業におけるクラウドサービスの利用動向」によると、2020年時点でおよそ7割の企業がクラウドサービスを利用しており、今後もクラウドサービスを利用する企業が増加することが予想されます。

3.2 クラウド利用における課題と今後の展望

現在、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」は改定され、「クラウドファースト(まずはクラウドの利用を検討する)」から「クラウドスマート(クラウドを賢く適切に利用する)」に方針が変更されました。変更の主な目的は、「コスト削減」と「セキュリティの向上」とされています。

クラウドファーストにより情報システムのクラウド移行は進んだものの、情報システムの設計や運用がクラウドに最適化されておらず、クラウドの利点を生かしきれないことが課題として存在しました。今後はサーバレスアーキテクチャ(※1)やIaC(※2)などの技術を中心に、クラウドをより低コストでスマートに活用することが求められるでしょう。

古閑俊廣

BFT インフラエンジニア

主に金融系、公共系情報システムの設計、構築、運用、チームマネジメントを経験。

現在はこれまでのエンジニア経験を生かし、ITインフラ教育サービス「BFT道場」を運営。

「現場で使える技術」をテーマに、インフラエンジニアの育成に力を注いでいる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

5分で分かるKubernetes

5分で分かるKubernetes

コンテナ化されたアプリケーションの設定や管理を自動で行うOSS、Kubernetesの概要をおよそ5分でざっくり解説します 5分でわかるクラウド・コンピューティング

5分でわかるクラウド・コンピューティング

なぜいま、クラウド・コンピューティングなのか。過去の類似コンセプトとの相違や、クラウドの階層と提供事業者、普及度は? 「クラウド」とは何か

「クラウド」とは何か

あなたは、「クラウド」を本当に正しく理解していますか? 新卒エンジニアやいきなり業務で必要になった若手、IT業界で働く営業担当者などのために、“やさしい先輩”が順番に「クラウド基礎講座」をお届けします。「そんなの知ってるよ」という人も、あらためて知識を確認・整理してみてはいかがでしょうか クラウドはどのように作られているのか

クラウドはどのように作られているのか

前回は「クラウドとは何か」というテーマによる概念的な部分の解説でした。今回は、「クラウドはどのように作られているのか」と「IaaSとPaaSの大まかな仕組み」について、基礎技術の側面を説明します