無線インターフェイスの観点からひもとく裏側

無線インターフェイスの観点からひもとく裏側

携帯向け緊急地震速報が輻輳しないワケ

無線にゃん

2011/6/17

3月11日に起こった東日本大震災を機に、手元に届く「緊急地震速報」にあらためて注目した人も多いのではないでしょうか。通常の通信とは異なり、遅延や輻輳なしに届けられるその仕組みを解剖します(編集部)

注目集まる「緊急地震速報」

注目集まる「緊急地震速報」

|

| 東日本大震災を機に身近になった緊急地震速報 |

3月11日に起こった東日本大震災からこちら、相次ぐ余震への身構えを助けるツールの1つとして、気象庁が提供している「緊急地震速報」が注目されています。特に、常に身に着けている携帯電話へ配信される緊急地震速報は、たとえ電車の中だろうとオフィスにいようと、テレビがない場所でも場所を問わず確認できるため、多くの人の役に立っているのではないでしょうか。

通常の通話やメッセージの場合、一度に多数の通信が集中するとつながりにくくなります。では、緊急地震速報はどのように実現されているのでしょう。遅延を少なくし、輻輳(ふくそう)を起こさない仕組みはどうなっているのでしょうか。

この記事ではその裏側を、標準化された無線インターフェイスの観点から見てみましょう。

遅延や輻輳が起きるのはなぜ?

遅延や輻輳が起きるのはなぜ?

無線通信では、基地局が、そのカバーするエリア内の端末に接続サービスを提供します。しかし、無線リソース(無線周波数と時間)は非常に限られているため、基地局がリソースを細かく分割し、端末ごとに必要なときだけその都度割り当てるという処理が必要になります。

これを行うためには、まず端末が基地局に対して「今から無線アクセスをしたいのでリソースを割り当ててください」と頼む(アクセス要求)動作が必要です。これに対して基地局は、その端末のための接続コンテキスト(オブジェクト指向風にいえば「インスタンス」)を作成し、端末に対して割り当てを開始することを通知します。その後、認証情報やIP接続先のやり取りを経て、基地局は端末に継続的にリソースを割り当てることができるようになります。

また、もしネットワークから端末に対してデータを送る必要が生じた場合は、ページングチャネル(PCH)という特殊なチャネルを使って、端末にそのことを通知します。

待ち受け中(あるいはドーマント/スリープ(注1)中)の端末は、基本的に無線はオフで、周期的にPCHだけをモニターしている状態です。しかし、このPCHに自分宛ての呼び出し信号があった場合、端末はあたかも自分からアクセスを開始するように、基地局に対してアクセス要求を開始することで、無線リソースの割り当てを受け、ネットワークからの情報の受信を行います。

しかし、もしある一瞬に大量の接続要求が発生したらどうなるでしょうか。

どんなに高性能な基地局でも内部の動作はシーケンシャルですし、メモリ領域も共有しています。そのため、どうしても端末の要求に対して順々に処理をこなしていくしかありません。また、返答するための無線リソースも全員が共有するものであり、さらにその伝送速度も低いため、大量の要求への返答には長い時間がかかるようになります。

無線リソースの割り当てを即座に行えないほど接続端末が増えてしまって要求を拒否せざるを得ない可能性もありますし、メモリ不足の場合やコンテキスト数が仕様上限を超える場合も、要求を拒否しなければなりません。こういった理由で、要求に対する遅延や輻輳が発生します。

例えば、「ある出来事に対して全員に同じデータを同時に発信する」ようなサービスがあると、そのデータ要求が端末一台一台を一斉に呼び起こすことになるため、まさにこのような大量の接続要求が発生します。地震発生時に全員に同時に警報データを送る緊急地震速報は、このような輻輳を起こす最も典型的な例といえます。

そこで無線通信では、全員に同時に同じデータを送るという要求に応えるための特別な制御方式が考案され、緊急地震速報などの通知に利用されるようになってきました。現在主流の各方式がどのように同時同一データ一斉配信に対応しているのかを見てみましょう。

| 注1:プロバイダとの間のセッションはアクティブ(たとえばIPアドレスは割り当てられた状態)であるが無線が開放された状態。無線管理コンテキストは開放されているが再接続に対応するため接続先や認証など上位のコンテキストは保持されている状態。 |

W-CDMA(3GPP)における緊急地震速報配信

W-CDMA(3GPP)における緊急地震速報配信

W-CDMAには、エリア内に同一の情報を一斉配信をする仕組みとして、セルブロードキャスト(Cell Broadcast Service:CBS)というサービスが標準で定義されています。W-CDMAの緊急地震速報ではこのサービスを使用しています。

CBSを実際のネットワークに実装する方法は複数ありますが、まずはCBSの共通事項を説明します。

CBSは、基地局から端末への一方向チャネルである共通トラフィックチャネル(Common Traffic Channel:CTCH)を使用したサービスです。CTCHは基地局から常時一定間隔で周期的に送信されていて、端末はそのタイミングに合わせて受信を行うことで、基地局に接続することなくCBSデータを受信することができます。

これを実際のWCDMAの無線手順の中で端末に届けるためには、以下のような方法で実装が行われることになります。

CTCHは、端末がいるかいないかに関わらず基地局が定期的に送信するチャネルです。このタイミングはある程度自由に設定できるため、端末は、最初はどんなタイミングでCTCHが送信されているのかを知りません。

しかしW-CDMAでは、端末が電源を入れたときなどに「このネットワークは一体ナニモノでどんな設定でアクセスすればいいのか?」といった種類の情報を伝えるために、最も基本的なチャネルでシステム情報(報知情報)を定期的に送信しています。CTCHがONの場合、ネットワークは「CTCHがONですよ」という情報を含んだシステム情報5番(System Information Block Type5:SIB5)をシステム情報に含めます。

このようにして、電源を入れたばかりの端末でもCTCHの有無やそのタイミングなどを知ることができ、CTCH上に流れてくるCBSデータをいつでも受信できるようになるのです。

もしCBS情報の内容が変化した場合、この定期受信により、即座に(より厳密にはCTCHの送信間隔程度の時間で)新しいCBS情報を受信できます。ただし、端末は常にCTCHをモニターする必要があるため、受信機の動作時間が増え、待機時の消費電力が大きくなるという短所があります。また、電力消費を抑えるためにCTCH送信間隔を十分に長くすると、最新の情報を読み込むまでの時間が長くなってしまうという問題が生じます。

これを解決するために、普段はCTCHをOFFとしておき、必要になった瞬間にCTCHをONにして送信を開始、さらにリアルタイムでその存在を端末に通知するというソリューションが、標準技術の組み合わせで可能です。

この場合には、端末への通知にはPCHが使用されます。PCHで通知されるメッセージであるページングには、「報知情報が変わったぞ」と知らせるビット(BCCH modification info)が用意されており、これを受信した端末は即座にSIB5を含むすべての報知情報を再読み込みします。そこにCTCH情報が含まれていれば、端末は即座にCTCHの読み込みを開始します。

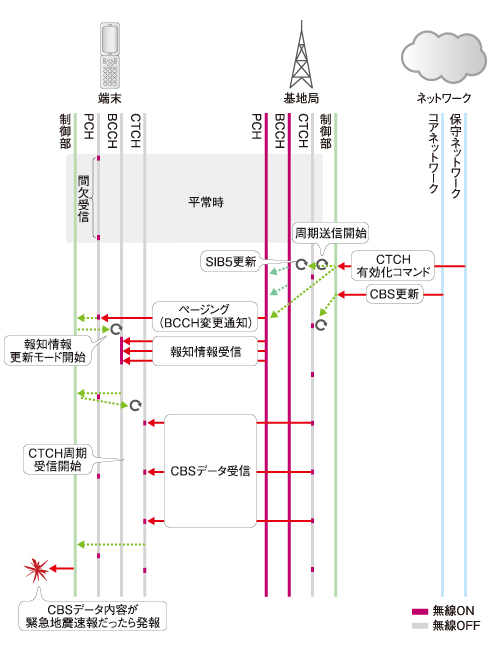

基地局上の時間軸的には「CTCH設置→CBS情報更新→SIB5更新→ページング送信」という順番で、端末での時間軸的には「ページング受信→SIB5読み込み→CTCH読み込み→CBS情報取得」という流れになります。

■CTCHを活用して一斉送信

さて、これを踏まえて、このサービスで緊急地震速報を実現する仕組みを見ていきましょう。

|

| 図1 W-CDMA(3GPP)における緊急地震速報配信の手順 |

CBSはあくまで一般的なデータを端末に送り届ける仕組みです。そこで、緊急地震速報を提供する事業者は、あらかじめ「こういうパターンのデータだったら緊急地震速報だからアラームを鳴らせ」と決めておきます。その仕様に合わせて作った端末が緊急地震速報対応端末となります。

一方ネットワークは、気象庁の発した緊急地震速報信号を受信し、それをトリガーに「緊急地震速報のパターン」を作成して、CBSデータとして携帯電話コアネットワークに送信するようにしておきます。これを受けたコアネットワークは、その中身を気にせずにCBSデータとして標準のインターフェイス上で対象都道府県の無線ネットワークコントローラ(RNC)に一斉に送信します。

これで、自動的にRNC配下の全基地局のCTCHでCBSデータの送信が始まります。それを受信した端末ではCBSデータのフォーマットを解析して、あらかじめ決められた形式であれば、緊急地震速報を発報するという流れとなります。

ただし気を付けなければならないのは、標準インターフェイスで自動配信が可能になるためには、基地局が別の手段でCTCHを起動していることが前提になる点です。CTCHのON/OFFをリアルタイムで操作するソリューションを使う場合は、同報を開始する直前にCBS設定とSIB5内容をリアルタイムで書き換える必要があります。これは標準化されたインターフェイスではないため、通信事業者がRNCベンダ間で運用保守インターフェイスを統一し、リアルタイムでRNC設定を書き換える機能を持った運用保守サーバを用意するなどの工夫が必要になります。

またW-CDMAでは、新しいリリース(バージョン)において、後述するLTEでの速報専用システム(ETWS)も取り入れ、LTEと同じ仕組みでの配信もできるようになっています。

| 携帯向け緊急地震速報が輻輳しないワケ | |

| 注目集まる「緊急地震速報」 遅延や輻輳が起きるのはなぜ? W-CDMA(3GPP)における緊急地震速報配信 |

|

| CDMA2000(3GPP2)における緊急地震速報配信 LTE(3GPP)における緊急地震速報配信 どの国でも緊急地震速報を受け取れる時代も? |

|

| 「Master of IP Network総合インデックス」 |

- 完全HTTPS化のメリットと極意を大規模Webサービス――ピクシブ、クックパッド、ヤフーの事例から探る (2017/7/13)

2017年6月21日、ピクシブのオフィスで、同社主催の「大規模HTTPS導入Night」が開催された。大規模Webサービスで完全HTTPS化を行うに当たっての技術的、および非技術的な悩みや成果をテーマに、ヤフー、クックパッド、ピクシブの3社が、それぞれの事例について語り合った - ソラコムは、あなたの気が付かないうちに、少しずつ「次」へ進んでいる (2017/7/6)

ソラコムは、「トランスポート技術への非依存」度を高めている。当初はIoT用格安SIMというイメージもあったが、徐々に脱皮しようとしている。パブリッククラウドと同様、付加サービスでユーザーをつかんでいるからだ - Cisco SystemsのIntent-based Networkingは、どうネットワークエンジニアの仕事を変えるか (2017/7/4)

Cisco Systemsは2017年6月、同社イベントCisco Live 2017で、「THE NETWORK. INTUITIVE.」あるいは「Intent-based Networking」といった言葉を使い、ネットワークの構築・運用、そしてネットワークエンジニアの仕事を変えていくと説明した。これはどういうことなのだろうか - ifconfig 〜(IP)ネットワーク環境の確認/設定を行う (2017/7/3)

ifconfigは、LinuxやmacOSなど、主にUNIX系OSで用いるネットワーク環境の状態確認、設定のためのコマンドだ。IPアドレスやサブネットマスク、ブロードキャストアドレスなどの基本的な設定ができる他、イーサネットフレームの最大転送サイズ(MTU)の変更や、VLAN疑似デバイスの作成も可能だ。

|

|