雲の形成、降雨プロセスを新手法でモデル化

スパコンで雨を降らせる

2007/10/03

スーパーコンピュータの代名詞だったクレイが1976年に「CRAY-1」をリリースしてから、スパコンの計算能力はコンスタントに伸び、30年間で230万倍の性能向上を見た。現在では純粋な科学計算用途ばかりでなく、航空機や原子炉の設計、新薬開発、気候シミュレーション、バイオやナノテク分野でのナノオーダーでの分子シミュレーションなど、産業用途でも不可欠の存在となっている。

スパコンが活躍するのは、ものづくりやバイオ研究のフロンティアだけではないようだ。スパコンで、人工的に雨を降らせる効果的な方法が分かるかもしれない。

ダムの上に雨を降らせる

独立行政法人 海洋研究開発機構の島伸一郎氏(理化学研究所主催の次世代スーパーコンピューティングシンポジウム2007の会場で)

独立行政法人 海洋研究開発機構の島伸一郎氏(理化学研究所主催の次世代スーパーコンピューティングシンポジウム2007の会場で)狙った場所、例えばダムの上に雨を降らせる。特定の場所に雨雲を発生させる効果的な方法が、まもなく実用化されるかもしれない。独立行政法人 海洋研究開発機構の島伸一郎氏らのグループは、スーパーコンピュータを用いたシミュレーションで雲ができる仕組みを解析する独自モデルを構築。雲に含まれる水滴が雨滴に成長する過程の解明が進めば、人工降雨の実用化に一歩近づくという。

原子炉と違い、ふだん見慣れているぶん錯覚しがちだが、雲や雨は、いまだにその生成や発達過程が物理的に解明されていない複雑な自然現象だ。近似的なモデルを使ったシミュレーションが、ようやく実現しつつあるのが現状だ。

雲はミクロな水滴の集まり。水滴は風、重力によって運動するほか、水滴を取り巻く空気の温度と湿度によって成長したり、小さくなったりする。水滴同士は衝突して、大きな水滴になることもある。1平方メートル当たり約10億個もの膨大な数の水滴が空中に浮遊している雲で、こうした物理現象をシミュレートするのは計算コストがきわめて高く、実現が不可能だ。雲は全体として流体としても振る舞うためマクロとミクロの現象をシミュレートする必要がある。

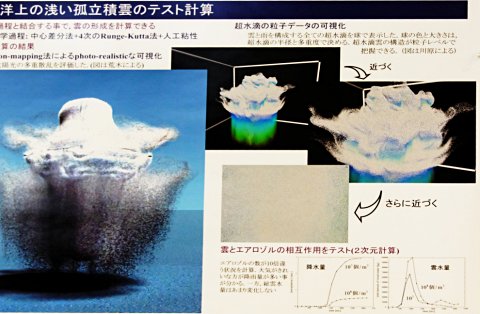

「超水滴法」で画面中に立ち現れた小さな雲

海洋研究開発機構の島伸一郎氏が考案したのは、複数個の同質の実水滴を仮想的に1つの水滴で表現する「超水滴法」。サイズや速度、水滴に含まれる塩化ナトリウムの質量が同じ水滴を同一と見なし、個々の超水滴が、いくつの実水滴を代表しているかを「多重度」というパラメータで持つようにした。こうした手法をとらないと、衝突して水滴の数が減るとサンプリング数が変化するため計算モデルが複雑になる。超水滴法では、水滴同士の併合や水滴の蒸発によって変化するのは多重度のみでサンプリング数が変化せず、プログラミングがしやすいというメリットがある。

こうした効率の良い方法でも、国内最速のスパコンの1つ「地球シミュレータ」の8分の1を約5時間使って、やっと海洋上の1つの小さな雲の発生・発達の一部を計算できるだけだという。その計算機資源は640個のCPU、1TBのメモリに相当する。

シミュレーションで作られた海洋上の雲と降雨の様子を視覚化したもの

シミュレーションで作られた海洋上の雲と降雨の様子を視覚化したもの空気がきれいなほど雨が降るとは限らない

こうした雲のシミュレーションを地球規模に拡大するには、次世代スーパーコンピュータの登場を待たなくてはならない。また、計算しなくていい領域を省略するなどのモデルの洗練も必要という。

その一方、雲の振る舞いを現実的な計算コストでシミュレーション可能になったことで、応用もいくつか考えられるという。

雨滴は、空中に浮遊する「エアロゾル」と呼ばれる固体粒子を核として成長する。エアロゾルとなるのは、海洋であれば波の飛沫から飛び出した塩化ナトリウムだったり、都会であれば自動車の排気ガスに含まれる化学物質や煤塵などの小さな個体のかたまり。このエアロゾルの化学組成や濃度と、雲形成や降雨の関係について計算が可能になったことで、効果的な人工降雨について、あらかじめシミュレーションが可能になる。

どういう条件のときに、どういう濃度で、どういう化学組成のエアロゾルを空中散布すれば、最も雨が降りやすいかが計算できるようになったわけだ。これまでは、経験的にヨウ化銀が人工降雨に有効ということだけが知られていた。

島氏の計算によれば、エアロゾルの濃度が高すぎても低すぎても雨は降りづらいことが確認できたという。エアロゾルが多すぎると個々の水滴が成長するより先に、水滴の数が増えすぎるため、雲(小さな水滴)は発生しても降雨(大きな水滴)とならない。逆にエアロゾルが少なすぎると水滴の密度が低くなり、水滴同士が衝突する確率が低く、その結果、やはり水滴の成長速度が鈍る。空気が汚れすぎていても、きれいすぎても雨は降りにくい。

島氏は今後、精度や計算効率の向上のほか、化学反応を採り入れて酸性雨の予測なども研究していくという。また、エンジンの噴霧燃焼にも適用可能で自動車メーカーとも話を進めたいと話している。

関連記事

情報をお寄せください:

最新記事

|

|