|

「HP BladeSystem c3000」を社内導入し、そのメリットを日々実感しながら、サーバ管理の勉強を続けるあきこちゃん。でも総務部には「サーバルームの電気代が高過ぎ!」と怒られています。運用管理のしやすいc3000を増設したいと考えているのですが、サーバルームの電力容量がいっぱいでこれ以上の増設は難しい様子。あきこちゃんは、x86サーバのエキスパートである、ペディアくんに相談しました。「前編」に続く「後編」です。

ブレード型サーバが低消費電力になる理由 |

あきこちゃん、「前編」では運用管理の機能面からサーバの消費電力について紹介したけれど、さらに注目をして欲しいのは、あきこちゃんも使っているブレード型サーバだ。ブレード型サーバがどうして低消費電力と言えるのか、その理由を説明してみよう。

まず、サーバの物理的な台数を減らすことは消費電力の減少につながる。もちろんサーバ統合はラックマウント型のサーバでも可能だけど、ブレード型サーバの方が集約性も高く、統合環境での運用管理も簡単なため、システム統合に適している。サーバ自体の台数を減らせることで大きな消費電力の削減が期待できるんだ。

また、統合により部材を共有できるという点も見逃せない。ラックマウント型サーバはサーバの1台1台に電源ユニットと冷却ファンが搭載されている。しかし、ブレード型サーバでは複数のサーバで電源ユニットや冷却ファンを共有する方式となる。そのため、部品点数の削減と、無駄のない効率的な電源供給、冷却を実現でき、消費電力の削減を実現することが可能なんだ。

|

| ブレード型サーバはファンや電源の共通化ができ、統合管理も可能に |

省スペース化を目指し高密度設置を目的に誕生したブレード型サーバ。実際にはそれだけでなく、同じ台数のラックマウント型サーバよりも消費電力を削減でき、その結果サーバからの発熱を抑えることにもつながる。冷却設備のコスト削減にもつながるというわけだ。電力やスペースに困っているあきこちゃんのような会社には、ブレード型サーバが最適だよ。

冷却ムラをなくす「並列冷却」 |

消費電力が少ないブレード型サーバの中でも注目されているのが、あきこちゃんが使っている「HP BladeSystem c-Class」だ。c-Classには低消費電力を支えるさまざまな機構が備わっている。まずは冷却ファンの仕組みを見てみよう。

c-Classはエンクロージャを4分割してそれぞれを効率的に冷却する「並列冷却」という考えを採用している。1つのゾーンに対して3つの冷却ファンを配置。エンクロージャの中で、冷やされているところと、冷やされていないところが発生する冷却ムラが起きないようにしているんだ。各ファンは常に100%で回転しているのではなく、内部の発熱状況に合わせて、動的に回転数を制御している。これは、エンクロージャ搭載の管理モジュールがコントロールしており、仮に冷却ファンの1台が障害を起こしても、同一ゾーン内のほかの冷却ファンの回転数を上げて冷却能力を落とさないことも実現できるようになっている。このような仕組みで効率的にサーバを冷やしながら、障害対応もカバーできるようにしているんだよ。

そのc-Classが採用している冷却ファンがすごい。通常、冷却ファンはOEM品を採用している場合が多い。だけどHPは、冷却性能と低消費電力を両立させるため、2年かけて自社開発した。従来の冷却ファンが1分間に最大7000回転のところ、新開発のファンは最大2万回転する。1台のファンで1Uのラックマウント型サーバ4台を冷却する性能を持っている。またファンの消費電力は、同一性能のファンと比較して66%も軽減をしているよ。

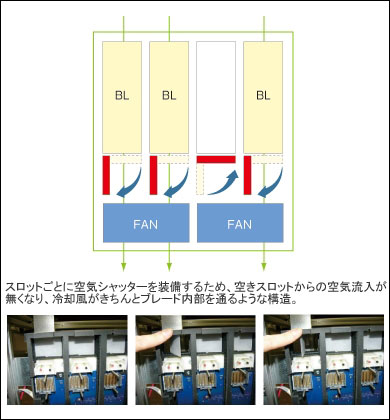

さらに、サーバブレード内部にキチンと空気が通るようにするため、サーバブレード搭載位置内部(ベイ)に扉が設置されている。普段はこの扉は閉まっているが、サーバブレードを搭載すると開く仕組みになっており、ほかの空きベイから風が漏れることがないような構造になっている。単に冷却ファンの能力だけではなく、それを最大限生かせるようになっていることもポイントだ。

「HP BladeSystem c-Class」の冷却ファン |

|

空きスロットからの空気流入を防ぐ仕組み |

|

使わない電源ユニットをオフして電力節約 |

次はサーバブレードのプロセッサクロック制御機能を見てみよう。最大のポイントは管理ソフトウェアにより統合管理できることだ。これは「パワーレギュレータ」と呼ばれる機能で、サーバへの処理負荷に応じてプロセッサのクロックを動的に制御できる。この機能は前編でも紹介した「Insight Power Manager(IPM)」を通して一元管理できる。機能の設定だけでなく、IPMを使うことで、複数サーバ、ブレード・エンクロージャの消費電力と、サーバの吸気温度をデータとしてチェック可能になる。

IPMはソフトウェアスイート「HP Insight Control Environment(ICE)」に含まれているツール。ICEを使うことでサーバ管理に必要な機能を簡単に導入し、統合管理できる。

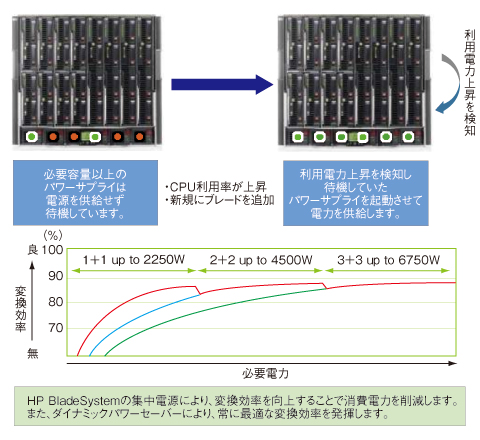

また、c-Classでは電源モジュール自体にも、電力を節約する「ダイナミックパワーセーバー」機能が登載されている。ダイナミックパワーセーバーはエンクロージャ全体にかかる電力負荷条件に合わせて、電源ユニットの動作を動的にアクティブ/スタンバイで制御する機能だ。例えば、負荷がかかっていないときは6台のうち、2台の電源ユニットしか使用しないようにし、電源ユニットの使用率を向上させる。使用率を上げることで電源変換のロスが低減されるという電源ユニット自体の特性を利用して、消費電力を節約する。しかし、サーバの負荷が向上し、電力が必要になってきた際にはスタンバイ状態だった電源ユニットを自動で起動し、電力の供給を始める。HPは「パフォーマンスを落とさずに消費電力を抑えることが可能」と説明している。

HP BladeSystem c-Classの「ダイナミックパワーセーバー」機能 |

|

具体的なケースを見てみよう。例えば搭載機器が稼働するために合計で1800W電力が必要なエンクロージャを例に取ると、ダイナミックパワーセーバーがない場合は、6台の電源ユニットがフル稼働する。この場合、1台の電源ユニットからは300Wの供給となり、この場合の電源変換効率は75%に過ぎない。よって、実際に入力しなければならない電力は、1台の電源ユニットあたり400W、合計2400W必要となってしまう。実際に稼働で必要となる1800Wとの差分600Wは、電源ユニットにて入力電力を機器が稼働するための電力に変換する際に、熱として失われてしまっている。

対して、同じエンクロージャでダイナミックパワーセーバーを有効にした場合はどうだろうか。この場合での本機能使用時は、2台の電源ユニットのみで電力を供給することになり、1台当たりの供給値は900Wということになる。電源変換効率は88%と向上し、入力電力は1024W、2台計2048Wという結果となり、変換の際のロスは248Wに抑えられている。ダイナミックパワーセーバーがない場合と比較すると、352Wの節電になる計算だ。

新型サーバにリプレースのお得度 |

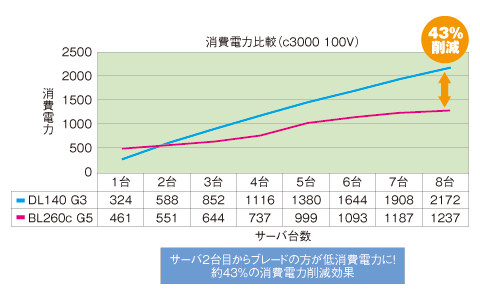

最新のブレード型サーバは、古いサーバ製品と比べて低消費電力性を発揮する。以下に比較してみよう。比べるのは省電力タイプのクアッドコアのインテル® Xeon® プロセッサー L5420を搭載した「HP BladeSystem BL260c G5」(ブレード型サーバ)と、同じくクアッドコアのインテル® Xeon® プロセッサー E5345 を1基搭載した、旧機種の「HP ProLiant DL140 G3」(ラックマウント型サーバ)だ。

100V環境で使った場合、1台では実はBL260c G5の消費電力がDL140 G3の消費電力を上回る。しかし、2台で消費電力が逆転し、8台では大きな開きとなる。8台使った場合の消費電力はBL260c G5が1237Wなのに対して、DL140 G3は2172W。BL260c G5が実に43%の消費電力削減効果があることが分かる。台数が多くなればなるほど、電力の節約効果が高まるという結果で、システムを集約できるブレード型サーバの特長がよく分かるね。

|

電力コストで見るとHP BladeSystemの優位がよりはっきりとする。8台のBL260c G5を5年間使った場合の電力コストは120万8769円。対して、DL140 G3はコンソール関連と合わせて5年で212万2431円かかる。その差は91万3661円だ。また、CO2の排出量では13.88トンを削減可能。対して、初期投資コストはBL260c G5が8台で286万8400円、DL140 G3がコンソール関連を合わせて281万9920円だ。わずか5万円程度の価格差で、電力コスト91万円分のメリットを得られることになる。消費電力が多い古いサーバを使い続けるよりも、最新版のサーバにリプレースするほうがコスト的にもメリットが大きいことが分かる。

※消費電力および電力コストのデータは日本HP調べ

![]() 新しいサーバ、特にブレード型サーバに買い換えることのメリットが伝わったかな。具体的な数字やコストを挙げることで、電気代を管理する総務部の人へも説明しやすいと思うよ。

新しいサーバ、特にブレード型サーバに買い換えることのメリットが伝わったかな。具体的な数字やコストを挙げることで、電気代を管理する総務部の人へも説明しやすいと思うよ。

![]() 確かに実際の消費電力や電力コストで見ると説得力がありますね。さっそく、古いサーバのリプレースとブレード型サーバの増設を提案します。 x86サーバは性能だけでなく、消費電力の面でも年々進歩しているんですね。その進歩のタイミングを逃さずにリプレースするのがベストじゃないかしら!

確かに実際の消費電力や電力コストで見ると説得力がありますね。さっそく、古いサーバのリプレースとブレード型サーバの増設を提案します。 x86サーバは性能だけでなく、消費電力の面でも年々進歩しているんですね。その進歩のタイミングを逃さずにリプレースするのがベストじゃないかしら!

|

||||||

|

||||

提供:日本ヒューレット・パッカード株式会社

企画:アイティメディア 営業局

制作:@IT編集部

掲載内容有効期限:2008年11月27日

|

|

| 「HP ProLiant サーバー G6」登場(2009.6.8) |

| AMD Opteron プロセッサ搭載サーバ(2008.12.24) |

| |

|