デンソー、JCB、日本ヒューレット・パッカードが明かす、「攻めのIT」を実践するためのシステム要件とは:“アラフィフ情シス管理層”に贈る

ITがビジネスと直結し、ITサービスが重要な顧客接点となっている。新たな利便性を生み出す「ソフトウェアの開発力」と「価値を生み出すスピード」が勝敗を決することも、広く認識されているといえるだろう。とはいえ、こうした取り組みは、一朝一夕にできるわけではない。具体的にどうすればいいのだろうか? 本稿では、2018年3月16日に@ITが主催したセミナーの内容から、「コンテナ」「クラウドネイティブ」をキーワードに攻めのITを実践するためのシステム要件を探る。

ITがビジネスと直結し、ITサービスが重要な顧客接点となっている。もはやUberやメルカリなどを例に出すまでもなく、新たな利便性を生み出す「ソフトウェアの開発力」と「価値を生み出すスピード」が勝敗を決することも、広く認識されているといえるだろう。事実、多くの企業がDevOpsやアジャイル開発に取り組み、“当たるサービス”を世に出している。

とはいえ、こうした取り組みは、一朝一夕にできるわけではない。特に開発を外注してきた企業にとっては非常にハードルが高いものだ。事実、ITサービス成功事例の主役はWeb系ばかりだ。では具体的にどうすれば“当たるサービス”の開発をリードできるのだろうか?

本稿では、2018年3月16日に@ITが主催したセミナー『デンソー、JCBと考える「デジタルトランスフォーメーションの進め方」〜“アラフィフ情シス管理層”に贈る、部下と会社に愛される「クラウドネイティブ」というスタンス〜』の内容から、「コンテナ」「クラウドネイティブ」をキーワードに攻めのITを実践するためのシステム要件を探る。

「アラフィフ情シス」こそデジタルイノベーションの推進役たれ

「企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支えるのはアラフィフ世代の情シスです。これまでの経験やスキルを生かしてほしいと思います。ちなみに私もアラフィフです」

セミナーは、デンソーの成迫剛志氏(技術開発センター デジタルイノベーション室長)のそんなメッセージから始まった。デンソーは2017年2月、デジタルビジネスの推進に向けて、情報システム部門を再編。新たに、設計から生産準備までの開発業務プロセスの改革を行うEDT(Engineering Digital Transformation)推進部や、全社共通のIoT基盤を構築してサービス分野の企画開発を担うデジタルイノベーション室を設置した。

成迫氏は、その狙いについて、MaaS(Mobility as a Service)という未来のモビリティー社会像を掲げながら、「『サイバー』(クラウド)世界と『フィジカル』(現実)世界が融合した『サイバーフィジカルシステム』の中で、コネクテッドやIoTの分野の取り組みを推進しています。その中で攻めのITを担うのがデジタルイノベーション室の役割です」と説明する。

自動車製造の世界で確固たる存在感を示したデンソーだが、近年は、「ディスラプター」と呼ばれる新たな企業との競争や協業を迫られるようになった。そこで自らも実践しているのが「ディスラプターのアプローチ」だ。すなわち、作りながら考える/顧客と共に作る「内製化、アジャイル開発」、早く、安く作るための「クラウド&オープンソース」の活用に取り組んでいる。

「ウオーターフォール開発では、IT部門は仕様通りのシステムを確実に納品することが目的でした。アジャイル開発ではビジネス部門とIT部門が1つのチームとして共通のビジネスゴールを目指します。そのゴールとは市場(ユーザー)に受け入れられるビジネスの推進です」(成迫氏)

1つのチームは6〜8人で1週間のスプリント(開発期間の単位)でソフトウェア開発を回している。最初に開発・リリースしたのは、社内の製品開発用のさまざまな走行シーンを検索可能なテストデータ検索システムなどで、現在は顧客向けサービスを含む3つのプロジェクトを開発中だ。

また、デザイン思考の取り組みも本格化させたところで、観察(Observation)、発想(Ideation)、試作(Prototyping)のプロセス、各種メソッドを活用し、“ゼロからイチを創る”イノベーティブな商品開発を目指している。

デンソーはなぜDockerとKubernetesを選んだか

こうした攻めのITを実践するためのシステム要件はどういったものか。

サービス領域のシステム要件としては、拡張性、スパイクアクセス対応、接続性/連携、グローバル展開、法対応がある。また、技術領域のシステム要件としては、高速性、俊敏性、多様性、トレーサビリティーが必要。さらに共通の要件として、ビッグデータ対応、機械学習・AI、情報セキュリティ、ベンダーロックインの回避を検討しなければならない。

こうした要件を検討した結果、デンソーが選択したのがオープンソースソフトウェア(OSS)とハイブリッドクラウドの徹底活用だった。OSSのメリットは、システムの柔軟性や要件に応じた機能変更の柔軟性にある。またソフトウェアベンダーやクラウドベンダーの独自実装にしばられることがなくなることも大きい。

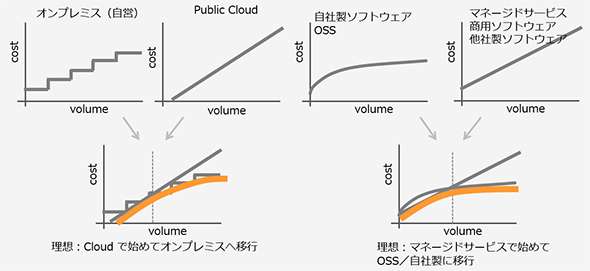

「スモールスタートには、パブリッククラウドと各種マネージドサービスの利用がコスト的に有利ですが、ビジネス規模拡大に伴いシステム規模が拡大すると、オンプレミスとコストが逆転する可能性があります。コネクテッドカーの場合、接続される車両台数の増加やデータ量の増加、グローバル展開などにより、データ容量の大規模化を想定する必要があり、“オンプレミスや他サービスへの移行コスト”も含めた中長期でのトータルコストを考慮しつつ、システム構成を考える必要があります」(成迫氏)

そんな中でインフラ基盤として採用したのがDockerとKubernetesだ。コンテナ上でさまざまなOSSを組み合わせて柔軟性や俊敏性を確保するとともに、少ないリソースでさまざまなアプリケーションを稼働できるようにした。また、DockerとKubernetesは、主要クラウドベンダーがマネージドサービスとして提供しており、クラウド間のポータビリティーが確保できることも大きなメリットだ。

アーキテクチャの全体像としては、クルマに備わる各種ECU(エレクトリックコントロールユニット)、コネクテッド化するための車内ハブとなる車載器や通信車載器をエッジとし、その上にネットワークのレイヤーがある。その上に、車両や交通インフラから収集されるデータを蓄積、加工、分析するためのインフラシステム、データベースやアナリティクスエンジンの層がある。さらに、その上でユーザー価値を生み出すセマンティックデータやマイクロサービスの層があり、それらを使ってサービスを提供するシステムであるアプリケーション群が存在する。最上層はパートナーらと作るエコシステムの層となる。

マイクロサービスは、ビジネスニーズに応じてサービスの組み合わせを柔軟に変更できる。DockerとKubernetesをベースとしてマイクロサービス化することで、各種サービスのためのソフトウェアを一貫してサポート可能なアーキテクチャとしている。

成迫氏は最後に「『社内にシリコンバレーをつくる』を旗印に、ディスラプターと同じ土俵に立つために同じ道具を手に入れました。こうした取り組みを推進できる存在がITを熟知した情シスのアラフィフの人たちだと思います。DXに向けた取り組みを今すぐ積極的に進めてください」とエールを送り、講演を締めくくった。

JCBのクラウドネイティブ開発を支えるCaaS

続いて、ジェーシービー(JCB)の片岡亮介氏(システム本部 システム企画部 次長(戦略グループ担当))が登壇。JCBにおけるクラウドネイティブアプリケーション開発や、そのプラットフォーム構築の取り組みを紹介した。

JCBがデジタルイノベーションに向けた取り組みを本格化させたのは2017年からだ。専任の推進組織を編成し、各事業部の意見を吸い上げてイノベーション戦略を策定。全社横断的な枠組みの中で、経営層へも定期的に進捗(しんちょく)状況を報告する仕組みを整備した。

「7つのテーマを定め、テーマごとに商用化イメージを策定しPoCと実証実験を進めています。自社リソースに限定せず、アイデアを含めて他社リソースを最大限に活用していることが1つの特徴です」(片岡氏)

7つのテーマとは「モバイルペイメント機能具備」「オープンAPIなどによるビジネスアライアンス強化」「フリクションレスな顧客手続きフロー」「ストレスフリーな顧客認証」「不適切加盟店・取引の排除」「マーチャント業務支援ソリューション具備」「業務効率化・自動化」のこと。この他、ビジネスアイデアを募り、サービス提供までを行うアクセラレータープログラムも実施している。

いわばオープンイノベーションやアイデアエコノミーを実践する取り組みだ。この取り組みは現在、着実に成果を生み出しており、モバイルデビットカードや生体認証基盤を用いたマルチサービスの提供、AIを活用した高度化、業務効率化などが開始される予定となっている。

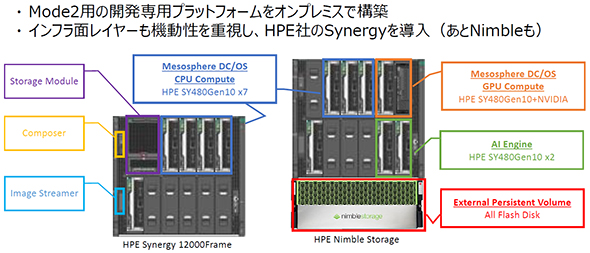

システム開発基盤については、トラディショナルなシステムとしての「モード1」と、クラウドネイティブなアプリケーション開発に対応する「モード2」の考えを取り入れ、モード2の開発基盤はCaaS(Container as a Service)で構築している。

「PaaSとの選択で迷いましたが、PaaSはベンダーロックインになることや費用面で課題がありました。一方、CaaSはコンテナの機動力が大きなメリットでした」(片岡氏)

具体的な製品としては、データセンターを構成するリソース全体をOSのように見なして管理できる「Mesosphere DC/OS」(以下、DC/OS)を採用した。DC/OSは、さまざまなアプリケーションの構築や配備、拡張などを管理、自動化できるプラットフォームだ。コンテナ環境に対応しており、MarathonやCronosなど自動化ツールを使ったDockerクラスタの作成、Kubernetesと連携したコンテナオーケストレーションが可能になる。

DC/OSはクラウド環境でも動作するが、JCBでは、運用コストやベンダーロックインを踏まえ、HPE Synergyを採用したオンプレミス環境でシステムを構築した。Hadoop、JupyterとSpark、NiFi、PostgreSQLとRedashといったビッグデータ分析やIoT、AIなどで必要になるツールのほとんどをDC/OSのカタログからインストールして利用している。

「DC/OSは、カタログ化されたOSSを使ってすぐに環境を構築できるので、PoCの実施に最適です。また『どんな技術が必要になるか』という知識の習得にも役立ちます。JCBでは、アジャイル開発を採用していますが、素早く新規サービスの検証が可能になり、開発要員の意識が向上したことも大きなメリットです」(片岡氏)

Mesosphere DC/OSとHPE Synergyで作るクラウドネイティブ開発環境

セミナーの締めくくりで登壇したのは、日本ヒューレット・パッカードの中井大士氏(ハイブリッドIT事業統括 クラウドソリューション本部本部長)だ。中井氏は、JCBのクラウドネイティブ開発基盤として採用されたDC/OSやHPE Synergyに触れながら、DXの要となる「インフラのコード化」の考え方や、DevOpsの取り組みの勘所、CaaSを構築する上でのポイントなどを解説した。

インフラのコード化(Infrastructure as Code)は、開発者がコード上で開発基盤の構築や配備を行うWeb企業などで広く採用されている考え方だが、エンタープライズ領域でもモード2開発の取り組みに取り入れられるようになった。コンテナが登場したことで、インフラのコード化の効果はより高まり、アプリケーションと実行環境をパッケージにして、開発環境から、検証、本番環境に至るまでの作業を素早く簡単に行えるようになった。

「例えばDockerの場合、Dockerfileを使ってインフラをコードとして管理することができます。コンテナは、アプリケーションに関わる環境変更作業を抑制できるため、運用作業がシンプルになります。コンテナによってDevOpsを加速させることができるのです」(中井氏)

もっともDocker自体は、コマンドラインで操作することが前提だ。コンテナが数十、数百という規模になると、コマンドライン上での管理は難しくなる。そこで必要となるのがKubernetesやDC/OSのようなコンテナ管理基盤だ。中でも、DC/OSは、リソース全体を1つのOSのように管理することで、迅速なサービス配備、ジョブの実行を強力に支援する。

具体的には、マルチコンテナ制御、フェイルセーフ(再起動)、オートスケール、ジョブスケジューリングといった煩雑な作業を自動化し、運用効率を飛躍的に高める。また、「DC/OS Universe」というサービスカタログを使って、GUIでOSS環境を簡単にインストールできるので、OSSの組み合わせ検証のノウハウがなかったり、コマンドライン操作に慣れていなかったりする運用管理者でも簡単にCaaSを管理できるようになる。

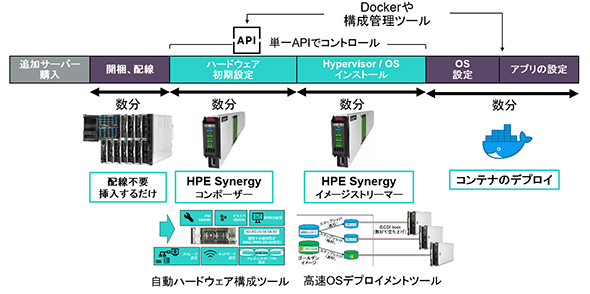

「HPEでは、DC/OSと連携可能な製品としてHPE Synergyを提供しています。HPE Synergyは、『コンポーザブル・インフラストラクチャ』というコンセプトで、多様な環境を迅速に配備できる、クラウドのようなインフラストラクチャを備えていることが特徴です」(中井氏)

これは簡単に言えば、ソフトウェアだけではなく、ハードウェアに対しても、インフラのコード化やDevOpsの考え方を適用できるということだ。ハードウェアを意識せずに、自動で高速なリソース配備が可能で、導入時には「HPE Synergyコンポーザー」「HPE Synergyイメージストリーマー」という組み込み機器を使って、DC/OSやコンテナ環境のセットアップまで数分でできてしまう。

中井氏は「クラウドネイティブ開発では、CaaSを活用して俊敏性と柔軟性を持った基盤を構築することがポイントです。その際には、サービスに合わせて多様な環境を柔軟に切り出すクラウドのようなインフラを採用することを検討してください」とし、HPE Synergyの魅力をアピールした。

このようにセミナーを通して、攻めのITを実践するためのシステム要件を探ってきたが、いかがだっただろうか。2017年からDXを本格的に進めだしたデンソーやJCBといった企業が、インフラ基盤の構築で重視しているのは、ベンダーロックインの回避やコンテナやオーケストレーションツールを使った柔軟性の確保だ。ハードウェアに対しても、インフラのコード化やDevOpsの考え方を適用でき、クラウドのようなインフラを実現するHPE Synergyのような製品は、これからDXを進めようという企業や“アラフィフ情シス管理層”の大きな助けになるのかもしれない。

関連記事

- HPEが提案する新時代のコンピュートエクスペリエンス【Vol.3】

- HPEが提案する新時代のコンピュートエクスペリエンス【Vol.2】

- HPEが提案する新時代のコンピュートエクスペリエンス【Vol.1】

- HPE、“シリコンレベルの信頼性”を備えた新世代サーバ「HPE Gen10 サーバー プラットフォーム」を発表

- IT変革の成功事例多数。デジタル変革に欠かせないHPE流「勝利の方程式」とは?

- 日本HPEが新型インフラストラクチャ製品「HPE Synergy」を発売

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本ヒューレット・パッカード株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2018年5月22日

デンソー 技術開発センター デジタルイノベーション室長 成迫剛志氏

デンソー 技術開発センター デジタルイノベーション室長 成迫剛志氏

ジェーシービー システム本部 システム企画部 次長(戦略グループ担当)片岡亮介氏

ジェーシービー システム本部 システム企画部 次長(戦略グループ担当)片岡亮介氏

日本ヒューレット・パッカード ハイブリッドIT事業統括 クラウドソリューション本部 本部長 中井大士氏

日本ヒューレット・パッカード ハイブリッドIT事業統括 クラウドソリューション本部 本部長 中井大士氏