“既存の強みを際立たせる”IT部門の変革法:ビジネスとIT、新規ITと既存ITの融合を

「既存の強みを伸ばしながら、デジタルの力を組み合わせる」ためにはどうすればよいのか? そのためには、ツール先行、ビジネスアイデア先行のスタンスを改める必要がある。

多くの企業が取り組むDX(デジタルトランスフォーメーション)だが、大きな成果を挙げているケースはいまだ限定的だ。DXは「既存の強みをデジタルで際立たせる」ものであり、自社が立脚してきた既存資産を否定して、新たなものを追求しても勝機はない。

では、既存の強みを伸ばしながらデジタルの力を組み合わせるにはどうすればよいのだろうか。そのためには、ツール先行、ビジネスアイデア先行のスタンスを改める必要がある――。@IT編集部は2022年4月22日、パネルディスカッション「既存の強みを際立たせるIT部門の変革法」を実施。クレディセゾン 小野和俊氏、SB C&S 加藤学氏、ヴイエムウェア 渡辺隆氏が参加し、アイティメディアの内野宏信がモデレーターを務めた。「ビジネスとIT、新規ITと既存ITの融合」、すなわち人、組織、マインドの融合という「DX本来の進め方」を学んでいこう。

従来企業とスタートアップ、Web系の違い

アイティメディア 内野 いま、企業はDXをどう受け止めているのでしょうか。

クレディセゾン 小野和俊氏 歴史のある伝統的な企業の多くは守りに重点を置く「モード1」です。失敗が許されないという考えが支配的で、開発手法はウオーターフォール、IT部門による集中管理を好み、効果が期待できるか予測可能なものを大規模にトップダウンで開発する際に強みを発揮します。

対するスタートアップは、傾向として「モード2」に区分されます。先の見通しが立たない、やってみないと分からないので走りながら考える柔軟性を強みとしますが、安定性や確実性といった面では課題もあります。投資した100のプロジェクトのうち、1つでも大化けすれば99が失敗でもOKという考え方で、確実に成果を求めるモード1とは大きく異なります。

SoE領域だけに注力しても勝てない理由

内野 デジタル推進室など「出島組織」を作ったものの、なかなか本体とつながらずうまくいかない場合、どうすればスピードや柔軟性が求められるSystem of Engagement(SoE)と、安定性や効率性が求められるSystem of Record(SoR)をうまく連携させられるのでしょうか。

小野氏 私はCTO(最高技術責任者)としてクレディセゾンに入る際に、社のど真ん中に入っていって、本業そのものにデジタルをインストールしていく方針を選びました。本業に関わっている社員の多くが感謝してくれるようなものや、本業のお客さまに喜んでいただけるものを作り、エンプロイーエクスペリエンス(EX 従業員体験)やカスタマーエクスペリエンス(CX 顧客体験)向上を実現するなど、本業に貢献してこそDXだと考えたからです。その上で、デジタル側が目指すことをきちんと経営層に伝え、経営層は納得したなら覚悟をもってやっていく。DXでは、文化の醸成を含めこうしたことが重要なファクターになると思います。

SB C&S 加藤学氏 私は出島側の人間ですが考えは小野さんと一緒で、本体と別々に動くのではなく、有機的に一体となって動くべきだと思います。その上で、新規事業立ち上げにおいては、顧客接点から生まれたビジネスのアイデアを既存事業に寄せていくぐらいのスタンスが進めやすいと思います。お客さまにハブになっていただいてビジネスを大きくしていくケースもあります。

ヴイエムウェア 渡辺隆氏 私は、SoEから始めて、体力を付けながらSoRの方に侵食していくアプローチもありだと思います。TDアメリトレードという米国のオンライン証券会社は、お客さま接点であるモバイルアプリのモダナイズから始め、徐々に本丸ともいうべきSoR領域に入っていき、最終的に1年間で300アプリケーションを4000くらいのコンテナで動かす大規模マイグレーションに成功しています。

小野氏 弊社も最初に着手したのはスマホアプリでした。スマホアプリの内製化を進める過程で、SoE側のエンジニアが裏側にあるAPI基盤や基幹システムの仕組みを理解していき、どんどんSoR側に入っていきました。今では、メインフレームで動いている基幹システムのすぐ手前にあるインターナルAPI基盤を内製でクラウドに持っていくところまで来ています。

また、弊社では顧客体験だけではなく従業員体験も重視しました。社員が使うシステムの多くはレガシー感が漂っているものですが、これがモダナイズされ、新機能が付いた、しかも内製で作ったらしい、となると、全社的にワーッと歓声が沸くわけです。フロント側から入っていき、最後に一番バックエンドまで届くという大きな流れは、渡辺さんが紹介された事例と同じです。

LOBとIT部門、モード1&2の融合に必要なこと

内野 DXを進める上で「インクルーシブであること」(異なる意見を受容する姿勢を大切にすること)の重要性についてお聞かせください。

小野氏 「HRT(ハート)の原則」をご存じでしょうか。HはHumility(謙虚に)、RはRespect(尊敬し)、TはTrust(信頼する)で、モード1とモード2を両立させる「バイモーダル」のような異種混在を是とする考え方やテーマに取り組む際、重要な指針です。異なるものと協働するときには、「ワケが分からない」「古い」と決め付けるのではなく、必ず何かしらのリスペクト要素があると考えて融和していく、インクルーシブな姿勢が欠かせません。

加藤氏 インクルーシブな社内文化の醸成に向けて、ヴイエムウェアと共同開発した「DevOps-ABC(DevOps Agile BootCampの略)」というトレーニングや、さまざまな設定で問題解決に挑む「Phoenix Project」という研修プログラム、完全にテックに振った「クラウドネイティブ道場」などを提供しています。

いずれも、組織のマインドセットを改革する、プロセスを改革する、テクノロジーを勉強するための第一歩としてお勧めです。多様な受講パターンに対応しており、事業・業務(LoB)部門/IT部門/経営層が三位一体で参加したり、システムインテグレーター(SI)+エンドユーザーのチームが、プロジェクトの走りとして利用したりといったケースもありました。ギャップやサイロがあった方が、予期せぬ化学反応が起きて面白いので、内製化を目指す企業が、社内のアジャイルチームとパートナーSIとで参加するといった形もありだと思います。

勝てる組織を支えるIT基盤の具体像

内野 インフラに携わる人たちの真の顧客は誰なのでしょうか。プラットフォームで何が作られどう使われているのか、そして最終的にビジネスにどういう影響を及ぼすのかまで視野に入れれば、おのずと答えは分かりそうですが。

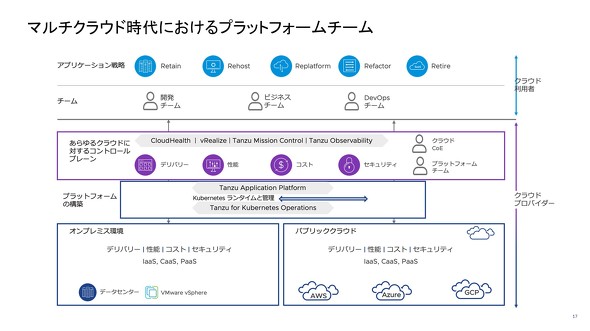

渡辺氏 モバイルアプリのお客さまは一般消費者ですが、基盤側のチームのお客さまはデベロッパーですよね。だとすれば、インフラエンジニアは「デベロッパーの皆さんがもっと気持ち良く、楽しく使ってもらえるようなものを」という考え方を持つべきではないでしょうか。

小野氏 DXには「デジタルトランスフォーメーション」と「デベロッパーエクスペリエンス」(開発者体験)の2つの意味があるのではないかと思います。開発者体験を考えると、プラットフォーム化されていた方が絶対にいいので、私たちも開発基盤はもちろん、可視化基盤やデータ基盤などもプラットフォーム化しています。

面白いのが、開発者体験(DX)が上がると、従業員体験(EX)が良くなることです。従業員体験が改善すると、心穏やかで快適な状態でお客さまと向き合えるようになり、顧客体験(CX)も良くなっていく。全て連動していくので、開発者体験という概念はキーになると思います。

これからの開発/インフラエンジニアの役割とは

内野 最後に、これからのIT部門はどこからどういう具合に変革していけばいいのか、メッセージをいただけますか。

小野氏 新しいかどうか、デジタル技術がどうかではなく、それが「誰のどんな喜びに寄与するのか」がITやデジタルの使い方の本質であるべきです。確実に開発者体験/従業員体験/顧客体験向上につながるものを作っていって、信頼を積み重ねていくことが、DXを進める上での近道になるのではないでしょうか。

渡辺氏 特にモード1のエンジニアにお勧めしたいのが、新しいテクノロジーに触れてみることです。例えば、Dockerをインストールして、ビルドして、ランしてみることで、「コンテナって何かうれしいんだっけ?」ということが体験できる。そういう新しい技術を体験してみるところから始めてみるのも面白いと思います。

加藤氏 これからのエンジニアは、要望に応えてさまざまなものを開発していかなければなりません。当然開発技術も大事ですが、斜めに自分の仕事を拡げてビジネスドメインをやってみるとか、インフラ周りのエンジニアであれば、DBやミドルウェア、コンテナなどの領域までシステムスタックを上げるなど、少し視座を高く持ってチャレンジしていただくと、これからの世の中にマッチするのではないでしょうか。

関連記事

既存資産を否定するから「強み」を見失う クレディセゾンに学ぶDXのヒント

既存資産を否定するから「強み」を見失う クレディセゾンに学ぶDXのヒント

インフラエンジニアの役割と、存在価値を高める手段とは

インフラエンジニアの役割と、存在価値を高める手段とは

「コンテナ」「Kubernetes」導入で成功する企業と失敗する企業の違いとは

「コンテナ」「Kubernetes」導入で成功する企業と失敗する企業の違いとは

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:SB C&S株式会社、ヴイエムウェア株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2022年6月24日

クレディセゾン 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 CIO 小野和俊氏

クレディセゾン 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 CIO 小野和俊氏 SB C&S ICT事業本部 技術統括部 テクニカルマーケティングセンター テクニカルフェロー 加藤学氏

SB C&S ICT事業本部 技術統括部 テクニカルマーケティングセンター テクニカルフェロー 加藤学氏

ヴイエムウェア マーケティング本部 チーフストラテジスト(モダンアプリケーション&マルチクラウドマネジメント)渡辺隆氏

ヴイエムウェア マーケティング本部 チーフストラテジスト(モダンアプリケーション&マルチクラウドマネジメント)渡辺隆氏

アイティメディア 内野宏信

アイティメディア 内野宏信