第223回 Intel開発の新デバイス「MESO」は30年安心プラン?:頭脳放談

Intelが新デバイス「MESO」を開発した。性能、消費電力、密度の面でCMOSを超えるという。果たして、CMOSの天下はひっくり返るのか?

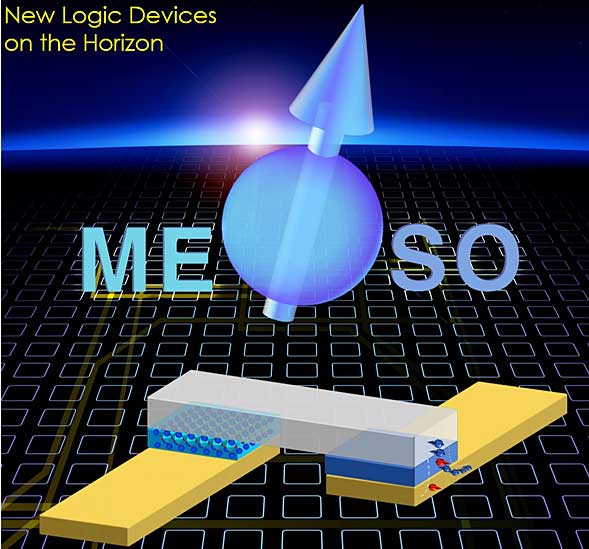

2018年12月に入って、Intelが全く新しいデバイスを発明したという発表があった(Intelのプレスリリース「Intel Looks beyond CMOS to the Future of Logic Devices」)。MESO(Magneto-electric Spin-orbit)と呼ぶデバイスである。

現代の集積回路のほとんどはCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor:相補型金属酸化膜半導体)デバイスであるが、MESOはそのCMOSに対してスイッチングエネルギーで10〜30倍も効率が良く、電圧は5分の1、密度は5倍も良いというのだ。

その発表のイメージ図がなかなかいい。イメージ図でなく数式が大きく書かれていたら読者数は何十分の1にもなっていただろう。図というかアイコンというか、半透明な球を矢印が貫いているのだ。円を貫く矢印というと古くからあるIEEEのロゴ、「古典電磁気学」的なやつ、のパクリ(模倣)にも思える。蛇足だが、IEEEでもコンピュータ学会は横倒しの0を貫く1がロゴだ。

MESOのイメージは、平面の円ではなく半透明な球で、かつ傾いた矢印が貫くものだ。矢印はスピンの方向だろう。このメタファ(?)だけで、もはや「エレクトロニクス」じゃない「スピントロニクス」だぞ、というイメージを激しく喚起(かんき)してくる。まぁ、スピントロニクスを意識している人には、だが。とはいえ、プレスリリース文は喚起しているだけで、何か具体的に述べているわけじゃない。

図の下の方にブロックで作った歩道橋のようなイメージも描かれている。図はこちらの方がより具体的で、あるべきデバイスの層構造を示した一部なのだが、残念ながらプレスリリースそのものにはデバイスの構造の説明はない。「詳しいことはこちらを読め」ということで、論文が掲載された雑誌「Nature」と、共同開発したカリフォルニア大学バークレー校(University of California, Berkeley)の記事へのリンクがある。

Intelを中心にした研究グループの論文が雑誌「Nature」に掲載されるタイミングに合わせて会社としてもプレスリリースを出した、ということに見える。詳しくは「Nature」を読め、というスタンスである。

恐れ多くも「Nature」である。まだまだ物理学の世界であり、商品になるには程遠い、ようにも見える。しかし、プレスリリース文自体は、物理学の論文に合わせたというには「やる気があふれ」ている。「このMESOデバイスで、現在のCMOSロジックデバイスを置き換えるぞ」というメッセージを発しているのだ。CMOSデバイスに取って代わるというのは、市場のかなりの割合、すなわち少なく見ても10兆円では効かない金額を塗り替えるぞと言っていることに等しい。

MESOで30年続いたCMOSの天下がひっくり返る?

広げた風呂敷はデカイのだが、残念ながら筆者は知識不足、学力不足でこの「spin-orbit transduction」を「magneto-electric switching」と合体させたデバイスを学術的に解説などできない。

本当に実用化できるのかどうか、といった見通しなど分からない。原理的にはすごいと打ち上げたけれど、思ったように作れなかったというデバイスが、業界の足元には死屍累々(ししるいるい)と積み重なっているからだ。

しかし、このデバイスが本当にできれば、ここ30年以上続いているCMOSの天下がヒックリ返るであろうことは理解できる。何せIntelはMOS集積回路デバイスに賭けて創業し、結果、世界一(現在は2位だが)の半導体会社にまで上り詰めたのだ。その成功の源泉ともいえるMOSデバイスを置き換えるに値すると自分で言っているのだ、うそはつくまい。

逆に、もし他社がCMOSを置き換えるような革新デバイスを実用化するようなことにでもなれば、Intelは天命尽きて滅亡するであろう(少々大げさか)! 自ら先頭を切って革新をもたらすことは必須と言ってもいいかもしれない。

Intelが切り開いたCMOS

半導体会社としては、Intelの創業よりも古い会社は幾つかある。そのような会社はディスクリートトランジスタやダイオード、バイポーラトランジスタを使った集積回路が出発点にある。しかし、ことIntelに限っては、その創業当初からMOSトランジスタ、それも層構造を表す「MOS」の3文字、メタル(Metal)の「M」、オキサイド(Oxide)の「O」、シリコン(Silicon)の「S」のうち、最上層のメタルはアルミニウムではなく、シリコンを使ったシリコンゲート構造がメインの会社であった。

この技術こそ、現代に至る半導体業界の基礎を成す技術といってよい。Intelは、それを大きく育てた、いわば育ての親(源流はFairchild Semiconductorだが)であった。しかし、聞くところによると、当時は今のようなPCもスマートフォンも、ましてやマイクロプロセッサなどない時代だったため、MOSの集積回路で何を作るのか、というのが大きな問題だったらしい。

今ではその面影は薄いが、IntelはMOSトランジスタを使ったメモリの会社として出発したのだ。DRAMの原理は古くから知られていたようだが、本格的に商用生産を始めたのは、Intelが最初だと思う。初期の集積回路の使い道としては、大型機の主記憶メモリに使うくらいしか用途がなかったらしい。

そう思い出して、今回のMESOの「交差する構造」を見てみたら、当時大型機の主記憶に使われていた磁気コアメモリにちょっと似ていると思った。不揮発だしね。なお、磁気コアメモリを見たことない若者に告げると、老眼にはつらいが、こいつは目でビット数が数えられる数少ないメモリだ。

そして、PMOS/NMOS/CMOSと、MOSデバイスは進化した。NMOSやらPMOSのデバイスを扱っていたという人は、多分、相当な年寄りか、少々特殊な分野にいた人だろう。ここ30年以上、CMOSの天下だからだ。

筆者が新入社員のとき、すでにCMOSのプロセッサチップが開発されており、配属もCMOSプロジェクトだった。ラッキーなことに、本当に最後ともいえるNMOSプロジェクトの末尾に加わり消えゆくNMOSを垣間見ることができた。これは本当にいい経験だった。

NMOSは高速なので、低速だったPMOSにとって代わって、PCの初期の時代を支えた。だけれど、直流的に電流が流れた。末期のNMOSは消費電力の問題にアップアップ状態であった。それを救ったのが定常的に電流が流れないCMOSであった。

Intelは、そういうMOSデバイスを常にリードしてきた。当時は同じ型番のメモリチップを多くの会社で勝手に作るような時代で、窓から中身が見える紫外線消去型のEPROM(これはIntelの発明)などのチップ同士を比べると、日本製のチップよりも、Intel製はいつも一回り小さかった。余談だが、Intel製よりも大きい(一般的に半導体は大きさと製造コストが比例する)くせに日本メーカーは、Intelよりも安く売り、日米半導体摩擦へとつながっていく。

今では考えられないことだが、当時はメモリ用のプロセスとロジック用のプロセスが未分化であった。特に「メモリの会社」として出発していたIntelは、まずメモリの先端プロセスを開発し、それをロジックに転用するというのが伝統であった。メモリのプロセスは非常に細かくて設計が難しいが、詰め込んで小さくでき、そしてツボにハマれば速い。

Intelは、そんな自社プロセス技術のMOSデバイスを最大限に活用してマイクロプロセッサの覇権を獲得していったのだ。x86の歴史を見てもプロセスのことはあまり触れられることはないようだが、Intelの高速かつ集積度の高いCMOSプロセス技術なしにはx86は勝ち抜けなかったのではないかと思う。

ところが、である。いまや半導体会社としても2位、1位は韓国のSamsung Electronicsだ。Samsung Electronicsは、自社で完成品まで手掛けているから純粋の半導体会社とは言いにくいが、膨大な売り上げと利益は半導体が中心だ。また、Intelの長年の牙城であったマイクロプロセッサ業界では、勢いと数量はArmのものだ。

このままではIntelは、ずるずると後退していきそうな雰囲気が漂っているのである。最近はやりの人工知能(AI)などを追いかけていくのもいいが、Intelにできて、Armにできないことがある。そうだ、新しいデバイスをいち早く実用化し業界の構造を塗り替えてしまう、という荒業である。このMESOはそうなり得るか? これができれば、次の30年も安泰だろう。

筆者紹介

Massa POP Izumida

日本では数少ないx86プロセッサのアーキテクト。某米国半導体メーカーで8bitと16bitの、日本のベンチャー企業でx86互換プロセッサの設計に従事する。その後、出版社の半導体事業部などを経て、現在は某半導体メーカーでヘテロジニアス マルチコアプロセッサを中心とした開発を行っている。

「頭脳放談」

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.