Windows 10に潜む、変な日本語:その知識、ホントに正しい? Windowsにまつわる都市伝説(145)

いま日本では、急増する外国人観光客向けにさまざまな言語に対応した案内表示が増えています。その中に「この先の段差に注意」が「この先の格差社会に注意」という意味の変な中国語になっていて話題になっているというニュースを見ました。Windowsは多言語対応をうたっていますが、皆さん、使っていて変な日本語に出会ったことはありませんか。

機械翻訳に頼りすぎの落とし穴

「この先の格差社会に注意」の中国語の誤訳は、機械翻訳が原因であるとニュースでは言っていました。中国語ネイティブな人によるチェックが入れば、ありえないミスです。人によるチェックを行えば、当然のことながら、その分の費用がかかります。機械翻訳の技術に対する過信と、経費削減が招いた結果です。

Microsoftは機械学習技術を用いた「Microsoft Translator」という機械翻訳システムを持っており、その技術は同社のWebサイトのコンテンツ翻訳や、「Bing翻訳」といったサービス、Officeアプリに利用されています。

Microsoftの公式ドキュメント(docs.microsoft.com)は機械翻訳により、いち早く日本語化され、その後、ユーザーからのフィードバックや人による翻訳を経て、正式なコンテンツに差し替えられるようです。機械翻訳の場合、その旨が示されるので、おかしな日本語表現があってもオリジナルの英語で確認できるので、英語のドキュメントを読むのが苦にならない人にはさほど問題にならないでしょう(画面1)。

製品やサービスの公式サイトには、機械翻訳であることが示されないまま、機械翻訳を疑わせる表現を見掛けることがあります。例えば、「Windows 10」の新バージョンがリリースされた直後には、「2018年4月の更新プログラム」「2018年10月の更新プログラム」「2019年5月の更新プログラム」といった表現を目にすることがあります。

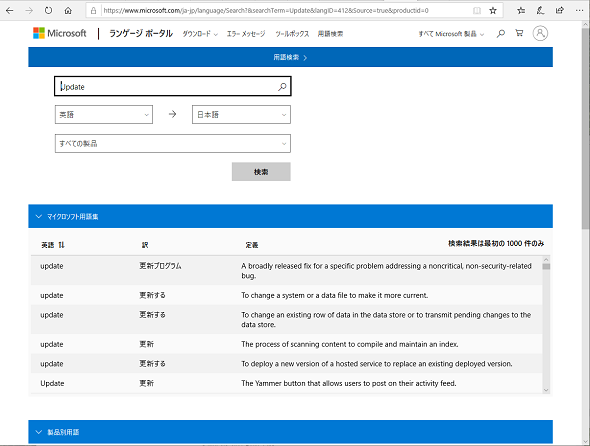

これらはWindows 10 バージョン1803、バージョン1809、バージョン1903の別名である「April 2018 Update」「October 2018 Update」「May 2019 Update」のことであり、多くの場合、しばらくすると正しい表現に訂正されます。これらの誤訳は、Microsoft用語集として「Update」を「更新プログラム」(文脈によっては「更新」や「更新する」)と訳する“決まり”が影響しているものと想像できます。Microsoft用語集は、ランゲージポータルで検索、またはダウンロードできます(画面2)。

- ランゲージポータル(Microsoft)

Windows 10は多言語対応です。オリジナル言語は英語(en-us)ですが、日本語(ja-jp)版を含むローカライズ版が提供される他、「言語パック」の追加により、他の言語に切り替えることも可能です。英語と日本語以外の言語については、筆者は状況を知りませんが、日本語については多くのユーザーにとって、過不足も不自由もなく利用できていると思います。それは、30年以上にわたって日本語版を開発、提供し続けてきた蓄積があるからでしょう。Microsoft用語集はその蓄積です。

しかし、現在のWindows 10は「機械翻訳だけで日本語化されているのでは」と疑いたくなる表現が潜んでいます。そこには、機械翻訳に過去の蓄積が影響している場合もあります。少なくとも問題がある日本語表現は、日本語ネイティブな開発者やテスト担当者が全く介入していないことを示唆しています。筆者が最近見つけた気になる変な日本語表現を3つ紹介しましょう。

新たに追加されたアプリの名前が変

Windows 10 バージョン1903で「タスクマネージャー」を開き、「プロセス」タブを眺めていたところ、「開始」という名前のプロセスを見つけました。Windows 10 バージョン1809以前には存在しなかった新しいプロセスです。英語(en-us)環境ではどのように表示されているのか確認したところ、「Start」となっていました(画面3)。アイコンが示唆するように、「スタートメニュー」に関連するプロセスのようです。プロセスの詳細を見ると、「StartMenuExperienceHost.exe」という実行可能ファイルでした。

画面3 Windows 10 バージョン1903では、バックグラウンドプロセスとして新たに「開始」が追加された。英語(en-us)環境では「Start」。アイコンと英語のプロセス名が示すように、スタートメニュー/スタート画面を制御するプロセスのようだ

「StartMenuExperienceHost.exe」のプロパティをエクスプローラーで確認してみても、ファイルの説明は空っぽでした。「C:\Windows\SystemApps」ディレクトリ下にあるということは、Windows 10 バージョン1903に標準で組み込まれているユニバーサルWindowsプラットフォーム(UWP)アプリです。UWPアプリの情報を確認すると、「Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost」という名前でした(画面4)。

画面4 「StartMenuExperienceHost.exe」は、スタートメニュー/スタート画面を制御するUWPアプリ「Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost」の本体

このUWPアプリにも、似た名前の「Microsoft.Windows.ShellExperienceHost」アプリが存在します。こちらのアプリはWindows 10 バージョン1809以前にも存在します。新たに追加された「Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost」アプリは、Windows 10 バージョン1809以前で「Microsoft.Windows.ShellExperienceHost」アプリが行っていたスタートメニュー/スタート画面の処理を、Windows 10 バージョン1903で別アプリとして分離したもののようです。

Windowsのシェルのホームポジションである「Start」は、日本語版では「スタートメニュー」や「スタート画面」のように「スタート」と表現されてきました。そのため、「Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost」アプリのプロセス名は、「スタート」または「Start」であるべきでしょう。単純に動詞としての「Start」を「開始」と訳したのか、中国語版Windowsの「開始」が日本語版に間違って入り込んだのかは、定かではありません。

その後、この問題は少なくとも2019年8月初めに筆者が気付いたときには既に「スタート」に修正されていました。実は、この記事を書いている途中で「スタート」に修正されていて、最初は「開始」が見間違いだと思いました(スクリーンショットがあるにもかかわらず)。

同じWindows 10のビルドでまだ「開始」のままのものもあったので、Windows 10の累積更新プログラムで修正されたわけではありません。少し追跡してみたところ、Microsoft Store経由で「日本語ローカルエクスペリエンスパック」が更新されると(バージョン18362.9.30以降)、「開始」から「スタート」に修正されるようです。筆者がこの問題を、「フィードバックHub」を通じて報告したところ、1カ月ほどで素早く修正対応されました。

もし、「タスクマネージャー」を開いて「プロセス」タブに「開始」という名前のアプリを見つけた場合は、「Microsoft Store」アプリを開いて、「・・・」→「ダウンロードと更新」を選択し、「日本語ローカルエクスペリエンスパック」アプリを更新してみてください。アプリの更新が完了したら、「タスクマネージャー」を開き直すことで、「プロセス」タブでの名前が「開始」から「スタート」に切り替わるはずです(画面5)。

OOBEのコルタナさんが変

Windows 10 バージョン1803以降、Windows 10をクリーンインストールしたとき、またはプリインストールPCの初回起動時に、OOBE(Out-of-Box Experience)セットアップで「音声モード」(「Cortana Voiceover」とも呼ばれます)が起動するようになりました。

音声モードは、オーディオデバイスが利用可能な場合に開始され、「Cortana(コルタナ)」のたどたどしい発音(突然流ちょうになることもある)でセットアップがガイダンスされます。また、一部のセットアップ作業を音声指示で行うことも可能です。Cortanaのガイダンスが突然始まるのは、多数のPCをセットアップする企業や組織では不適切であるというフィードバックから、Windows 10 バージョン1903からはHomeエディション以外では既定でオフになりました。

Cortanaの音声が突然聞こえてきて、びっくりしてオフにしてしまう人は少なくないはずです。もし機会があったら、最後までオンのまま進めてみてください(セットアップの指示はマウス操作で構いません)。そして、Microsoftアカウントや学校または組織のアカウントではなく、ローカルアカウントを作成するように選択した場合は、途中で意味不明なガイダンスに戸惑うこと間違いありません。

意味不明なガイダンスとは、「このアカウントのセキュリティの質問を作成します」のところで最後の質問の答えを設定する場面で登場する「3番目はチャームです。……」という表現です(画面6)。

日本語版と英語版の両方で、2つ前のページまでさかのぼってガイダンスを比較してみました(画面7)。

セキュリティ質問の1つ目のガイダンスは、普通に翻訳されています。2つ目の「Now for the second one. Same drill.」は、「2つ目の質問を選択してください。同じ要領です。」という考え抜かれた適切な翻訳になっています。そして最後の「3番目はチャームです。」のオリジナル英文は「Third one's a charm.」となっています。

「Charm」は、「魅力」「愛嬌」「色香」「魅惑」「お守り」「呪文」「魔法」「魔力」など、さまざまな意味を持つ名詞です。「三度目の正直」を意味することわざ「Third time's the charm.」もあるようです。Bing翻訳やGoogle翻訳で一連の英文(1つ目の質問の作成から)を日本語に訳してみたところ、どちらも散々な結果でした。インターネットを検索すると「Third one's a charm」をタイトルとした記事が多数見つかります。文字通り「3番目(の何か)の魅力」という意味で使われていることもありますし、特別な意味もなく使われている場合もあります。

OOBEセットアップの「Third one's a charm.」は、セキュリティの質問と答えは、パスワードをリセットするための呪文のようなものなので、直訳の「3つ目の呪文です。」が適切なのではないでしょうか。あるいは、この部分を無視(削除)して訳しても意味は変わりませんし、むしろスッキリします。パスワードのリセットには3つの質問全てに正しく答えることが必須なので、文が似ているからといって「三度目の正直」(最初の2回は失敗しても、3回目は成功)は論外でしょう。

「3番目はチャームです。」と訳されてしまった理由は容易に想像できます。Microsoft用語集にある「charm」の日本語訳は、Windows 8/8.1にあった「チャーム」およびそれに関連する用語(チャームバー、設定チャーム、共有チャーム、デバイスチャーム、検索チャームなど)だけです。Windows 8/8.1の「チャーム」は、魔法のようなUI(ユーザーインタフェース)を目指していたのでしょうが、Windows 10では廃止され、Windows 7以前の「スタート」メニューに似たUIに戻されました。ちなみにWindows 8/8.1の「チャームバー」(画面右側に出現する縦長の操作エリア)の上から3番目はスタートチャームです。

Microsoft Storeのショップは部門/部署別に検索できます

Windows 10の「Microsoft Store」(旧称、Windowsストア)アプリでは、有料/無料のアプリを簡単に入手して、インストールし、使用できます。筆者は有料アプリを購入したことがなく、あまり利用することはないのですが、「Microsoft Store」アプリの検索機能を使って、何か検索してみてください。

Microsoft Storeアプリの検索機能は、絞り込み検索にも対応しているのですが、1つ目の絞り込みオプションは既定で「部門/すべての部署」が対象になっています(画面8)。ドロップダウンリストを展開すると、「アプリ」や「ゲーム」といったカテゴリーで検索対象を絞り込むことができます。

この「部門」と「すべての部署」という表現、何だかおかしいとは思いませんか。英語環境と比較すると、「部門」は「Departments」、「すべての部署」は「All departments」に対応することが分かります。Microsoft用語集では「Department(s)」は「部門」や「部署」の訳がほとんどなので、機械翻訳の影響と思われます。Microsoft Storeサイト(https://www.microsoft.com/ja-jp/search/shop/)は、以前は「部署」となっていましたが、現在は「グループ」に変更されました。もし、Microsoft Storeアプリの方を修正するなら、Microsoft Storeサイトと一貫性があるようになることを願います。

ちなみに、Windows 8.1の「ストア」アプリの場合は「すべてのカテゴリ」、英語環境では「All Categories」となっています。Windows 10向けのMicrosoft Storeで英語表現が変更されたことで、おかしな機械翻訳が入り込んでしまったようです。そして、Microsoft Storeアプリの表現が修正されずに長く放置されていることは、このアプリまたはアプリの検索機能の利用者が少ないからなのでしょうか(ジョークです)。

日本語品質の改善はフィードバックするしかない

日本語版Windowsの開発やテストに日本語ネイティブな人が介在していない疑いがある以上、日本語品質を改善するためにできることは、Microsoftに対して積極的かつ執拗(しつよう)にフィードバックし続けるしかありません。もちろん、「それ(品質改善のためのフィードバック)は私の仕事ではない」と考える人もいるでしょう。それは自由です。ライセンス条項にあるように、“現状有姿のまま(AS IS)”の状態で利用すればよい話です。

Windows 10には「フィードバックHub」というフィードバック専用アプリが組み込まれており、誰でもWindows 10やOfficeアプリ、クラウドサービスに関して不具合や改善、提案をフィードバックすることができます。そのためには、Microsoftアカウントによるサインインが必要です。フィードバックHubはInsiderプログラムのためのものと誤解している人がいるようですが、現在はInsiderプログラムに参加していなくても利用中のWindows 10やアプリ、サービスに関してフィードバックすることが可能です。

日本語ローカライズの問題は「フィードバック」で「これは、テキストの翻訳または表示方法に関する問題です」を選択して、フィードバックを作成すればよいでしょう。「ランゲージコミュニティ」を使用して、将来の製品における翻訳品質を改善するための投票や、特定の文書や画面表示に対する翻訳の改善を要求することもできます(画面9)。

筆者紹介

山市 良(やまいち りょう)

岩手県花巻市在住。Microsoft MVP:Cloud and Datacenter Management(2019-2020)。SIer、IT出版社、中堅企業のシステム管理者を経て、フリーのテクニカルライターに。Microsoft製品、テクノロジーを中心に、IT雑誌、Webサイトへの記事の寄稿、ドキュメント作成、事例取材などを手掛ける。個人ブログは『山市良のえぬなんとかわーるど』。近著は『ITプロフェッショナル向けWindowsトラブル解決 コマンド&テクニック集』(日経BP社)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

次期Windows 10最新動向:リリース秒読みの「19H1」はこう変わる

次期Windows 10最新動向:リリース秒読みの「19H1」はこう変わる

間もなくリリースされるWindows 10の新しい機能アップデート「19H1」。それに実装される新機能をまとめてみた。また、同時に変更となるライフサイクルなどについても解説する。 【新元号発表目前!】Windows 10/Officeの新元号対応どうするどうなる!?

【新元号発表目前!】Windows 10/Officeの新元号対応どうするどうなる!?

新元号への切り替えが2019年5月1日に行われる。Windows OS/Officeでこの新元号に対応するにはどうすればよいのか、注意すべき点はあるのかなどをまとめる。 【Windows 10】できる人は知っているキーボードショートカット

【Windows 10】できる人は知っているキーボードショートカット

Windows 10でキーボードショートカットを使うと、マウスを使うよりも素早い操作が可能だ。ただ、種類も多く、知っていると便利なのに意外と使われていないものも多いようだ。ここでは基本的なキーボードショートカットを紹介する。 Windows 10への移行計画を早急に進めるべき理由

Windows 10への移行計画を早急に進めるべき理由

本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者に向け、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能を解説していきます。第1回目は、「Windows 10に移行すべき理由」を説明します。