コロナ禍で進むSD-WAN導入と企業ネットワークのダウンサイジング:羽ばたけ!ネットワークエンジニア(39)

SD-WANが話題になり始めたのは2015年ごろからだ。最近まで導入事例はほとんど見られなかったものの、コロナ禍で企業ネットワークの状況は一変し、SD-WANの採用が増え始めた。

私事であるが筆者は2021年3月末でNECを退社し、4月から独立して企業ネットワーク関連プロジェクトの支援やコンサルティングの仕事を始めた。3月末にあいさつメールを数百人の方に送ったところ、いただいた返信の中に強く印象に残ったものがあった。大手企業でネットワーク運用を担当しているAさんからのものだ。「昨年のコロナ禍は強烈でしたね。社内のネットワークは使われることなく、それまで補助的であったリモートアクセスのみで業務、事業が継続できたのですから。自分がやってきたことを、一瞬で全否定された気持ちになりました」

銀行や流通業では店舗がネットワークの主役だ。多くの来店客が決済や売り上げの膨大なトラフィックを生むため、ネットワークが必ず利用される。しかし、オフィスワーク主体の企業ではAさんと同じ思いを持った方は多いだろう。

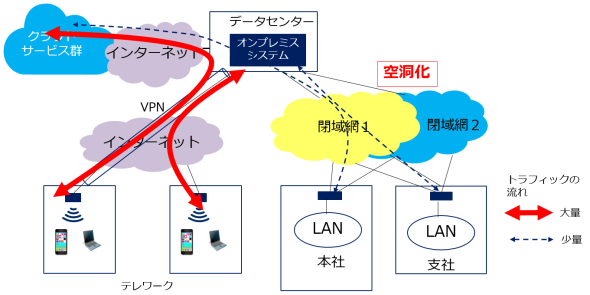

企業ネットワークの空洞化

コロナ禍で在宅勤務主体の勤務形態を続けている企業はいまだに多い。出社率が10%を切るような事業所もある。そのような所では図1のような企業ネットワークの空洞化が起こっている。補助的な存在であったリモートアクセスで大部分のトラフィックが扱われ、企業ネットワーク本体は空洞化してしまった。複数のキャリアの広域イーサネットで二重化するなど、必要な帯域幅の確保と信頼性を保つため構築、運用に注力してきたネットワークが空洞化したのだから、Aさんが挫折を感じるのも無理はない。

2019年11月に筆者は本コラムで「企業ネットワークは『更改』するな、『高度化』せよ!」と書いた。企業ネットワークを根本から作り替えてもメリットは得られない。それよりも現在のネットワークを高度化しよう、と述べたのだ。しかし、コロナ禍が状況を一変させた。空洞化したネットワークを放置していいはずがない。

コロナ禍で生まれた企業ネットワークへの新しい要件は次の通りだ。

- リモートからのセキュアなクラウドサービスへのアクセス

- リモートからイントラネットを介さないインターネット上のサービス(Zoom、Microsoft 365など)への効率的なアクセス

- 高額な費用をかけてきた専用線主体の企業ネットワークのダウンサイジング

- 社内からインターネット上のサービスへのアクセスを効率化し、在宅勤務から社内勤務へのシフトに備える

- トラフィックの変化へのフレキシブルな対応を可能にする

これらの要件を満たす手段としてSD-WANをクラウドセキュリティとセットで導入する事例が増えている。SD-WANが話題になり始めたのは2015年ごろからだ。その後、順調に普及しているとはいえなかったが、コロナ禍が転機となってユーザーが増えつつある。

SD-WANの適用とダウンサイジング

SD-WANは閉域網やインターネット、モバイル網などを仮想的に1つのネットワークとして扱い、柔軟な構成制御やトラフィック制御ができることが大きな特徴だ。

SD-WANの適用イメージを図2に示す。リモートからクラウドサービスへのアクセスは、クラウドセキュリティで厳密にチェックされて、イントラネットを介さずサービスに至る。2面の閉域網で構成されていたイントラネットは、安価な回線を使った閉域網1面+インターネットという構成にして、大幅に回線コストを削減する。

社内でインターネット上のサービスを使う際は各拠点からローカルブレークアウトで直接インターネットに出ていく。今後、社内勤務が増えて拠点のトラフィックが増加した場合は、SD-WANルーターで安価な回線を複数束ねることにより、専用線より低コストで帯域幅を拡張できる。

留意すべきことは何か?

コロナ禍が企業ネットワークに大きな転換点をもたらしているのは間違いない。企業ネットワークの選択肢としてSD-WANが有望であることも間違いないだろう。

しかし、SD-WANをどういう範囲でどう使うのかは、企業のネットワーク環境ごとに異なる。数千店舗が利用する流通業のネットワークとオフィス業務主体の企業とではおのずと適用方法が変わる。企業ごとのネットワーク環境に応じた適用範囲や適用方法の検討が必要だ。

さらにSD-WANとクラウドセキュリティを使って「ダウンサイジング」することにも懸念がある。

回線費用は安くなるだろうが、SD-WANやクラウドセキュリティの料金が高額だからだ。「使ってみたら、費用が元のネットワークの2倍になった」ではダウンサイジングにならない。残念ながら国産のSD-WANやクラウドセキュリティはほとんど存在しない。信頼性が高く、適正な料金の国産サービスがあったらどんなによいかと思うが、ないものは仕方がない。

機能や料金の比較、実績の調査を踏まえて適切なサービス選択を心掛けたい。

筆者紹介

松田次博(まつだ つぐひろ)

情報化研究会(http://www2j.biglobe.ne.jp/~ClearTK/)主宰。情報化研究会は情報通信に携わる人の勉強と交流を目的に1984年4月に発足。

IP電話ブームのきっかけとなった「東京ガス・IP電話」、企業と公衆無線LAN事業者がネットワークをシェアする「ツルハ・モデル」など、最新の技術やアイデアを生かした企業ネットワークの構築に豊富な実績がある。本コラムを加筆再構成した『新視点で設計する 企業ネットワーク高度化教本』(2020年7月、技術評論社刊)、『自分主義 営業とプロマネを楽しむ30のヒント』(2015年、日経BP社刊)はじめ多数の著書がある。

東京大学経済学部卒。NTTデータ(法人システム事業本部ネットワーク企画ビジネスユニット長など歴任、2007年NTTデータ プリンシパルITスペシャリスト認定)、NEC(デジタルネットワーク事業部エグゼクティブエキスパート等)を経て、2021年4月に独立し、大手企業のネットワーク関連プロジェクトの支援、コンサルに従事。新しい企業ネットワークのモデル(事例)作りに貢献することを目標としている。連絡先メールアドレスはtuguhiro@mti.biglobe.ne.jp。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「在宅」ファーストの企業ネットワーク設計、3つのポイントとは?

「在宅」ファーストの企業ネットワーク設計、3つのポイントとは?

新型コロナウイルスの感染予防対策として、在宅勤務が一気に広がった。今や企業のネットワークユーザーは社内ではなく自宅からアクセスしている場合が少なくない。「アフターコロナ」となっても、働き方改革の定着と相まって在宅ファーストは続くだろう。このような状況を前提とした企業ネットワーク設計のポイントについて述べる。 「Microsoft Teams+FMC」で、PCは電話を飲み込んでしまうのか?

「Microsoft Teams+FMC」で、PCは電話を飲み込んでしまうのか?

携帯大手3社はMicrosoft TeamsとFMCを連携させたクラウド電話サービスに注力している。TeamsがあればPBXが不要になり、固定電話機がなくてもPCが電話機代わりになる。今後、PCは電話を飲み込んでしまうのだろうか? Windows Updateで大渋滞のフレッツ網、自衛策は?

Windows Updateで大渋滞のフレッツ網、自衛策は?

2019年8月29日午前、Windows Updateに起因するフレッツ網の輻輳で、企業ネットワークは端末のタイムアウトなど大きな被害に遭った。このような場合、輻輳が収まるのを待ち続ける以外に対策はないのだろうか。