「SREは必要だが、専任の担当者は付けられない」 メタップスがSREに関する意識調査の結果を発表:期待するのは「セキュリティ脆弱診断などの対応」

メタップスは、SREに関する意識調査の結果を発表した。SREの必要性を実感しているにもかかわらず、採用できていない企業が6割。約7割の企業でSRE以外の人員がSRE業務を兼任していた。

メタップスは2022年5月26日、SRE(Site Reliability Engineering)に関する意識調査の結果を発表した。それによると、半数以上の企業がSREの必要性を実感しているにもかかわらず、採用できていないことが分かった。この調査は、Webサービスを提供している企業のCTO(最高技術責任者)、開発責任者、リードエンジニアを対象に実施し、303人から有効回答を得た。

SREといえば「セキュリティ脆弱診断などの対応」をイメージ

SREについて聞くと「詳しく知っている」と回答した人の割合は14.6%、「名前だけ知っている」は31.4%で、約半数がSREを知っていた。そのうち、「(自社に)SREが正社員として在籍している」と回答した割合は34.5%だった。

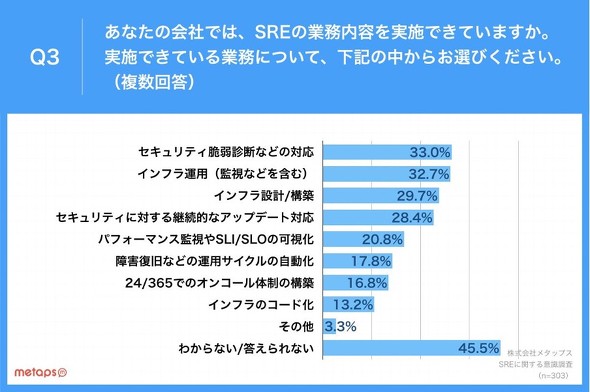

SREが実際に行っている業務について聞くと「分からない/答えられない」を除いて、「セキュリティ脆弱(ぜいじゃく)診断などの対応」と回答した割合が最も高く、33.0%だった(複数回答、以下同)。次いで「インフラ運用(監視などを含む)」が32.7%、「インフラ設計/構築」が29.7%、「セキュリティに対する継続的なアップデート対応」が28.4%、「パフォーマンス監視やSLI(Service Level Indicators)/SLO(Service Level Objectives)の可視化」が20.8%だった。

これに対して、SREに期待する業務について聞くと「セキュリティ脆弱診断などの対応」が最も多く、66.9%(複数回答、以下同)だった。次いで「障害復旧などの運用サイクルの自動化」(62.2%)、「セキュリティに対する継続的なアップデート対応」(60.6%)、「パフォーマンス監視やSLI/SLOの可視化」(54.3%)、「24時間365日でのオンコール体制の構築」(43.3%)との回答が多かった。

約7割が「システム担当者がSREを兼任」

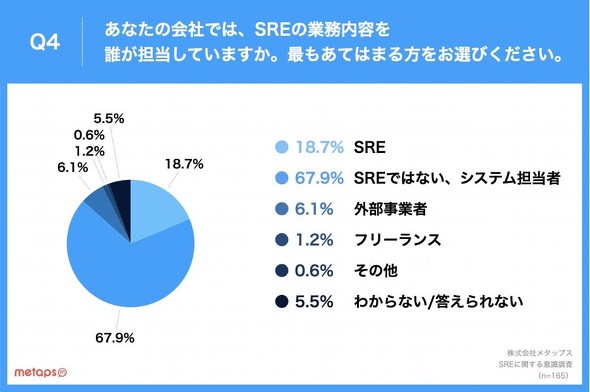

SREを必要としている割合は多いが、専任のSRE担当者がいる企業は少ないようだ。自社でSREを「かなり必要としている」と回答した割合は22.3%、「やや必要としている」は45.3%だった。SREの業務内容を「SREが担当している」企業の割合はわずか18.7%。「SREではないシステム担当者」は67.9%、「外部事業者」は6.1%、「フリーランス」は1.2%だった。

自社でSREの採用を考えたことがあるかどうかを聞くと「かなりある」と回答した割合は15.6%、「ややある」は44.4%で、6割の企業ではSREの採用を検討していた。だが、それでもSREがいない企業はある。その理由を聞くと「転職市場にSRE人材が少ない」(73.1%。複数回答、以下同)、「採用コストが高い」(46.2%)、「システム担当者や外注でまかなえている」(34.6%)などが挙がった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

SREのプラクティス実践につなげられるサービスレベル管理機能、New Relicが無償で提供

SREのプラクティス実践につなげられるサービスレベル管理機能、New Relicが無償で提供

New Relicは、SREの実践で重要なSLI、SLOを容易に設定し、エラーバジェットをモニターすることで開発・運用における攻めと守りのバランスをとれるようにするサービスレベル管理機能の提供を開始した。ユーザーに無償で提供する。 「あけおめLINE」による過負荷障害をどう防ぐ? LINE SREが語る“安定稼働”の裏側

「あけおめLINE」による過負荷障害をどう防ぐ? LINE SREが語る“安定稼働”の裏側

2022年3月12日、大規模サービスを展開する国内IT企業6社が「6社合同SRE勉強会」をオンラインで開催した。LINEでSREを務める加藤俊弥氏は大量アクセスが発生する「元日」に過負荷による障害を起こさないため、SREとして取り組んだ「準備」「検知」「対処」を紹介した。 モノづくり企業、デンソーが作ったSRE課の役割、「目標はこの部署が不要になること」

モノづくり企業、デンソーが作ったSRE課の役割、「目標はこの部署が不要になること」

結局、「SRE」とは何を意味するのだろうか。誰が何をどう、どこまでやることなのか。モノづくり企業、デンソーがデジタルトランスフォーメーションの過程で実践を通じてつかんだ意味とは。そしてなぜ、「将来、SREチームは不要になることが望ましい」のか。