クラウド大普及時代を支えるデータセンター最新事情:Inside-Out

普段、意識することはないものの、情報化社会の縁の下の力持ちで、IT革命の陰の立役者ともいえるデータセンター。本稿では、大規模でありながら高い省エネ性能を誇る「ハイパースケールデータセンター」や 脱炭素社会の実現に向けて IIJが注力している「カーボンニュートラルデータセンターリファレンスモデル」など、変貌しながら進化し続けるデータセンターの現在の状況を解説する。

本記事は、株式会社インターネットイニシアティブの許可をいただき、「IIJ.news Vol.170」の「進化するデータセンター “大事だけど目に見えないもの”今、データセンターが熱い!/データセンターの新たな可能性 〜Beyond Carbon Neutrality」(2022年6月号)を転載したものです。そのため、用字用語の統一ルールなどが、@ITのものと異なります。ご了承ください。

執筆者プロフィール

久保 力

IIJ 基盤エンジニアリング本部 基盤サービス部長

2008年にIIJに入社。データセンター事業を統括し、松江DCP、白井DCCを構築。早期のカーボンニュートラル実現を目指す。

堤 優介

IIJ基盤エンジニアリング本部基盤技術部データセンター基盤技術課長

2015年にIIJに入社。自社データセンターの設計構築・技術開発を担当。国内外でのDC構築や技術実証を経験し、現在は、省CO2化の促進が期待されるデータセンターにおけるエネルギー制御にかかる実証や省エネの推進に取り組んでいる。

■記事内目次

“大事だけど目に見えないもの”今、データセンターが熱い!

今日の社会においてデータセンターの重要性を疑う向きはないと思われるが、さまざまな需要に応じて刻々と変化しているその実態やトレンドを把握している方は少ないのではないだろうか。

そこで本稿では、「ハイパースケールシフト」、「再エネシフト」、「エッジコンピューティング市場」といったキーワードを絡めながら、データセンターの最新事情を解説する。

目に見えない3つのトレンド

データセンター(以下、DC)という言葉は、新聞などでよく見かけるようになりましたが、実際に見たり行ったことのある人は、思ったより少ないのではないでしょうか。クラウドの普及にともない、企業向けの個別システムをDCで構築することが減ったため、IT業界人でさえ、場所としてのDCを意識する機会は減っています。一般の方にとっては、クラウドにあるサーバなどの機器以上に、縁遠いものになっていると思われます。

しかし、その重要性は年々増しています。個人の生活にスマートフォンが浸透し、銀行決済から音楽・動画・漫画配信などのエンターテインメントまで、インターネットを介したありとあらゆるサービスが利用されるようになりましたが、それらを実現するシステムはDCにあります。ビジネスにおいても、かつて自社のサーバー室(オンプレ)にあった企業の情報システムのクラウド利用が当たり前になりつつあり、そのクラウドサービスを支えるIT基盤はDCにあります。

DC自体は1990年代以前から日本にも存在していましたが、近年、インターネット経由のサービスが広く普及したことや社会環境の変化により、そのかたちは大きく変わりつつあります。「大事なものは目に見えない」と『星の王子さま』でキツネは言いましたが、DCは今、利用者が気づかない3つのトレンドのなかにあります。

1)ハイパースケールシフト

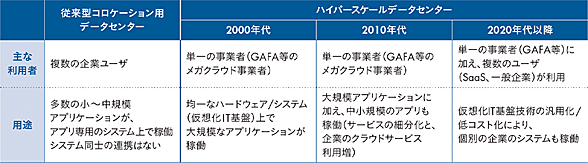

トレンドの1つ目は「ハイパースケールシフト」です。クラウドサービスを支えているのは、従来型DCではなく、ハイパースケールデータセンター(以下、HSDC)であり、今、DCのハイパースケールシフトが起こっています。では、従来型DCとHSDCの違いは何でしょうか?

HSDCの規模は、5000サーバ・10000sf(1000m2)以上と言われていますが、単に規模が大きいというだけではありません。サービス提供に必要な大量のIT機器を、消費電力を抑え、効率良く1ラックに高密度で実装できる電力設備・空調設備を備えており、サービス規模の拡張に合わせてIT機器の台数を増やし、処理能力を上げるスケールアウトが可能という特徴を持っています。

HSDCは当初、GAFAに代表されるメガクラウド事業者が単一のアプリケーション(Google の検索エンジンなど)を動かす際、大量のサーバを設置するために最適化されたものでしたが、現在は複数のアプリケーションを動かしたり、GAFAより規模の小さい SaaS 事業者なども使い始めています(表1)。今後は、エンタープライズ顧客がプライベートクラウド用に用いる需要も拡大すると考えられます。

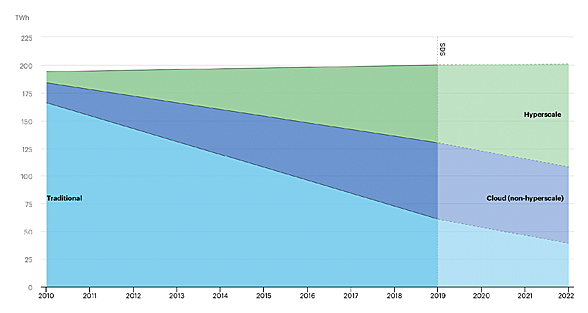

クラウドサービスの普及にともない、HSDCが世界的に増加するなか、世界中のDCが消費する電力が2030年までに全世界の電力消費の51パーセントに達すると言われ、DCの消費電力の増加が地球環境に深刻な影響をおよぼすと問題視されてきました。しかし2020年、米ローレンス・バークレー国立研究所などの共同調査により、2010〜18年にかけてDCの処理容量が約6倍に増えているのに対し、消費電力の伸びは、世界全体の1パーセントに相当する約194テラワット(2010年)から、約205テラワット(2018年)と、6パーセントの増加にとどまっていることが報告されました。

図1は、DCを「Traditional(従来型コロケーション)」、「Cloud(non-Hyperscale)」、「Hyperscale」の3種類に分けて、それぞれの消費電力の推移を示したものです。「Hyperscale」の比率が2010年に比べて、2018年には3割近く伸びていますが、少ない消費電力で多くの処理が可能なHSDCの普及により、DC全体の消費電力の増加が抑えられていることがわかります。

図1 全世界の DC の電力消費量

出典:IEA(International Energy Agency:国際エネルギー機関)

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-data-centre-energy-demand-by-data-centre-type-2010-2022

HSDCは、サーバ当たりの初期投資や電気料金を含む運用コストを低減するというビジネス合理性にもとづいて設計・構築・運用されていますが、結果的に高い省エネ性能を持ち、環境への負荷低減にも貢献していると言えるのです。

2)再エネシフト

2つ目のトレンドは「再エネシフト」です。HSDCの普及により電力消費の増加は抑えることができるようになりましたが、データ量は引き続き増大しており、消費電力自体が増えていくことに変わりはありません。そこで、温室効果ガスを出さない再生可能エネルギー由来電力へのシフトが加速しています。

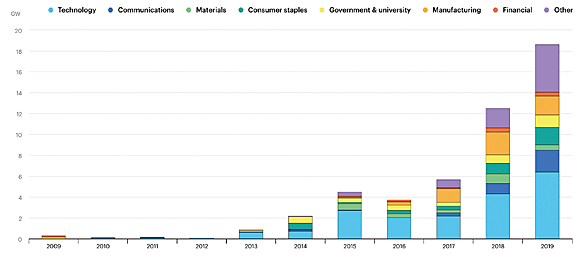

図2は、全世界の再生可能エネルギーを発電事業者から直接購入するPPA(Power Purchase Agreement)にもとづく電力調達量を示していますが、他業界に比べてIT業界が大きな割合を占めていることがわかります。

図2 全世界の業種別 PPA 電力量

出典:IEA

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-ppa-volumes-by-sector-2009-2019

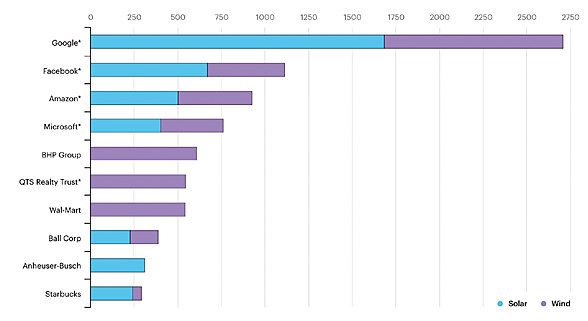

図3は、個別企業の再エネ電力の調達量を示したもので、10社のうち5社(Google、Facebook、Amazon、Microsoft、QTS)がDCオペレータです。再エネの利用はIR的な効果はもちろんありますが、グローバルでは風力や太陽光による再エネの発電コストが従来型の化石燃料による発電コストより下がっているため、大量の電力を定常的に消費し続けるDCオペレータにとって再エネシフトも経済合理性のもとに進められていると言えます。

図3 全世界の再エネ電力購入企業

出典:IEA

https://www.iea.org/commentaries/data-centres-and-energy-from-global-headlines-to-local-headaches

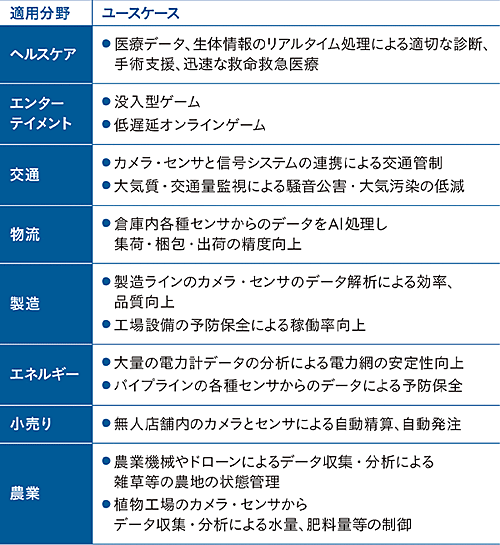

3)エッジコンピューティング市場の創出

3つ目のトレンドは「エッジコンピューティング市場の創出」です。コンピューティングシステムは集中と分散を繰り返すという説がありますが、クラウドとハイパースケールが集中ならば、エッジコンピューティングは分散になります。ただ、IoT による端末の多様化や5Gによるローカルアクセスの高速化にともなって低遅延のアプリケーション市場が拡大することで、全てがハイパースケールシフトするというわけではなく、共存していくと考えられます。

エッジコンピューティングは、何年も前から市場の拡大が予測されてきましたが、適用分野が広いこともあってキラーコンテンツと言えるものはまだ出ていないものの、静かな広がりを見せています(表2)。Google、AWS、Microsoft もクラウドのエッジソリューションを出し、通信キャリアと協業しながら新たなニーズを探っています。

トレンドの先にあるものIIJの事業戦略

ハイパースケールシフト

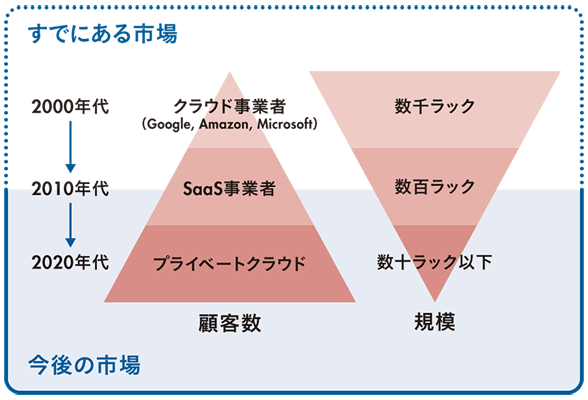

日本でもハイパースケールシフトはまさに進行しています。これまで国内DCは、通信事業者や SIer が建設してきましたが、近年はその様相が一変し、表3のように多くのDCが建設されつつあり、外資系企業を中心に1000億円規模を前提とした不動産投資としてのビジネススキームが多く見られるようになりました。

IIJもハイパースケールシフトへの対応として2018年、千葉県白井市の40000m2の敷地に50MW受電可能で、IXや他のDCとの接続が容易なネットワークのハブを目指して、「白井データセンターキャンパス」を構築しました。

そして、2023年4月に2期棟を運用開始する予定で、図4にあるように、クラウド事業者に加え、今後、市場の拡大が見込まれる SaaS事業者や企業のプライベートクラウドをターゲットに営業活動を行ない、それらの需要を見極めながら3期棟以降を拡張していく計画です。

再エネシフト

国際的な目標であるカーボンニュートラルを達成するうえで、再エネの利用率を高めることは欠かせません。IIJは、自ら定義した「カーボンニュートラルデータセンターリファレンスモデル」にもとづいて技術実証を進めながら、DCの構築・運営を行なっていきます(詳細は「データセンターの新たな可能性」参照)。具体的には、非化石証書で早期に自社DCの再エネの利用率100パーセントを達成し、それと平行して、オンサイト太陽光発電やオフサイトからの再エネ電力の比率を高めていきます。

エッジコンピューティング市場

エッジコンピューティング市場は、IoT、AI、5Gの普及で大きく拡大しようとしています。IIJでは、ファシリティ(ラック・空調・電源)、ネットワーク、サーバ、ストレージ、アプリケーションなどが一体となったエッジデータセンターソリューションを実現するために2021年、「DX edge」をリリースしました。これをベースにパートナー企業との実証や先進的なお客さまへの提供を通じてユースケースを確立し、市場を開拓していきます。

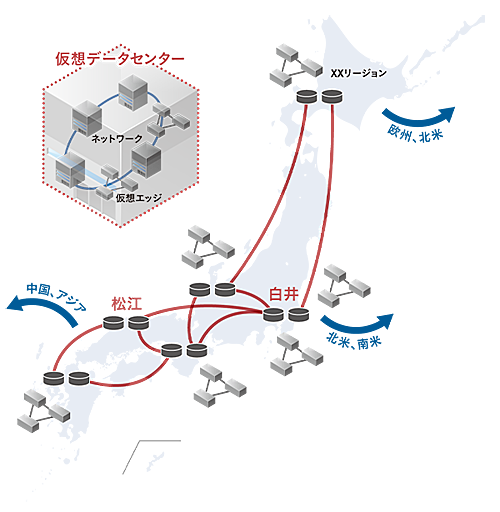

ハイパーデジタルコンプレックス

IIJは国内外で進むこれら三つのトレンドに対応することにより、高速・広帯域ネットワークで接続された複数のHSDCとエッジモジュールを全国に分散配置して、再エネを利用でき、高いレジリエンスでさまざまな需要に対応可能なサービス基盤として「ハイパーデジタルコンプレックス」(図5)の実現を目指しています。

将来、ハイパーデジタルコンプレックスが実用化しても、利用者がデータセンターを意識することはこれまで通り少ないかもしれません。しかし"大事だけど目に見えないもの"として、データセンターはかたちを変えながら利用され続けていくのです。

データセンターの新たな可能性 〜Beyond Carbon Neutrality

IIJ のデータセンターは、従来から高いエネルギー効率を誇ってきたが、カーボンニュートラルの実現など昨今の社会情勢を鑑み、一歩先を行く DC 像を描いている。

ここでは、そうした構想の一端として「カーボンニュートラルデータセンターリファレンスモデル」を紹介する。

データセンターのエネルギー利用の効率化

気候変動問題に関する国際的な枠組み「パリ協定」の目標でもある「温室効果ガスの排出量をゼロにするカーボンニュートラルを2050年までに達成する」ことを世界の120以上の国・地域が表明しています。日本政府も2020年に「2050年のカーボンニュートラル」を宣言し、同年公表したグリーン成長戦略において幅広い産業分野で目標が設定され、データセンター(以下、DC)には次の目標が掲げられました。

- 2030年時点で全ての新設DCを30パーセント省エネ化、DCの使用電力の一部を再エネ化する。

- 2040年までにDCのカーボンニュートラルを目指す。

国内のDCやネットワーク機器の消費電力量は、2017年時点では国内の消費電力の4パーセントを占めていましたが、このまま省エネ化が進まない場合、2030年には10パーセント以上になると指摘されています*1。

*1資源エネルギー庁「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた検討」(令和3年1月27日)

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/036/036_005.pdf?_fsi=NMHlmNbl

デジタルインフラであるDCの利用推進は社会全体での省エネに資するものですが、市場規模が拡大するなか、そのインフラとなるDC自体のエネルギー利用の効率化が課題となっており、対応が求められています。

高いエネルギー効率を誇るIIJのデータセンター

IIJではITサービスを提供する事業者として、これまでも環境性能に優れたDCの構築・運用を進めてきました。

松江データセンターパーク(以下、松江DCP)は、IIJが長年のDC運用で培ったノウハウをもとに開発したコンテナ型ITモジュール「IZmo(イズモ)」を導入し、日本初の外気冷却方式モジュール型の商用DCとして2011年に開設しました。

松江DCPでは、IT機器への給電における変圧時の損失や送電電流を低減する三相四線式の配電方式を国内に先駆けて採用しました。これは100V電圧で稼働するIT・ネットワーク機器の少ない海外で採用されていたもので、当時は対応するメーカが少なく苦労しましたが、今ではこの三相四線式のメリットが認識され、国内でも採用するDCが増えてきました。

2019年に開設した白井データセンターキャンパス(以下、白井DCC)では、外気冷却空調に加え、AIによる空調制御など最新の省エネ技術の実証を行なっています。業界では先進的な取り組みとして、リチウムイオン蓄電池の充放電を活用し、外気冷却空調の省エネ性に関する課題であった夏季のピーク電力を低減することで使用電力の平準化を実現しました。

DCの電力使用効率を表す指標にPUE*2があり、PUE1・0に近いほど高効率になりますが、松江DCPはPUE1・2台で運用し、白井DCCの設計値もPUE1・2台としています。

*2データセンター全体の消費電力を、サーバなどの IT 機器の消費電力で除した値。冷却用の空調の電力などが膨らむほど、数字が大きくなる。

エネルギーの使用の合理化などに関する法律(省エネ法)では、2022年(令和四年)度よりベンチマーク制度の対象業種にDCが追加され、対象事業者にはこのPUEの報告が義務化されます*3。同法で目指すべきベンチマーク目標は「PUE1・4以下」とされており、松江DCP・白井DCCともに非常に高いエネルギー効率を誇っています。

*3経済産業省「ベンチマーク制度の見直しに関する報告書」(令和4年3月24日)

https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220324001/20220324001.html

カーボンニュートラルの実現に向けて

政府の目標にも掲げられたカーボンニュートラルの実現に向けては、これらの「省エネ化」に加え、CO2を排出しない電力を使う「再エネ化」が必要となります。PUEをいくら下げても、その電力がクリーンであるか否かが今後、重要な評価項目になってくるでしょう。

IIJでも「再エネ化」の取り組みを進めており、松江DCPでは電力会社の電力に環境価値証書を付加する実質再生可能エネルギー由来の電力を2022年2月より導入しました。また、松江DCP・白井DCCともにオンサイト型の太陽光発電設備を設置する計画です。

なお、環境価値付きの電力は通常の電力よりも割高で中長期的な価格保証がむずかしく、オンサイト型の発電設備から得られる電力はDC全体に対し小さい(数パーセント)といった課題があります。再生可能エネルギーの発電コストは年々下がっていることもあり、発電所から電力を直接購入することや発電所自体を保有することが次のステップになると考えられますが、用地確保を含め時間がかかることから長いスパンで検討していくのが現実的です。

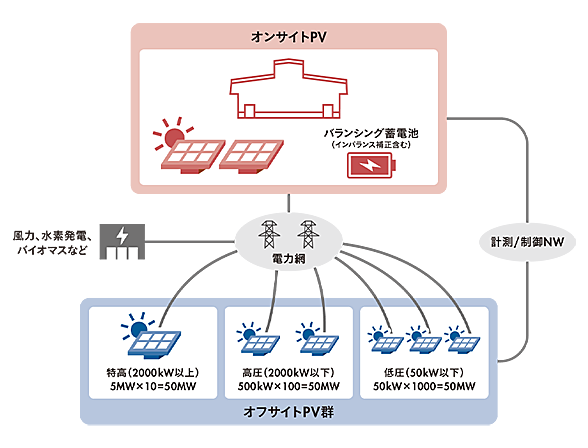

また、カーボンニュートラルの実現には、電力を供給する発電設備とそれを消費するDCが有機的に結合した新しいモデルの創出が求められます。IIJでは、複数の発電所群、蓄電設備、需給制御などを組み合わせた「カーボンニュートラルデータセンターリファレンスモデル」(上図参照)を考案し、ビジネス・技術の両面から実証および社外パートナーとの協力を進めながら、自社DCの改修・新築に適用していく予定です。

DCは、重要な社会インフラとして高い信頼性を確保するため、BCP対策として発電設備や蓄電池設備を持ち、高度な電力システムを備えています。再エネ発電量の増加にともなう安定性確保やピーク時間帯の電力供給逼迫といった電力インフラの課題が出てくるなか、IoT やモバイルなどを含むインターネット技術を活用しながらDCを大容量のエネルギーリソースとして使用することは、社会全体のカーボンニュートラル化の推進にも寄与するものであり、今後はそのような役割も担っていくべきだと考えています。IIJでは、データだけでなく、電力を貯める場所としての機能を持つDCの新たな可能性についても検討を続けていきます。

参考:「Internet Infrastructure Review(IIR) vol.53」(2021年12月24日発行)カーボンニュートラルに向けたデータセンターの取り組み

https://www.iij.ad.jp/dev/report/iir/053/03.html

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.