「『GitHub Copilot』は人を置き換えるのではなく、支援する存在」 GitHubが説明:「利用者のコーディング速度は55%向上」

生成AIの用途として、与えられたプロンプトに応じてソースコードを生成したり補完したりするAIコードアシスタントに注目が集まっている。GitHubは記者説明会を開き、日本のAIプロジェクトへの貢献状況や、「GitHub Copilot」の現状、グローバルでのAI法規制を巡る同社の貢献を説明した。

生成AI(人工知能)の用途として、与えられたプロンプトに応じてソースコードを生成したり補完したりするAIコードアシスタントに注目が集まっている。GitHubは2024年5月中旬に開いた記者説明会で、同社のAIコードアシスタントである「GitHub Copilot」の現状やAI法規制を巡る同社の貢献を説明した。

登壇したのは、GitHub Japanの日本・韓国エンタープライズ担当シニアディレクターである角田賢治氏、GitHub COO(Chief Operating Officer:最高執行責任者)であるカイル・デイグル(Kyle Daigle)氏、そして同CLO(Chief Legal Officer:最高法務責任者)のシェリー・マッキンリー(Shelley McKinley)氏の3人だ。

まず角田氏が、日本市場でのGitHubの利用状況について説明した。現在、300万人を超える開発者がGitHub上で活動しており、GitHubコミュニティーは2023年と比べて31%増加している。AIプロジェクトへの日本の参加者の貢献度は世界第3位だという。

GitHubは、AI技術を活用することで生産性向上、開発者の満足度向上、各企業のイノベーションの加速、セキュアな製品のリリースなどを支援している。角田氏は「GitHubプラットフォームにより、開発体制は新たな時代に突入し、企業は圧倒的な生産性の高さを実感している。GitHub Japanおよび各国のチームは、日本の企業とともに変革を推進し、日本経済の変革に貢献し続けたいと考えている」と語った。

AI導入の目的は人の置き換えでなく、人の苦労を創造性に置き換えること

続いてデイグル氏が、AIアシスタントである「GitHub Copilot」の現状を説明した。同ツールの登場から1年が経過し、利用者のコーディング速度は55%向上しているという。

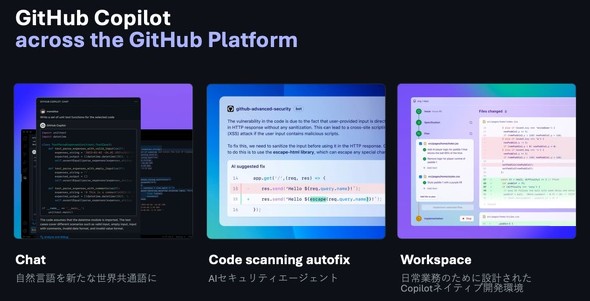

GitHub Copilotシリーズの機能はGitHubプラットフォーム全体に展開されており、自然言語でコーディングできる「GitHub Copilot Chat」、コードの脆弱(ぜいじゃく)性を迅速に見つけて修正できる「Code Scanning autofix」、そしてアイデアからコーディング、ソフトウェア開発までを実現できる「GitHub Copilot Workspace」など、ユースケースも広がっている。

デイグル氏は、AI導入の成功事例として、GitHub社内のIT部門への支援を説明した。

GitHubのIT部門では四半期ごとに約5000件の従業員からの問い合わせを受けており、同じ質問に何度も答えることが課題となっていた。この問題を解決するために、AIbotを導入し、30%の問い合わせ対応を代替した。これにより、IT部門のメンバーは1人当たり週に3時間以上の時間を生み出し、その時間は創造的な取り組みに投入されている。

デイグル氏は「AIへの期待に対するよくある誤解は、人の創造性や共感を持つことだが、AI導入の目的は人の置き換えではない。コンピュータが得意とする反復的な作業を任せ、人が創造的な仕事に集中できるようにすることだ」と強調した。

またデイグル氏は、経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」で提唱された「2025年の崖」に言及し、AIを活用することで労働者の問題を解決できる可能性を述べた。

GitHub Copilotは、COBOLのようなレガシーメインフレームのコードベース全体を解釈し、モダナイゼーションに必要なコードと手作業の最大80%を実行可能だという。コードの保守、新機能の追加、コードの移行と同時にスキル向上も期待できる他、カスタマーサポートなど開発者ではない従業員もGitHub Copilotを使って問題解決や業務効率化ができるとした。

デイグル氏は「AIの導入により、私たちは仕事の方法だけでなく、人としての創造性を変革できる。日本においては、現役世代と退職間近のメンバーが協力して2025年の崖に対処できるだろう」と述べた。

AI規制が焦点に、GitHubの取り組み

最後に登壇したマッキンリー氏は、法務だけでなく、アクセシビリティー、テクノロジーの社会的影響、プラットフォームの信頼性や安全性にも取り組んでいる。同氏は、日本が「広島AIプロセス」(2023年のG7広島サミットで立ち上がったAIの国際ルールづくりに関する枠組み)を通じて、AIガバナンスの分野で重要なリーダーシップを発揮していることを評価し、AIに対する規制に関する自身の活動の成果や、日本がリーダーシップを発揮できる領域を説明した。

AI規制の話題は主に次の3つに集中している。

1つ目は「システム」だ。EU(欧州連合)のAI規制法案は、医療システムなど重要な決定を担うシステムの安全性と透明性を確保することに重点を置いている。2つ目は「モデル」だ。広島AIプロセスは、AIアプリケーションを駆動するエンジンの核心部分であるモデルレベルでの責任ある行動に焦点を当てている。3つ目は「社会的レジリエンス」だ。AIがもたらす機会や混乱に対して社会が持続し、適応し、繁栄する能力を指す。米国では、バイデン大統領の行政命令により、連邦政府全体の能力を構築し、社会的レジリエンスを向上させる措置が必要だと示されている。

マッキンリー氏は、このような背景の中でGitHubが「AI規制の未来を形作る上で独自の役割を果たすことができる」という考えを述べた。同社がユーザーに使用されるAIツールを提供する企業でありながら、1億人以上の開発者が関わるオープンソースコミュニティーの本拠地だからだという。

GitHubは、AI規制に関して政府機関と協力しながら民間セクターの要望を取り入れてきた。EUのAI規制法案にはオープンソースに利益をもたらす条項が追加された。また、バイデン政権への協力を継続し、特にサイバーセキュリティ面での行政命令の実施を支援している。

日本のリーダーシップについてマッキンリー氏は「日本政府が推進する広島AIプロセスの方針は、EUのリスクベースのアプローチと一致しており、AIシステムレベルでの重要な意思決定におけるAIの利用に焦点を当てながら、モデルのリスクも考慮している。このようなグローバルな整合性と協力体制は極めて重要だ。これにより、AI開発者は明確で一貫した規制の下で活動でき、大企業から小規模の企業まで、AIエコシステムに参入できるようになる」と語った。

AIが「日本語でのシステム開発」を支援?

マッキンリー氏は、将来的にコンピュータプログラムを作成するための最も一般的な言語は、JavaやPythonではなく、英語、フランス語、スペイン語、あるいは日本語になると予測する。そのためにも、オープンソース開発者が引き続き協力し、革新できるようにする政策が重要だと強調した。

マッキンリー氏は最後にGitHub Copilotの名称について「Copilot(副操縦士)であり、自動操縦ではない。AIは人の創意工夫を置き換えるためではなく、支援するために存在する。Copilotがいることで、現在デジタルの未来に関わっていない人々も力を得ることができる。これがテクノロジーの可能性の一つだ」と述べた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

開発者の76%がコード生成AIを利用 最も利用されているのは「ChatGPT」、最も満足度が高いのは?

開発者の76%がコード生成AIを利用 最も利用されているのは「ChatGPT」、最も満足度が高いのは?

Stack Overflowは、開発者がどのコード生成AIを利用しているか、不十分と感じるのはどのような点かを調査した。開発者の76%がコード生成AIを活用しており、高い満足度を持つことが明らかになった。 GitHub Copilotの能力を最大限に引き出すためのヒントとは GitHubが紹介

GitHub Copilotの能力を最大限に引き出すためのヒントとは GitHubが紹介

GitHub Copilotのコード補完機能を最大限活用するためには、できるだけ多くのコンテキストを提供する必要がある。本稿ではテキストエディタでより多くのコンテキストを提供するためのヒントを紹介する。 GitHubが「GitHub Copilot」開発で得た教訓、LLMアプリケーション開発のベストプラクティスとは

GitHubが「GitHub Copilot」開発で得た教訓、LLMアプリケーション開発のベストプラクティスとは

GitHubは、「GitHub Copilot」の開発から公開における同社の経験を振り返り、個人と企業の両方に大きな価値を提供するLLM(大規模言語モデル)アプリケーションの開発に役立つ教訓として紹介した。