AIは「作る」から「使う」へ New Relicが考える「企業が効果的に生成AIを使う方法」:Cloud Operator Days Tokyo 2024セッションレポート

生成AI(人工知能)がさまざまな業界で普及が進んでおり、今では企業のビジネスを成長させる上で無視できない存在になっている。ただ、その進化のスピードは速く、どのように活用していけばよいのか迷う企業も多いだろう。本稿では「Cloud Operator Days Tokyo 2024」のセミナーを基に、急激に進化する生成AIと企業の関わり方について解説する。

現在は生成AIブームの真っただ中にある。AIに関する“ブーム”はこれまでも何度か起きていたが、今回の“生成AIの波”は明らかにこれまでとは様子が異なっている。生成AIは応用範囲が広く、コーディング、画像生成、音声合成などさまざまな分野で、しかも比較的簡単に利用できる。これは以前のAIにはなかった特徴だ。

ただ良いことばかりではない。活用の幅が広いということは無数にある活用方法の中から自社に最適なものを探さなければならないということだ。進化のスピードも速く、関連するサービス、新しい技術が次々と登場する中、「それらを追い掛けるだけで精いっぱい」という企業は多いだろう。

この急激に進化する生成AIと企業はどう向き合うべきか。本稿では「Cloud Operator Days Tokyo 2024」のセッションから、そのヒントを探る。

AIは「作る」から「使う」へ

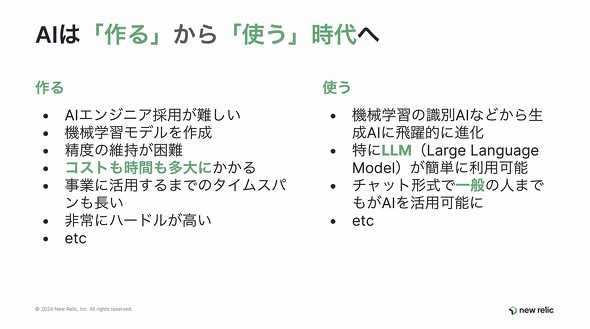

New Relicの清水 毅氏は「企業が付き合う生成AI『使う・組み込む・作る』3つの戦略」というテーマで企業が生成AIを有効活用する上で留意すべきポイントについて説明する。清水氏は急速に生成AIの活用が進んでいる状況を「AIは『作る』時代から『使う』時代へと移った」と表現する。

「生成AI登場前のAIは、特定の問題領域を解くために機械学習の専門家が専用のAIモデルを開発するのが一般的でした。モデル開発のスキルを持つAIエンジニアは極めて希少な存在で確保が難しく、また開発したAIモデルの精度を維持するためのチューニングにも多大な労力を要するなど、AIは一般の人々にとって極めてハードルが高いものでした。しかし生成AIの登場で、こうした状況は一変しました」

「ChatGPT」をはじめとする生成AIは、専門スキルを持たない一般ユーザーであっても、日常のコミュニケーションで用いる自然言語を使ったチャット形式で手軽に利用できる。これによって、いわゆる「AIの民主化」が実現し、個人にとっても組織にとってもAIは一気に身近な存在になったと清水氏は語る。

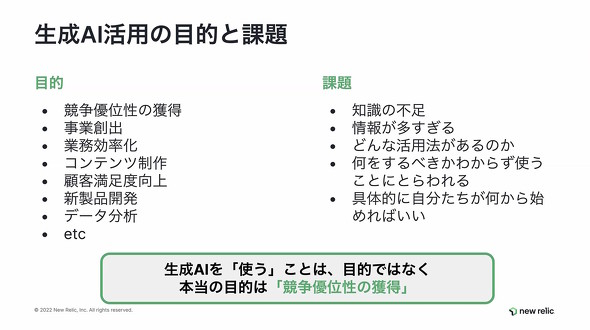

ビジネスシーンにおいても既に、生成AIをさまざまな業務に適用して作業を効率化する試みが始まっている。しかし清水氏は、生成AIは単なる業務効率化にとどまらず、「企業価値を一気に高めて競争優位性を確保するための手段」として用いられるようになるだろうと予想している。

「生成AIに限らず、デジタル活用によって現在企業が成し遂げようとしているのは、ビジネスそのもののデジタル化です。従って生成AI活用の次のステップも、デジタルビジネスへの生成AIの組み込みと、それによる競争優位性の確保になるはずです。この流れに乗り遅れてしまうと、デジタル技術による自社の差別化を図ることができず、ひいてはグローバル市場での生き残りも危うくなるかもしれません」

一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が2023年12月に発表した「生成AI市場の世界需要額見通し」によれば、2023年から2030年にかけて、生成AI市場の需要額は年平均53.3%という急速な成長が見込まれている。しかもこの新規需要の大半は、生成AIモデルそのものの需要ではなく、生成AIの機能を何らかの形で活用する「生成AI関連アプリケーション」の需要で占められている。

つまり、これからは単に出来合いの生成AIモデルを外部から利用するだけではなく、自社のアプリケーションの中に生成AIの機能を取り込むことで、デジタルビジネスの中枢にAIを位置付ける企業が増えるということだ。さらには外部のAIを取り込むだけにとどまらず、自社ニーズに最適化した生成AIを独自に開発する企業も徐々に増えてくると清水氏は予測している。

ただ、生成AIに限らずデジタル技術の導入においては「目的と手段が逆転してしまう」というリスクが付き物だ。清水氏も「生成AIを使うことは目的ではなく手段であり、本来の目的はあくまでも『自社の競争優位性の獲得』である点を決して忘れてはなりません」と念を押す。

生成AIを「使う」「組み込む」「作る」ために超えるべきハードル

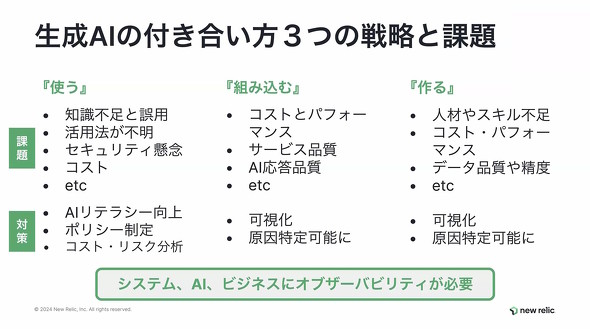

このように、ビジネスにおける生成AIの活用は現在「使う」のフェーズにあるが、今後はさらに「組み込む」「作る」のフェーズに重きが置かれるようになっていくだろうと清水氏は述べている。

「生成AIの用途として現在最も注目を集めているのが『使う』で、AIアシスタントのような機能を活用して日々の業務を効率化する、ソースコードを自動生成する機能を活用してシステム開発の生産性を向上させる、AIでシステム運用を自動化する『AIOps』を実現するなどのユースケースが既に実用化しています」

ただし、こうした取り組みも決してうまくいっているケースばかりではなく、むしろ知識やスキル、セキュリティ関連の課題、コストの壁などに阻まれてなかなか成果が上がらないケースもある。

同氏は「これから重要になってくるのは、むしろ生成AIを『組み込む』ための取り組みです。例えば既存システムや新規開発システム、新サービスなどに生成AIの機能を組み込むことによって、他社との差別化を図ることがますます重要になってきます」と力説する。

もちろんこうした取り組みにも課題はある。始めてみたはいいものの、コストやパフォーマンス、サービス品質、AIの応答品質などの点でさまざまな課題が噴出することが常で、現時点で成果を上げている企業は極めて少ないという。

さらに生成AIを「作る」取り組みとなると、ますますハードルは高くなる。一般的には「より自社のニーズに最適化した生成AIを開発したい」「研究開発目的で独自の生成AIを作りたい」といった目的を達成するために生成AIが独自開発されるが、実際にこれに乗り出す企業は現時点ではかなり少なく、やろうと思っても人材、スキル不足やデータの品質や精度が足りないなどさまざまな障壁が立ちはだかる。

AIのオブザーバビリティ確保がビジネスの競争力強化につながる

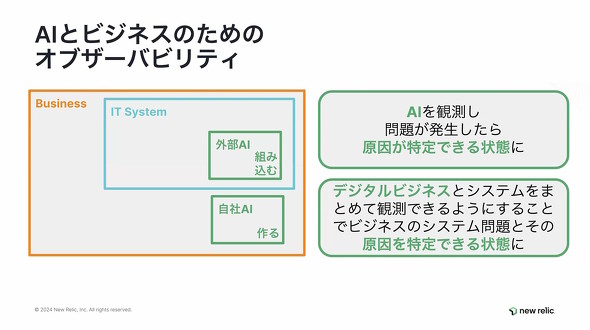

ではこうした課題を解決して、企業が生成AIを効果的に「使う」「組み込む」「作る」ためには、一体どのような手段を講じればいいのか。清水氏は、「オブザーバビリティ」が解決の糸口になると指摘する。

「コストやセキュリティの課題に関しては、現状では生成AI利用に伴うコストやリスクがそもそもきちんと可視化できていないことが最大の問題点です。サービス品質やAIの応答品質に関しても、AIの出力内容がきちんと可視化できておらず、かつ問題が発生した場合にその根本原因をなかなか特定できないことがそもそもの問題点です。これらの課題を解決するためには、システムとAI、ビジネスに『オブザーバビリティ』が必要になってきます」

オブザーバビリティ(Observability)とは「Observe(観察する)」と「Ability(能力)」という言葉を組み合わせた作られた用語で、日本語では「観察する能力」「可観測性」などと訳されることが多い。

近年のエンタープライズシステムは、オンプレミスやクラウド、モバイル、コンテナなど多種多様なプラットフォーム上で実行され、かつAIやIoT(Internet of Things)、サーバレスなどさまざまなテクノロジーが複雑に絡み合って動作している。このようにシステムが年々複雑化しているため、全体の状況を正確に把握し、何か問題が発生した際にその原因を速やかに突き止めることがますます難しくなっている。オブザーバビリティはこうした課題を解決するための考え方として、近年大きな期待を寄せられているという。

New Relicはこの考えの下、オブザーバビリティの機能を自社製品を通じてユーザーに提供することで、企業の生成AI活用を支援しているという。同社はもともと、アプリケーションの性能や稼働状況を自動的に監視し、問題が発生した際にその原因切り分けを支援する「APM(Application Performance Management)」の製品ベンダーとして広く知られるが、近年はAI関連の機能を製品に積極的に取り込むことで、AI関連ベンダーとしての存在感を積極的にアピールしている。

こうしたオブザーバビリティの製品をうまく活用することで、最終的に企業は生成AIの「使う、組み込む、作る」の3つの戦略をスムーズに遂行できるようになると説明する。

「AIとシステムのオブザーバビリティをしっかり確保することで、ビジネス全体のオブザーバビリティが確保できるようになり、最終的には生成AIを有効活用したビジネスの推進と競争優位性の獲得が可能になります。これを機に、オブザーバビリティの重要性について改めて考えてほしいと思います」と清水氏は講演を締めくくった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.