IT担当者不在の現場で「止められないシステム」を安定稼働させるには?:長期安定稼働を支えるサーバ選びのヒント

社会インフラを支える「止められないシステム」に欠かせないのが高可用性サーバだ。DXの進展で高可用性の需要が広がる中、シングルサーバ構成ながら高い冗長性を実現するサーバがNECより登場した。この高可用性と導入の簡便さを両立させた「Express5800/高可用性サーバ」は、IT担当者が常駐できない現場でどのように強みを発揮するのか。

社会インフラを支えるシステムは、サーバのダウンが事業停止に直結し、多大な経済的な損失や、事故につながる可能性がある。こうした止められないシステム基盤に適したサーバ製品が、いわゆる高可用性サーバだ。主要な部品を二重化し、システムダウンを回避する各種技術を搭載することで、1台のハードウェアで高い可用性を実現している。このようなサーバは従来、製造、医療、物流などの現場業務を支えるシステムに広く採用されていた。

近年はDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展に伴い、「止められないシステム」がさらに増加している。というのも、新たなサービスの創出やビジネスモデルの転換、CX(顧客体験価値)の向上といった取り組みが軌道に乗り、業績を支える度合いが高まるにつれて、「24時間365日止められない」という需要が立ち上がってきたからだ。DXによりシステム間のデータ連携が進み、1つの業務停止がシステムやサービス全体へ多大な影響を及ぼす可能性があるため、これまで以上に高可用性サーバ活用の要望は高まると考えられる。

製造業においては、IoT(モノのインターネット)を活用したサプライチェーンのリアルタイムな管理や、災害に強い事業継続計画(BCP)のニーズが高まっており、その実現には信頼できるサーバと障害対応設計が不可欠だ。業務効率だけでなく、企業の競争力と事業存続を左右する「止められないエコシステム」の構築が、現代の経営課題となっている。

こうした「止められないシステム」の需要に長年にわたって応えているNECは、幅広い製品ラインアップを用意。同社の小曽根泰氏は「基幹システム用途のメインフレーム『ACOS-4』、オープン基幹システム用途のエンタープライズサーバ『NX7700xシリーズ』、部門単位の業務システムに適した『Express5800シリーズ』、工場・物流向けの『ファクトリコンピュータ』などを提供しています」と説明する。

今回、このラインアップが強化された。「オープンサーバであってもシステムを落とさず、業務を停止させないことを追求して、Express5800シリーズとして『無停止型ftサーバ』を長らく販売していました。しかし本製品は、現行モデルを最後に販売終了となります。この無停止型ftサーバの後継機種として『Express5800/高可用性サーバ』を販売開始し、ミッドレンジモデルの『R32Aa』『R31Aa』ならびにエントリーモデルの『R32Ba』をリリースしました。また10年保守対応モデルなども提供開始し、要件に応じた選択を可能としました」

Express5800シリーズに加わった、2つの高可用性サーバの違い

Express5800シリーズの新たな高可用性サーバ製品が持つ強みは、シングルサーバ構成と同様の運用を可能としつつ冗長性や可用性を高め、しかも導入に当たって複雑な設定作業や構築作業を必要としないことだ。工場や物流拠点など、IT担当者が常駐していない現場でも、導入してすぐに使い始められる。

システムの高可用性を実現する上では、複数台のサーバをクラスタ構成で冗長化し、本番系に障害が発生した際に自動的に待機系に切り替える仕組みが多く採用されてきた。しかしこの構成はSIer(システムインテグレーター)による設計と構築が不可欠で、IT部門の技術者がいない拠点での導入と運用はハードルが高かった。Express5800シリーズ/高可用性サーバは、この課題を解決する存在となる。

NECの山崎紘揮氏は「一般的な業務サーバはI/O系の障害でダウンするケースがよくありますが、Express5800/高可用性サーバはそのリスクを大幅に低減する設計となっています」と説明し、こう補足する。「Express5800/高可用性サーバは、クラスタ構成のような設計は不要で、シングルサーバ感覚でご導入いただけます。加えて、すぐに運用開始していただけるようにOSや仮想化ソフトウェアなどをプリインストールした状態でお渡しする構築サービスも検討しております。IT部門の導入時の負担軽減にも力を入れていきます」

Express5800シリーズの高可用性サーバ製品について、2つのモデルの特徴を見てみよう。

R32Baは、製造・流通などの現場に向けて高可用性とコストパフォーマンスを両立させたエントリーモデルだ。故障要因となりがちなストレージを含めI/O系の主要モジュールを二重化するとともに、NEC独自技術で可用性と信頼性を高めている。サーバの保守サポートを最長10年間提供する「長期保守対応モデル」もあり、安定的に長く使いたいシステム、頻繁なシステム更改が難しい運用体制の拠点などに適している。

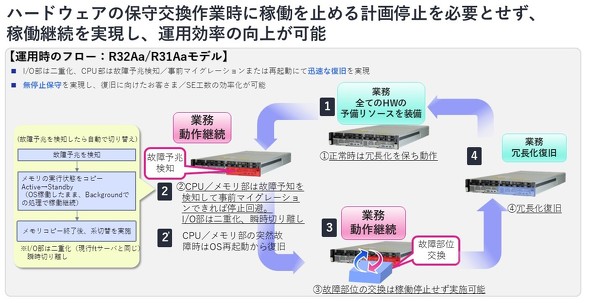

R32Aa/R31Aaは、I/O系だけでなくCPUやメモリなどのモジュールも完全冗長化したミッドレンジモデルだ。ホットスワップによるパーツ交換やオンライン保守など、アーキテクチャとサポート体制の両面で高度な可用性を確保する。DX推進とともに重要度が高まった新規業務とシステムが、シングルサーバ構成のままでは不安が残る……といった状況で、システムの可用性を高める選択肢にもなるだろう。

「昨今のIT人材不足を踏まえると、可能な限り人手を介さず、自動的、継続的に安定運用できるシステムの重要度はますます高まります。そこで必要になるのが、24時間365日止まらないサーバです。まさにこれが、今回リリースした高可用性サーバの2モデルに共通するコンセプトです」(山崎氏)

スマートファクトリーは高可用性サーバが活躍する新たな舞台に

Express5800シリーズ/高可用性サーバの主なユースケースとして想定されているのは、前述の通り製造業、医療機関、物流拠点など「止められない」システムを抱えている現場だ。中でも有望なユースケースとして注目を集めているのが、IoTやAI技術を駆使するスマートファクトリー向けのシステムだ。

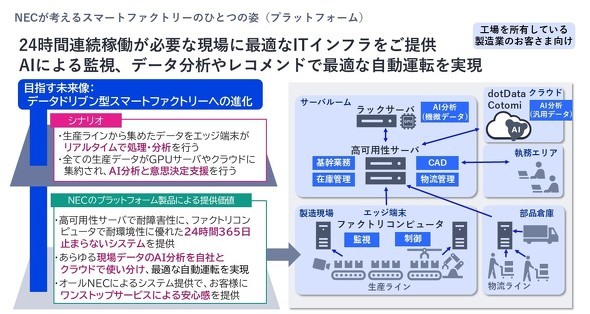

スマートファクトリーと一口に言っても広範な概念を含むが、NECは「ものづくりDX」というキーワードを掲げ、製造業が市場変化や環境問題などの複雑な課題を乗り越えるために、データドリブンな意思決定と業務改善を可能にする仕組み作りと組織変革を支援。「生産設備・機材のスマート化」「生産プロセスの最適化」「製品の品質管理の強化」などを軸に、NECはスマートファクトリー向けのさまざまなソリューションを展開している。

NECの諏訪凪沙氏によると、スマートファクトリーの進化は「生産ラインから集めたデータをエッジ端末がリアルタイムで処理、分析」するとともに、「全ての生産データをオンプレミスやクラウドのサーバに集約した上で、AIで分析と意思決定支援を実現する」というシナリオが考えられる。この仕組みを支えるのが、耐障害性に強みを持つExpress5800シリーズの高可用性サーバ製品だ。さらにNECは、粉じんや振動など工場特有の環境に耐えるファクトリコンピュータも取り扱っている。24時間365日の連続稼働が必要な場所にITインフラを適材適所で配置し、AIによる監視やデータ分析に支えられた工場自動化を成し遂げる上で、「NECはスマートファクトリーに関するソリューションをワンストップかつトータルに提供することで、お客さまの安心を支えます」と諏訪氏は語る。

もちろんスマートファクトリーのような包括的かつ大規模なインフラ以外にも高可用性サーバが活躍する場面はある。身近なものとしては監視カメラをはじめとした防犯・防災システムが挙げられる。「工場、倉庫、オフィスや店舗など、さまざまな場所に導入されています。現場から人がいなくなる夜間や休日こそしっかり稼働しなければならないシステムですから、高可用性サーバの耐障害性が重要になります」(諏訪氏)

現場業務の「長期安定稼働」を支えるサポート体制

システムの長期安定稼働を支える要素として、NECのサポート体制も重要な役割を担っている。Express5800/高可用性サーバはIT担当者がいない現場でもスムーズに導入できる簡便さを売りにしているが、既存の基幹システムからの移行プロジェクトとなるとさすがにSIerの支援は必要になる。こうしたケースでもNECは最大限のサポートを提供している。「例えば『複数サーバに分散している既存の業務アプリケーションをR32Aa/R31Aaモデルのサーバに集約したい』というご要望があれば、仮想化基盤のサイジング、全ての仮想マシンの移行作業、動作確認なども含め、NECがワンストップで支援するメニューも計画中です」(小曽根氏)

Express5800/高可用性サーバは、運用フェーズでも手厚い保守サポートを提供している。「主要モジュールを冗長化して故障予兆検知による事前切り替えの機能を搭載しているため、どこかのパーツに異常が起こったとしても直ちに停止することはありません。ただし片系運用を長く続けるのは望ましいことではないので、全国展開するNECフィールディングの拠点から迅速に修理や部品交換のサービスを提供します。また、システムが止まらないことで故障発生自体にユーザーが気付かないケースも起こり得ますが、リモート監視によってハードウェアの障害を直ちにお知らせする『エクスプレス通報サービス』によって、お客さまが気付かないリスクにも対処できます」と小曽根氏は説明する。R32Baの長期保守対応モデルなら、工場出荷後10年間にわたってこの保守契約を続けられる。

Express5800/高可用性サーバは、止められない多様なシステムを支える基盤として、さまざまな機能強化を検討している。OSとしては現状のWindows Serverに加えてLinuxのサポート、そして複数のハイパーバイザーにも対応するなど、ユーザー企業の幅広いニーズに応えられる体制をつくっていくという。「AI活用のニーズの高まりにもお応えできるよう、できるだけ早期にGPU搭載を可能にしたいと考えています。一方、より広範なユースケースでご活用していただくためにも、『電源を入れたらすぐに使い始められる』という簡便さは今後も追求します。私たちは単なるハードウェア販売ではなく、お客さまの業務をより良くするための価値提供に注力し続けます」と山崎氏は意気込みを見せる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本電気株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2025年11月28日