高性能半導体に「味の素」、トイレの「TOTO」? 半導体を支える意外なプレイヤー:IT界隈のムダ知識

知っていると何かのときに役に立つかもしれないITに関するマメ知識。「味の素」といえば、うま味調味料はもちろん、最近では「冷凍餃子」などの冷凍食品でもおなじみ、日本を代表する食品企業です。実は、この味の素が高性能半導体を支える素材メーカーであることをご存じですか。今回は、半導体産業を支える意外な日本の企業を紹介します。

高性能半導体に「味の素」? トイレの「TOTO」? 半導体を支える知られざる意外な会社達

「味の素」といえば、うま味調味料はもちろん、最近では「冷凍餃子」などの冷凍食品でもおなじみ、日本を代表する食品企業です。実は、この味の素が高性能半導体を支える素材メーカーであることをご存じですか。今回は、半導体産業を支える意外な日本の企業を紹介します。

高性能半導体には「味の素」が欠かせない、といったらどう思いますか? 半導体にうま味調味料が振りかけられているわけではありません。

「味の素」といえば、うま味調味料はもちろん、最近では「冷凍餃子」などの冷凍食品でもおなじみ、日本を代表する食品企業です。実は、この味の素が高性能半導体を支える素材メーカーであることをご存じでしょうか。

今回は、味の素をはじめ、半導体業界を裏で支える「意外な日本企業」を紹介しましょう。

高性能半導体でのシェアはほぼ100%、味の素が作る絶縁材

2021年の東京オリンピックの選手村で、アスリートが絶賛したという冷凍餃子を提供していたのが味の素。調味料だけにとどまらず、冷凍食品や飲料、サプリメント、ヘルスケア製品などを幅広く手掛けています。

その味の素の100%子会社に「味の素ファインテクノ」があります。この会社が製造する半導体向けの層間絶縁材料「味の素ビルドアップフィルム(ABF)」は、高性能半導体における世界シェアがほぼ100%と独占状態にあるそうです。PC向けのCPUも、ゲーム機のGPUも、味の素の技術がなければ作れない――そう言っても過言ではないのです。

「なぜ食品メーカーが半導体向けの絶縁材料?」と不思議に思うかもしれませんが、ABF誕生の背景にうま味調味料が深く関係しているのです。

味の素のうま味調味料の主成分はグルタミン酸ナトリウムです。現在ではさとうきびなどを発酵させて、グルタミン酸を生成していますが、以前は原料を合成して作っていました。その研究開発の過程で、グルタミン酸を取り出した副産物としてエポキシ樹脂の「軟化剤」にできるものが発見されました。

また、グルタミン酸をグルタミン酸ナトリウムにする製造過程で、食塩から苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)を生成するのですが、そのとき「塩素」が残ります。さらに、イノシンやグアノシンという別の核酸系調味料を生産する際に使われるオキシ塩化リンからリンが取り出せたのです。

エポキシ樹脂の軟化剤と、塩素から塩素化パラフィン(難燃剤)、リンからリン酸エステル(難燃剤)という、ABFのベースとなる樹脂添加剤が製造できたのです。つまり、ABFはうま味調味料の製造過程で生まれた副産物をうまく利用してできているのです。

層間絶縁材料って何よ?

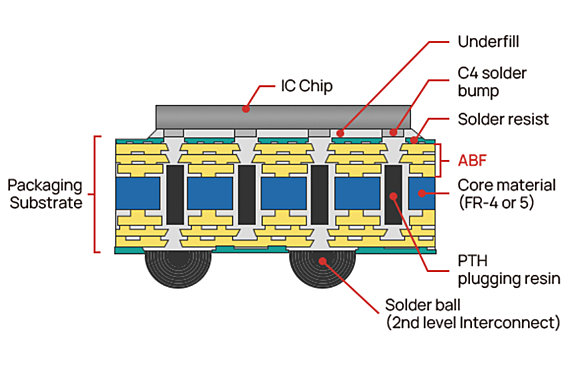

そもそも、ABFって高性能半導体のどこに使われているのでしょうか。

パッケージに収められたプロセッサなどの中には、ICチップとプリント基板を接続するための「サブストレート」と呼ばれるものがあります。ABFは、このサブストレートで使われています。配線の上にABFを重ね、次の層に接続したい部分をレーザーで穴を開け、さらに新しい銅メッキを施し、ABFを重ねる、という工程を繰り返すことで絶縁層と導体層を1層ずつ積み上げていく「ビルドアップ構造」を持つサブストレートが出来上がります。

ABFって高性能半導体のどこに使われている?

サブストレートと呼ばれるICチップとプリント基板を接続するための層があります。ABFは、このサブストレートの中で層になった配線と配線を絶縁するために使われています。画像は味の素ファインテクノの「味の素の層間絶縁材料(味の素ビルドアップフィルム ABF)とは」より。

ABFが登場する前は、絶縁材料を塗布する印刷方式が主流だったそうです。乾燥に時間がかかり、気泡が入りやすいなどの課題がありました。ABFは、その名前の通り「フィルム状」なので、配線に重ねるだけで、平滑な絶縁層ができ、大幅な工程短縮と品質向上を実現したのです。

それにしてもシェアがほぼ100%ってすごいですね。

印刷や建機……あの有名企業も半導体業界を支えている

味の素以外にも、一見半導体とは無縁に思える企業が、実は重要なプレイヤーとなっている例は少なくありません。

印刷業界大手の「TOPPAN」や「大日本印刷(DNP)」、印刷インクの最大手「DIC」などは、微細加工技術や化学合成技術を応用し、半導体関連部材で大きなシェアを持っています。テレビコマーシャルでアピールしているので、半導体事業を手掛けているのは知っている人も多いかもしれません。

他にもバイクや電動アシスト自転車で有名な「ヤマハ発動機」の100%子会社「ヤマハロボティクス」が後工程(チップに切り分けて製品とする工程)で使う半導体製造装置や電子部品組み立て装置を製造していることはあまり知られていません。

同様に建設機械大手の「コマツ(小松製作所)」は、本業の建設機械とは相乗効果がなさそうな半導体製造装置に力を入れているのをご存じでしょうか。子会社の「コマツNTC」では、シリコンインゴットをスライスする加工装置やウェハを平らに磨く平面研削盤を製造しています。また、半導体の回路を焼き付ける「露光装置」の心臓部である光源のメーカー「ギガフォトン」も、実はコマツの100%子会社なのです。

トイレのTOTO、コンタクトレンズのHOYAも世界シェアトップ級

私たちの生活にさらに身近なブランドも、半導体製造の現場で活躍しています。

毎日お世話になっているトイレや洗面台などの衛生陶器メーカー「TOTO」。実は、半導体製造装置の中でウェハを固定する「静電チャック」という重要部品の大手メーカーでもあります。ナノメートル単位の加工精度が求められる半導体製造では、ウェハを少しのズレもなく固定する必要があります。そこで活躍するのが、TOTOが長年トイレ作りで培ってきた「セラミックス技術」です。高精度なセラミックス部材は、半導体の微細化に欠かせない存在となっています。

そして、メガネレンズやコンタクトレンズで有名な「HOYA」。この会社は、最先端の半導体製造(EUV露光など)に使われる「フォトマスクブランクス」で世界シェアの約8割を握ります。

マスクブランクスとは、半導体の回路原版となるガラス基板のことです。ここには、メガネレンズの製造で磨き上げられた、究極の「ガラス研磨技術」や「薄膜技術」が詰め込まれているということです。

食品、印刷、建機、トイレ、メガネ……。日本の半導体産業の強さは、こうした多様な業種がそれぞれの「本業」で培った独自技術を、半導体というハイテク分野に応用している点にあるのかもしれません。

半導体産業は裾野が広いので、他にも身近な会社が実は大きく関わっているかもしれません。

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.