アプライアンスの登場で身近になるDWH

2010/11/2

最近、データウェアハウスの市場の中でも、特に「データウェアハウスアプライアンス」の市場が急成長している。これまでは一部の大企業しか導入できなかったデータウェアハウスが、アプライアンスの登場で中小規模の企業にも手が届くようになってきた。データウェアハウスの基本から、アプライアンスの利点まで解説する(編集部)

急速に拡大するデータウェアハウス市場

近年、データウェアハウス(以下、DWH)の市場がにわかに活気付いている。特に、DWHの機能をハードウェア込みでオールインワンにパッケージングした「DWHアプライアンス」という製品ジャンルに、各ベンダがこぞって注力している。

ここ2年間ほどの動向を見渡しただけでも各社がDWHアプライアンスに注力していることが分かる。2009年6月にはマイクロソフトも「SQL Server Fast Track Data Warehouse」を発表し、DWHアプライアンス市場に新規参入を果たしている。

DWHベンダを買収する活動も活発だ。マイクロソフトは2008年にDWHアプライアンスベンダのデータアレグロを買収、SAPも2010年7月にDWHソフトウェア「Sybase IQ」を持つデータベースベンダであるサイベースを買収している。また、ストレージベンダのEMCも2010年7月にDWHベンダであるグリーンプラムを買収し、自社のハードウェア製品にグリーンプラムのソフトウェアを搭載したDWHアプライアンス製品「EMC Greenplum Data Computing Appliance」を同年10月に市場に投入している。

以前からDWHアプライアンス製品を提供し続けているテラデータやネティーザといったベンダは、不況のさなかにもかかわらず順調に売り上げを伸ばしている。ちなみにネティーザは、DWHアプライアンスに特化した独自技術と幅広い製品ラインアップを武器にここ数年で急成長を遂げた新興ベンダだが、2010年9月にIBMが買収することが決まった。

このように現在、主だったITベンダは軒並みDWHアプライアンスの市場に力を入れ始めており、ベンダの合従連衡も急速に進んでいる。しかしそもそも、なぜこの時期にDWHアプライアンスの市場が急成長しているのだろうか? その背景にはどのようなユーザーニーズがあり、どんな導入メリットがあるのか? 本稿ではこうした点について、簡単に紹介していきたいと思う。

過去データから新たな知見を引き出すためのデータ基盤

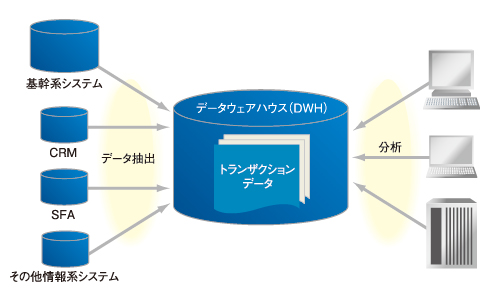

その前に、そもそもDWHとは一体何なのか、ここで簡単におさらいしてみよう。DWH(Data Warehouse)という言葉をそのまま日本語に訳すと、「データの倉庫」となる。文字通り、企業が情報システムを通じて集めたさまざまなトランザクションデータ(主に取引情報)を保管しておく、巨大な倉庫のようなデータベースを指す。

|

|---|

図1 膨大なトランザクションデータを分析して、将来を予測するデータを抽出する |

しかし、ただ保管しておくことだけが目的ではない。DWHは、保管した過去のトランザクションデータを分析することによって、ある情報と別の情報との間の相関関係を見いだし、その分析結果を将来のビジネスに生かすことを目的としている。

こう聞いても、イメージが湧かないかもしれない。簡単な具体例を挙げて説明しよう。例えば、ある小売企業の販売データが過去5年間分、DWHに保管されているとしよう。販売データの各レコードには、「商品名」「販売日」「店舗」「地域」「顧客の年齢層」などの項目が含まれている。これらのデータを使って、どんな分析ができるだろうか?

例えば、以下のような知見をデータから引き出すことが可能だ。「過去5年間、どの商品がどの地域でより多く売れているか?」「5年前と今年を比べ、商品のトレンドがどのように変化しているか?」「どの年齢層の顧客に、どのような商品が売れているか?」……。

過去の実績データからこうした知見を引き出し、将来のビジネス戦略策定や意思決定に役立てる。これがDWHを構築する主目的だ。ちなみにこれらの例は、ごく初歩的な分析だ。理論的には、例えば「直近5年間の秋の季節、20代前半の顧客にある特定の商品がどれだけ売れたかを地域別、店舗別に分析し、今年の秋の商品売り上げ予測を立てる」といったような、極めて複雑な分析や予測も可能だ。

しかし、ここまで複雑な分析になると、単純なデータ集計だけでは到底不可能だ。統計学の高度な分析手法を使わなければならない。統計学の分析手法を使って、DWHに蓄積した大量のデータから新たな知見を引き出す技術を総称して「データマイニング」と呼ぶ。

データウェアハウスとBIの切っても切れない関係

ここまでの説明を聞いて、「これは、いわゆるBI(Business Intelligence)のことではないのか?」と思われた方もいるかもしれない。まさにその通りで、BIのアプリケーションは、DWHのデータベース基盤とデータマイニングの分析技術から成り立っている。BIとDWHは、切っても切れない関係にあるのだ。

では、ここでいったんDWHから離れて、BIについて簡単に見ていくことにしよう。BIとは簡単に言うと、情報システム上に蓄積された膨大なビジネス情報を分析・加工して、ビジネスの戦略策定や意思決定に役立つ情報を抽出しようというソリューションだ。先ほど挙げた小売企業の販売データ分析の例などは、そのごく簡単なものだ。

こうした考え方自体は、かなり前から存在した。しかし、かつてのメインフレーム時代では、基幹システムから分析に必要なデータを抽出した後、統計の専門家が何カ月もかけてそれを分析し、半年後にやっと数枚のレポートが経営層に届くという、非常に時間と手間がかかるものだった。

しかし、ビジネス環境の変化が激しい今日では、このようなスピード感では、レポートが出てきてもとても経営の意思決定に役立てることはできない。そこで登場したのが、BIの概念である。BIでは、統計の専門家でなくとも経営者や社員が自らデータの分析や加工を行い、迅速に意識決定に役立つ情報が得られることを目指している。そしてこれを実現するための要素技術がDWHやデータマイニング、あるいはOLAP(オンライン分析処理)といった技術であり、またユーザーが直接利用するフロントエンドのレポーティングツールなどである。

BIの概念は1989年に米Gartnerのアナリストであるハワード・ドレスナー氏が提唱したものだ。初期はコンセプトばかりが先行し、具体的なソリューションはなかなか普及しなかった。しかしこの状況は2000年以降、一変する。多くの企業がDWHとBIの導入に乗り出し、各ベンダからは次々にBI製品がリリースされるようになった。このように状況が変わった背景には、ビジネス面と技術面それぞれの要因が挙げられる。

まずビジネス面では、企業のIT投資に対する考え方の変化が挙げられる。2000年代前半、大手企業のほとんどはすでに基幹業務のシステム化を完了し、人件費の削減や業務効率化といった当初のシステム化の目的をあらかた達成していた。しかしその一方で、長引く不況や規制緩和に伴うビジネスのグローバル化に伴い、企業間の生存競争は年々激しさを増していた。さらに、消費者の好みの多様化や製品寿命の短命化に対応するために、企業はより迅速に市場の動向をつかみ、意思決定を下す必要に迫られていた。

一方で、すでに構築してある基幹システムや、CRMやSFAといった情報系システムには、大量の取引データや顧客データが蓄積されていた。この膨大なデータを活用して、迅速な戦略策定や意思決定に役立てることはできないか? そこで白羽の矢が立ったのが、BIである。つまりここでは、それまでのコスト削減・業務効率化を目的とした「守りのIT」から、収益向上により直接的に貢献できる「攻めのIT」という新たなIT活用のステージへ企業が乗り出し始めたというわけである。

さらにこの時期、ECを中心としたネットビジネスが本格的に立ち上がってきたことも、BIの普及を大きく後押しした。ECサイトでは、ユーザーのサイト内での行動履歴をログとして簡単に採取できる。このログデータを時系列に整理してDWHに保管し、分析することで、商品購入に至るまでのユーザーの行動プロセスを詳細に分析できる。事実この時期は、Webサイトのログ分析に特化したBIツールが続々登場した。

このように、それまでBIやDWHといえば、大手企業のビジネスで発生した取引データを保管・分析するものというイメージが強かったのが、Webのログを保管・分析するというネットビジネスでの新しい用途が注目を集めるようになった。それに伴いBIを導入・活用する企業も、大手企業だけでなく中堅企業、場合によっては中小の新興ネット企業まで、大きく裾野が広がったのである。

| 1/2 |

| Index | |

| アプライアンスの登場で身近になるDWH | |

| Page 1 急速に拡大するデータウェアハウス市場 過去データから新たな知見を引き出すためのデータ基盤 データウェアハウスとBIの切っても切れない関係 |

|

| Page 2 ハード価格の下落がデータウェアハウスの普及を後押し 導入・運用に掛かる工数の削減が課題 大きな可能性を秘めるDWHアプライアンス |

|

- Oracleライセンス「SE2」検証 CPUスレッド数制限はどんな仕組みで制御されるのか (2017/7/26)

データベース管理システムの運用でトラブルが発生したらどうするか。DBサポートスペシャリストが現場目線の解決Tipsをお届けします。今回は、Oracle SE2の「CPUスレッド数制限」がどんな仕組みで行われるのかを検証します - ドメイン参加後、SQL Serverが起動しなくなった (2017/7/24)

本連載では、「SQL Server」で発生するトラブルを「どんな方法で」「どのように」解決していくか、正しい対処のためのノウハウを紹介します。今回は、「ドメイン参加後にSQL Serverが起動しなくなった場合の対処方法」を解説します - さらに高度なSQL実行計画の取得」のために理解しておくべきこと (2017/7/21)

日本オラクルのデータベーススペシャリストが「DBAがすぐ実践できる即効テクニック」を紹介する本連載。今回は「より高度なSQL実行計画を取得するために、理解しておいてほしいこと」を解説します - データベースセキュリティが「各種ガイドライン」に記載され始めている事実 (2017/7/20)

本連載では、「データベースセキュリティに必要な対策」を学び、DBMSでの「具体的な実装方法」や「Tips」などを紹介していきます。今回は、「各種ガイドラインが示すコンプライアンス要件に、データベースのセキュリティはどのように記載されているのか」を解説します

|

|