SOHOでもできる環境構築とスムーズなデータ移行

SOHOでもできる環境構築とスムーズなデータ移行

小規模事業者のオフィス避難大作戦(後編)

夏川和一

2011/5/10

東日本大震災を機に、拠点の一時移動やサテライトオフィスの構築を検討し始めている人も多いのではないでしょうか。この記事では筆者自身の体験を基に、小規模オフィスやSOHO事業者がサテライト拠点を構築する際のポイントを、基本から紹介します。(編集部)

この記事では、筆者の経験に基づいて、小規模オフィスやSOHO事業者が本来の拠点(以下ベース拠点)のほかに、新たにサテライト拠点を構築する際のポイントを紹介します。

前編では、物理的な仕事の拠点探しと、インターネット接続環境も含めたハードウェア面の整備について紹介しました。後編では、事業継続に不可欠なソフトウェアやデータの整備について、SaaSの利用も交えながらポイントをまとめます。

| 関連記事: | |

| 復興 スマートジャパン 〜 ネットとテクノロジーで日本に再び活力を 〜 http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/ |

|

| 小規模事業者のオフィス避難大作戦(前編) http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/tokusyuu/53soho01/01.html |

|

ソフトウェアやデータを整える

ソフトウェアやデータを整える

■メール環境の構築

メール環境については、アカウント情報、アドレス帳、メール本体の3つをどう持ち出すかがポイントです。

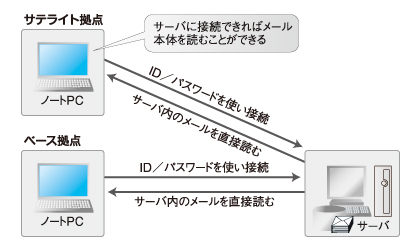

使用している環境がメール読み出しにIMAP4というプロトコルを使っている場合、各メールは原則としてサーバ上に保存されます。そのため、サテライト拠点からメールサーバにアクセスできれば、過去のメールは問題なく閲覧できます。持ち出すべき情報は、基本的にアカウント情報(ID、パスワード、接続するサーバ名など)とアドレス帳ということになります。

|

| 図14 IMAP4の動作イメージ |

ただし、ローカルに保存した後でサーバから削除したメール本体については、何らかの方法を使って持ち出さなければなりません。またIMAPベースのメールサーバに外部からアクセスできない場合も同様に、メール本体をサーバからPC内にコピーして、それを持ち出す必要があります。

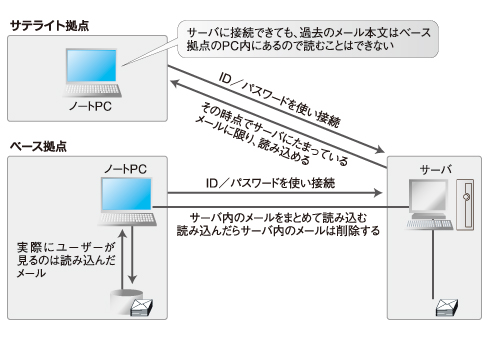

また、メール読み出しプロトコルがPOP3の場合は、メール本文はPC内に保存されています。そのため、持ち出すべき情報は、アカウント情報、メール本体、アドレス帳の3つすべてということになります。

|

| 図15 POP3の動作イメージ |

このメール関連のデータの持ち出しは、意外に骨が折れる作業です。期間を指定してメールを抜き出すことができればよいのですが、多くの場合、バックアップなどの手順に準じて、メール全部を持ち出すことになると思われます。

Outlook Expressを使用している場合の持ち出し手順は次のWebの記述が参考になります。

| 関連リンク: | |

| 三毛トラ猫ブログ:ラッキッキー Blog http://sns.at.webry.info/200611/article_11.html |

|

一方、メールクライアントの中にはメール持ち出し機能を備えたものもあります。例えばBecky!の場合、「持ち出し」メニューを使うと、指定した条件に一致するメールを抜き出した上、それにプログラム本体を加えて、「持ち出してメールを読み書きできる環境一式」を作ってくれます。

この環境一式をUSBメモリなどに入れておけば、そこに入っているBecky!本体を起動するだけで、元環境と同じ設定のBecky!が立ち上がってくれます。また、拠点から戻ったときにも、持ち出した環境で読み書きしたメールを、元のメール環境に容易に反映させることができます。

| 関連リンク: | |

| Becky! Internet Mail http://www.rimarts.co.jp/becky-j.htm |

|

なお、以上の説明は、ベース拠点で使用していたメールサーバに、サテライト拠点からも接続できることを想定しています。サテライト拠点からメールサーバにアクセスできない場合は、まずそのアクセス手段を用意したり、あるいは別のメールサーバの使用を検討する必要があります。

■各種ソフトウェアの整備

持ち出すPCに必要なソフトウェアがすべて入っていればよいのですが、それがノートPCであれば特に、最低限のものしか入っていない可能性は高いと思います。その場合にどうするか考えてみます。

フリーウェアについては、サテライト拠点で必要に応じてダウンロードすれば問題ありません。シェアウェアについても、低価格のものは必要に応じて再購入すればよいでしょう。高価なものについては、後述する各種アプリケーションと同様に考えられます。

オフィス系ソフトについては、無料のオフィススイートソフトが利用できます。代表的なものにはOpenOffice.orgがあります。Microsoft Officeと100%の互換性があるわけではありませんが、一般的な事務作業の範囲ではおおむね問題なく利用できます。

| 関連リンク: | |

| OpenOffice.org http://ja.openoffice.org/ |

|

■ライセンス条件の確認

各種のアプリケーションについては、不要な出費を抑える意味から、なるべく重複購入は避けたいところです。そこでオススメしたいのが、ライセンス条件の再確認です。ライセンス条件に関する情報は、製品パッケージの中や、インストールフォルダに含まれています。

というのも、アプリによっては「同時使用をしないという条件で、1ライセンスで複数PCにインストールしてよい」と規定しているものや、「同一利用者ならインストール台数は制限しない」といったものがあるためです。例えば、サテライト拠点で使用したいアプリが、同時使用をしないことを条件に複数PCへのインストールを許可しているならば、持ち出すノートPCにアプリをインストールし、同時に使用しない範囲で、サテライト拠点でもそのアプリを使用することができます。

1ライセンス1台に限られる場合は、同種のアプリでより安価なものを購入する、あるいはベース拠点のPCからいったんアンインストールして持ち出すノートPCへインストールし直す、などの対応が考えられます。ただし後者については、それが可能かどうかをライセンスの条件で確認してください。

| 前編へ |

| 小規模事業者のオフィス避難大作戦(後編) | |

| ソフトウェアやデータを整える | |

| オンラインサービスやSaaSの活用 作業ファイルの持ち出し 作業ファイルの書き戻し |

|

- 完全HTTPS化のメリットと極意を大規模Webサービス――ピクシブ、クックパッド、ヤフーの事例から探る (2017/7/13)

2017年6月21日、ピクシブのオフィスで、同社主催の「大規模HTTPS導入Night」が開催された。大規模Webサービスで完全HTTPS化を行うに当たっての技術的、および非技術的な悩みや成果をテーマに、ヤフー、クックパッド、ピクシブの3社が、それぞれの事例について語り合った - ソラコムは、あなたの気が付かないうちに、少しずつ「次」へ進んでいる (2017/7/6)

ソラコムは、「トランスポート技術への非依存」度を高めている。当初はIoT用格安SIMというイメージもあったが、徐々に脱皮しようとしている。パブリッククラウドと同様、付加サービスでユーザーをつかんでいるからだ - Cisco SystemsのIntent-based Networkingは、どうネットワークエンジニアの仕事を変えるか (2017/7/4)

Cisco Systemsは2017年6月、同社イベントCisco Live 2017で、「THE NETWORK. INTUITIVE.」あるいは「Intent-based Networking」といった言葉を使い、ネットワークの構築・運用、そしてネットワークエンジニアの仕事を変えていくと説明した。これはどういうことなのだろうか - ifconfig 〜(IP)ネットワーク環境の確認/設定を行う (2017/7/3)

ifconfigは、LinuxやmacOSなど、主にUNIX系OSで用いるネットワーク環境の状態確認、設定のためのコマンドだ。IPアドレスやサブネットマスク、ブロードキャストアドレスなどの基本的な設定ができる他、イーサネットフレームの最大転送サイズ(MTU)の変更や、VLAN疑似デバイスの作成も可能だ。

|

|