SOHO�ł��ł�����\�z�ƃX���[�Y�ȃf�[�^�ڍs

SOHO�ł��ł�����\�z�ƃX���[�Y�ȃf�[�^�ڍs

���K�͎��Ǝ҂̃I�t�B�X������i��ҁj

��a��

2011/5/10

�@�I�����C���T�[�r�X��SaaS�̊��p

�@�I�����C���T�[�r�X��SaaS�̊��p

�@�ꕔ�̃\�t�g�E�F�A�Ɍ����܂����ASaaS�iSoftware as a Service�j�`�ԂŃI�����C�������A�v�����A�K�v�Ȋ��Ԃ����������āA���邢�͖����Ŏg�p������@������܂��B

�@Office Web Apps�͂��̑�\���1�ł��B������Windows Live�A�J�E���g���쐬���A���A�v���̃T�C�g�ɃA�N�Z�X����ƁAWeb�u���E�U��ŁAWord�AExcel�APowerPoint�AOneNote�𗘗p�ł��܂��B�쐬�����t�@�C����SkyDrive�ƌĂ��I�����C���X�g���[�W�ɕۑ�����܂��B

�@�������AWeb�A�v���P�[�V�����łŃp�b�P�[�W�ł̑S�@�\�������킯�ł͂Ȃ����߁A�������K�v�Ƃ���@�\���܂܂�Ă��邩�ǂ������炩���ߊm�F����K�v������܂��B

|

| �}16 Word Web App�̓����� |

| �֘A�����N�F | |

| Office Web �A�v���P�[�V���� http://office.microsoft.com/ja-jp/web-apps/ |

|

�@���̑��ɂ��AGoogle Docs���͂��߂Ƃ���e��̕����쐬�A�v���APhotoshop Express�̂悤�Ȏʐ^���^�b�`�A�v���A�ς�����Ƃ���ł�Web�T�[�r�X�����S�Ɏg�p���邽�߂̃A���`�E�C���X��WAF�iWeb Application Firewall�j�Ȃǂɂ��ASaaS�`�ԂŒ���Ă�����̂�����܂��B

�@�܂��A����͎����Ƃ��֘A���܂����A�I�����C���X�g���[�W�T�[�r�X��N���E�h�z�X�e�B���O�T�[�r�X���A���ɗ��p������_�Ԃ̏�L�ɖ𗧂��܂��B�x�[�X���_�ƃT�e���C�g���_�ŒP���ȃf�[�^���L���K�v�ȏꍇ�́A�I�����C���X�g���[�W�T�[�r�X�𗘗p����ΊȒP�ň��オ��ł��B

�@�܂��X�g���[�W�T�[�r�X�ɍ����_����K�v�ȏꍇ��A�P�Ȃ�X�g���[�W�ł͎����肸�A��蕡�G�ȏ����𗼋��_����s�������ꍇ�́AAmazon Web Services�Ȃǂ̎�y�Ɏg����N���E�h�T�[�r�X�𗘗p������@������܂��B�����N���E�h�T�[�r�X�́ALinux�ȂǁA���[�U�[���I������OS�𓋍ڂ������z�T�[�o�����̂܂܂̌`�Œ����̂���ʓI�ł��B���̂��߁A���[�U�[���g�ł��̃T�[�o��ݒ肷��X�L�����K�v�ł��B

| �֘A�����N�F | |

| Amazon Web Services http://aws.amazon.com/jp/ |

|

�@�I�����C���T�[�r�X���p���ɂ́A���������ӂ��ׂ��_������܂��B

�@�܂��A���_�̃l�b�g���[�N���̏Ⴕ���ꍇ��A�T�[�r�X���̂��_�E���������́A���R�A�֘A�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����A����ł��Ɩ��Ɏx�Ⴊ�Ȃ������������܂��B�܂��I�����C���T�[�r�X���p���́A�����Ώۂ̃f�[�^���O�҂ɓn�����ƂɂȂ�܂��̂ŁA�@�����̊ϓ_�����肪�Ȃ����ǂ����ɂ��Ă��n�����K�v�ł��B

�@����ɁA�C�O�Œ����T�[�r�X�ɂ��ẮA����̍ۂɓ��{�̖@�����K�p����Ȃ����Ƃ���A���{�ł̏펯���ʗp���Ȃ��\���������ƍl�����܂��B�����̓_�𑍍��I�ɕ]�����āA�I�����C���T�[�r�X���g���Ă����v���ǂ����f���܂��B

�@��ƃt�@�C���̎����o��

�@��ƃt�@�C���̎����o��

�@��ƂɕK�v�ȃt�@�C�����ǂ������o�����͏d�v�Ȍ��������ł��B�T�e���C�g���_�ōs����Ƃ̓��e�ɂ���Ď����o���K�͂��قȂ邱�Ƃ���A�������̃p�^�[���ɕ����čl����Ƃ悢�Ǝv���܂��B

|

|

| �}17 ��ƃt�@�C���̎����o���p�^�[�� |

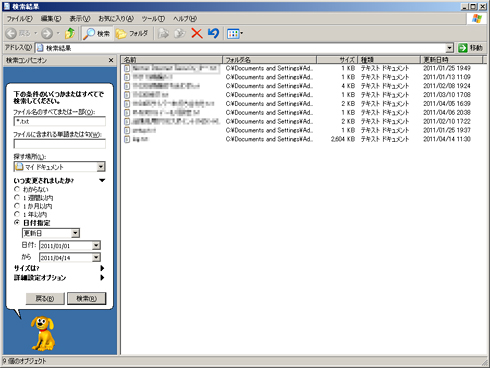

���@�K�v�ȃt�H���_���͂����肵�Ă���ꍇ

�@�K�v�ȃt�H���_���͂����肵�Ă���ꍇ�͘b���ȒP�ŁA���̃t�H���_���t���b�V����������O�t���n�[�h�f�B�X�N�ɃR�s�[����ς݂܂��B�O�̂��߁AWindows�������Ă��錟���@�\���g�p���āA�쐬�������������J���`���N���x�̃t�@�C����T���o���A�R�s�[�����t�H���_�ȊO�ɓ����Ă�����̂Ō����Ƃ����Ȃ����m�F����Ƃ悢�ł��傤�B

|

| �}18 �}�C�h�L�������g����1���ȍ~�̃e�L�X�g������������ |

���A�f�[�^�̓}�C�h�L�������g���f�X�N�g�b�v�ɂ���ꍇ

�@�����ō�������ׂẴf�[�^���A�}�C�h�L�������g���f�X�N�g�b�v�̂ǂ��炩�ɓ����Ă���ꍇ���A��ƃt�@�C���̎����o���͓������܂���B�}�C�h�L�������g�ƃf�X�N�g�b�v�̓��e���A�ۂ��ƃt���b�V����������O�t���n�[�h�f�B�X�N�ɃR�s�[�����OK�ł��B�f�X�N�g�b�v�̃t�@�C�����R�s�[����ۂ́A�}�C�h�L�������g���J����1�K�w��Ɉڂ��ăf�X�N�g�b�v�̈ꗗ��\������ƁA��Ƃ��y�ɂł��܂��B�@�Ɠ��l�Ɍ����@�\���g���āA�����Ƃ����Ȃ����m�F����ƈ��S�ł��B

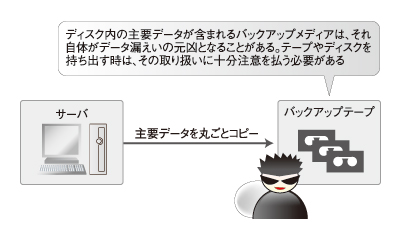

���B�o�b�N�A�b�v�e�[�v��o�b�N�A�b�v�f�B�X�N������ꍇ

�@����I��PC�̃o�b�N�A�b�v���쐬���Ă���ꍇ�́A���̃e�[�v��f�B�X�N�������o�����@������܂��B��ʂɃo�b�N�A�b�v�ɂ͕K�v�ȃf�[�^�����ׂĊ܂܂�邽�߁A�����Ƃ����������Ȃ��Ƃ�������������܂��B����ŁA���ׂẴf�[�^�������o�����ƂɂȂ邽�߁A�e�[�v��f�B�X�N�ɋ@�����̍����f�[�^���܂܂��ꍇ�́A���̎�舵���ɏ\�����ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B

|

| �}19 �o�b�N�A�b�v���f�B�A�̎�舵���ɂ͊i�i�̒��ӂ� |

�@�܂����Ƀe�[�v�̏ꍇ�́A�T�e���C�g���_�Ńe�[�v�h���C�u�������ł��邩�ǂ����ɂ��Č������K�v�ł��B�܂��A�C���N�������^���o�b�N�A�b�v�i�����o�b�N�A�b�v�j�����Ă���ꍇ�́A�֘A���邷�ׂẴo�b�N�A�b�v�������o���Ȃ��ƃ��X�g�A�ł��Ȃ��_�ɂ����ӂ��܂��B

���C�Ƃɂ����S�������o�������ꍇ

�@�o�b�N�A�b�v�͂Ȃ����A�Ƃɂ����S���̃f�[�^�������o�������Ȃ�A�f�B�X�N�̃N���[��������Ď����o���A���邢�͑Ώ�PC�̃f�B�X�N�����O���ăP�[�X�ɓ���Ď����o�����@������܂��B

�@�O�҂̓N���[���쐬���ɊԈ���Č��f�B�X�N�ɏ������ރ��X�N�A�܂���҂͎����o�����f�B�X�N�ɖ�肪��������ƌ��{�����Ȃ��郊�X�N������܂��B�����̃��X�N������Ă��S�Ď����o���K�v�����邩�͌������K�v�ł��B

�@��ƃt�@�C���̏����߂�

�@��ƃt�@�C���̏����߂�

�@�T�e���C�g���_��������A���̃f�B�X�N�փf�[�^�������߂����Ƃ��A���炩���ߍl�����Ă����Ƃ悢�ł��傤�B

�@�O���̇@�A�A�ɂ��ẮA�����̏ꍇ�A���Y�t�H���_���ۂ��Ə����߂��Ƃ������@����邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�f�[�^�����o����Ƀx�[�X���_�̃f�[�^�������������ꍇ�A���̑��̃P�[�X�ł́A�P���ȏ����߂��ł͍ς܂Ȃ����Ƃ����蓾�܂��B�����߂������ł悢���A���̕��@�����K�v�����邩�́A���p��U��Ԃ��Đ헪���l���Ȃ���Ȃ�܂���B

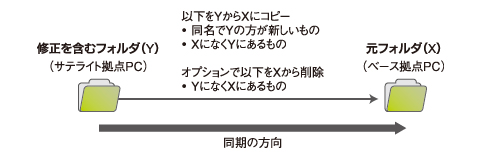

�@�����o���̕��@���킸�L���ƍl������͓̂����\�t�g�̗��p�ł��B�����\�t�g�́A���t�H���_(X)�ƏC�����܂ރt�H���_(Y)���r���A�������O��Y�̕����V���������AX�ɂȂ�Y�ɂ���������A���ꂼ��X�ɃR�s�[����@�\�������Ă��܂��B�܂��AX�ɂ���Y�ɂȂ����̂�X������������u���邩�́A�I���\�ƂȂ��Ă���̂���ʓI�ł��B

|

| �}20 �����\�t�g�̓���C���[�W |

�@�����\�t�g�͕֗��ł����A�t�H���_�w����ԈႦ����AX�ɂ���Y�ɂȂ����̂����������u���邩�̐ݒ���ԈႦ���ꍇ�A�Ӑ}�����K�v�ȃf�[�^�������Ă��܂����X�N������܂��B�܂��A�f�[�^�̎����o����A�T�e���C�g���_�ƌ����_�̗����Ńf�[�^���X�V�����ꍇ�A����ɓ����ł��Ȃ����Ƃ���ʓI�ł��B�g�p�̍ۂɂ͂����̓_�ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B

| �֘A�����N�F | |

| CopyTo Synchronizer http://www.kish-d.com/index-j.html |

|

�@2��ɓn���āA�T�e���C�g���_�\�z�̍ۂɎ������g������Y�܂������Ƃ��A�ȒP�ɏ������Ă��������܂����B���ۂ̋��_�\�z�ł́A�����ɏ��������ʓI�Ȏ����̂ق��ɁA�Ɩ��`�Ԃ◘�p���ɉ������Ǝ��̌������Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B���ׂ����Ƃ��������A�O�҂��ȒP�ɍς܂��A��҂ɃG�l���M�[�𒍂����߂ɂ��A���̋L���������ɗ��Ă�K���ł��B

| ���K�͎��Ǝ҂̃I�t�B�X������i��ҁj | |

| �\�t�g�E�F�A��f�[�^�𐮂��� | |

| �I�����C���T�[�r�X��SaaS�̊��p ��ƃt�@�C���̎����o�� ��ƃt�@�C���̏����߂� |

|

- ���SHTTPS���̃����b�g�ƋɈӂ��K��Web�T�[�r�X�\�\�s�N�V�u�A�N�b�N�p�b�h�A���t�[�̎��Ⴉ��T�� �i2017/7/13�j

�@2017�N6��21���A�s�N�V�u�̃I�t�B�X�ŁA���Ў�Ấu��K��HTTPS����Night�v���J�Â��ꂽ�B��K��Web�T�[�r�X�Ŋ��SHTTPS�����s���ɓ������Ă̋Z�p�I�A����є�Z�p�I�ȔY�݂�ʂ��e�[�}�ɁA���t�[�A�N�b�N�p�b�h�A�s�N�V�u��3�Ђ��A���ꂼ��̎���ɂ��Č�荇���� - �\���R���́A���Ȃ��̋C���t���Ȃ������ɁA�������u���v�i��ł��� �i2017/7/6�j

�@�\���R���́A�u�g�����X�|�[�g�Z�p�ւ̔�ˑ��v�x�����߂Ă���B������IoT�p�i��SIM�Ƃ����C���[�W�����������A���X�ɒE�炵�悤�Ƃ��Ă���B�p�u���b�N�N���E�h�Ɠ��l�A�t���T�[�r�X�Ń��[�U�[������ł��邩�炾 - Cisco Systems��Intent-based Networking�́A�ǂ��l�b�g���[�N�G���W�j�A�̎d����ς��邩 �i2017/7/4�j

�@Cisco Systems��2017�N6���A���ЃC�x���gCisco Live 2017�ŁA�uTHE NETWORK. INTUITIVE.�v���邢�́uIntent-based Networking�v�Ƃ��������t���g���A�l�b�g���[�N�̍\�z�E�^�p�A�����ăl�b�g���[�N�G���W�j�A�̎d����ς��Ă����Ɛ��������B����͂ǂ��������ƂȂ̂��낤�� - ifconfig�@�`�iIP�j�l�b�g���[�N���̊m�F�^�ݒ���s�� �i2017/7/3�j

�@ifconfig�́ALinux��macOS�ȂǁA���UNIX�nOS�ŗp����l�b�g���[�N���̏�Ԋm�F�A�ݒ�̂��߂̃R�}���h���BIP�A�h���X��T�u�l�b�g�}�X�N�A�u���[�h�L���X�g�A�h���X�Ȃǂ̊�{�I�Ȑݒ肪�ł��鑼�A�C�[�T�l�b�g�t���[���̍ő�]���T�C�Y�iMTU�j�̕ύX��AVLAN�^���f�o�C�X�̍쐬���\���B

|

|