VMware vSphere 4のストレージ機構(2):VMware vSphere 4徹底解剖(4)(4/4 ページ)

主要サーバ仮想化ソフトウェアであるVMware Infrastructure 3の後継バージョン、「VMware vSphere 4」が登場した。「クラウドOS」をうたい、基本機能を大幅に強化するとともに、重要な機能追加を行った。本連載では、このvSphere 4の主要機能を解剖する

iSCSIの機能拡張

iSCSIソフトウェアイニシエータ利用時の「ポート・バインディング」という機能を前回紹介したが、ほかにもiSCSIに関する新機能が提供されている。

(1) サービスコンソールへの依存性排除

iSCSIソフトウェアイニシエータのデータ通信にはVMkernelインターフェイスが用いられるが、VMware Infrastructure 3ではこれに加えてサービスコンソールのインターフェイスもiSCSIストレージと通信できるよう構成しておく必要があった。vSphere 4ではサービスコンソールインターフェイスへの依存性を排除し、VMkernelインターフェイスのみがiSCSIストレージと通信できるようになっていれば、iSCSIソフトウェアイニシエータの利用が可能となった。

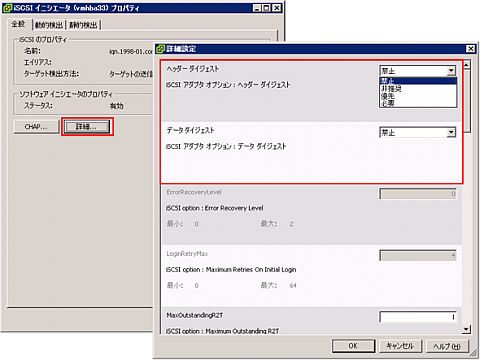

(2) ヘッダーダイジェスト、データダイジェスト機能の提供

iSCSIのヘッダーダイジェスト、データダイジェスト機能を利用可能になった。それぞれについて「禁止」、「非推奨」、「優先」、「必要」より動作モードを選択することができる。デフォルトでは「禁止」に設定されているが、iSCSIストレージ装置側がダイジェスト機能を提供しており、かつそれを利用したい場合は有効化することができる。設定変更はiSCSIイニシエータのプロパティ画面の「詳細」より行うことができる。

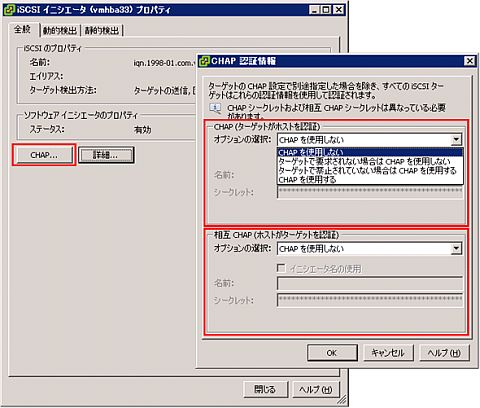

(3) 双方向CHAP機能の提供

VMware Infrastructure 3では単方向のCHAP認証(iSCSIターゲットがホストを認証)のみをサポートしていたが、vSphere 4ではこれに加えて相互CHAP認証(iSCSIターゲットがホストを認証した後、ホストがiSCSIターゲットを認証)を提供するようになった。

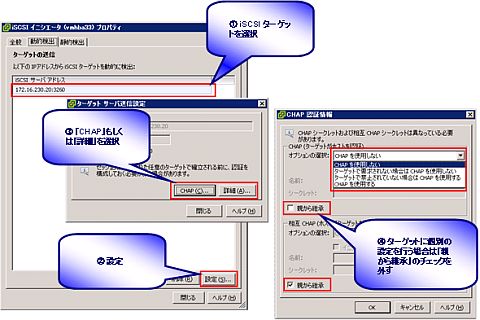

(4) ターゲット単位でのCHAP、ダイジェストの設定

VMware Infrastructure 3におけるiSCSIのCHAP認証の設定は、ESXに対して単一のパラメータを設定するのみであったが、vSphere 4ではiSCSIターゲット単位で個別にパラメータの設定を行うことができるようになった。管理者はESXとしてシステムワイドに適用されるパラメータを構成できるが、これに加えてiSCSIターゲットごとにその設定を継承して利用するか、個別のパラメータを設定しオーバーライドして利用するかを設定できる。また、この機構はヘッダーダイジェスト、データダイジェストの設定においても同様であり、ターゲット単位で有効・無効の設定を行うことができる。

スナップショットLUNのハンドリング機構の向上

ストレージアレイ装置側で提供されるLUNスナップショット機構を活用する際の、ESX側のハンドリング機構が大幅に強化された。

VMware Infrastructure 3では、検出されたVMFSボリュームが、ストレージアレイ装置側で提供されるLUNスナップショット機構などにより複製されたものなのかどうかを自動的に判断し、複製ボリュームであると判断された場合は設定ポリシーに従って「マウントしない」、「そのままマウントする」、「再シグネチャー処理を実行してマウントする」のいずれかの処理を行っていた。該当VMFSボリュームがスナップショットLUNかどうかを判断するための仕組みとしてはLUN IDが利用されていた。VMFSの構築時、そのメタデータ領域には、ストレージ装置側が割り当てたLUN ID情報も記録している。ESXはVMFSのマウント時に、メタデータに記録されているLUN IDと実際にストレージ装置側から提供されているLUN IDとを比較し、同一であった場合は通常のVMFSボリューム、同一でなかった場合はスナップショットLUNと判断していた。

vSphere 4ではスナップショットLUNであるかどうかを判断する材料として、Unique LUN Identifierと呼ばれるLUNが保有する固有値を活用するようになった。通常ストレージ装置は構成したLUNごとにNAAやEUIなどのUnique Identifierを割り当てる。この値もVMFSのメタデータに記録されているため、通常のVMFSボリュームなのか、スナップショットLUNなのかの判定を、より適切に行うことが可能となった。

また、スナップショットLUNを検出したときのESXの振る舞いは、ESXとしてシステムワイドに適用されるパラメータしか用意されていなかったが、vSphere 4ではターゲットLUNごとに個別に設定することができるようになった。その手順はvSphere Clientによるストレージの追加ウィザードの中に統合されているため、複雑な操作を伴わずにこれらの機能を利用することができるようになった。

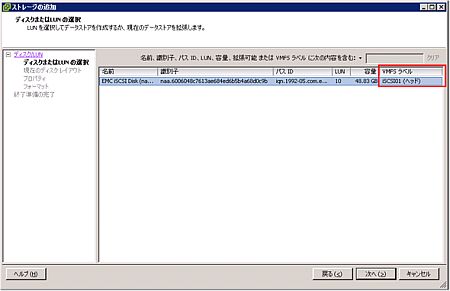

それでは具体的な操作手順を見てみよう。ストレージのLUN複製機能などで作成されたLUNは、複製機能を有効化している状態では通常Read-OnlyのLUNとなっている。ESXはRead-OnlyのLUNはVMFSとしてマウントできないため、スナップショットLUNの取得後、Read/Writeに変更する。次にESX側でスナップショットLUNのマウント操作を行うが、この操作は「ストレージの追加」より行う。

ストレージタイプとして「ディスク/LUN」を選択してストレージ追加の操作を進めると、ターゲットLUNの選択時の「VMFSラベル」にデータストア名が表示されているLUNが確認できる。これがスナップショットLUNとして認識されているVMFSボリュームである。

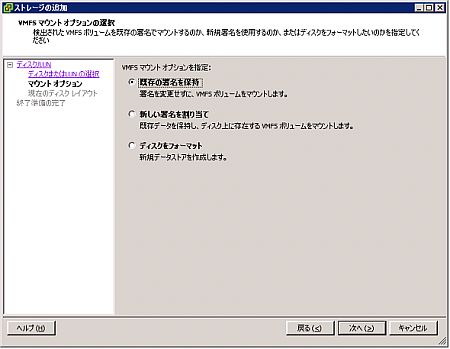

スナップショットLUNを選択してウィザードを進めた場合、処理方法として「既存の署名を保持」、「新しい署名を割り当て」、「ディスクをフォーマット」より選択することができる。

「既存の署名を保持」を選択した場合、既存のVMFS内のメタデータの再シグネチャー処理は行わずにそのままVMFSとしてマウントする。ただし、vCenterの管理配下に同一IDのVMFSを重複配置することはできないため、別のvCenter Server / ESX よりその複製LUNをマウントして利用したい場合にのみこの方法が利用可能となる。この方法はメタデータの情報に変更を加えないため、利用後そのLUNの逆方向の同期を行い、再度オリジナル側で継続利用するといった使い方が可能となる。ストレージの複製機能を利用してVMFS単位でのディザスタ・リカバリを設計する場合などに有用である。

「新しい署名を割り当て」を選択した場合は、VMFSに対して再シグネチャー処理を実行し、マウント処理を行う。この場合はVMFSとして別IDとなるため、同一vCenter配下、同一ESXにおいてもマウントすることができる。ただし、VMFSとして別IDに変更されるため、利用後、逆方向の同期処理を行ってオリジナル側で利用を継続したい場合には使用できない。仮想マシンのバックアップにストレージのスナップショット機能を組み合わせて利用したい場合などに活用できる。

「ディスクをフォーマット」を選択した場合は、既存のデータは破棄し、新規にVMFSボリュームの作成を行う。

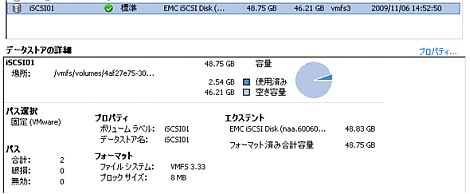

図31は「既存の署名を保持」にて複製されたLUNのマウントを行った場合の例である。オリジナルのVMFSに変更は加えずにマウントし、データストアとして利用できる。仮想マシンが格納済みであった場合は、データストアブラウザよりインベントリに追加し、パワーオンすることなどもできる。

図32は「新しい署名を割り当て」にてスナップショットLUNのマウントを行った場合の例である。VMFSメタデータ内のシグネチャー情報は再作成され、別のVMFSとしてマウントされる。

このように、vSphere 4ではスナップショットLUNに対する操作はvSphere Clientの操作ウィザードの中に透過的に組み込まれた。またターゲットとなるLUNごとにそのふるまいを制御できるようになった。

今回は前回に続いてvSphere 4のストレージに関する新機能について解説した。VMware Infrastructure 3のストレージ機構を基本的にそのまま継承しつつも、さまざまな点において機能強化されている。用途に応じて適切に活用していただければ幸いである。

次回は仮想マシンの可用性を大幅に向上させる機能、VMware Fault Toleranceについて解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.