個人と対話するボットの裏側――大衆化するITの出口とバックエンド:クラウド時代のサービス開発――「個人と対話する機械」を作るヒント(1)(3/3 ページ)

マシンラーニング、ディープラーニングなど、未来を感じさせる数理モデルを使ったコンピューター実装が注目されている。自ら学習し、機械だけでなく人間との対話も可能な技術だ。では、コンピューターはどのように人間との対話を図ればよいのだろうか。コンピューターの技術だけでなく、そこで実装されるべきインターフェースデザインを考えるヒントを、あるコンシューマーアプリ開発のストーリーから見ていく。

「想定の十数倍」――意外なまでに受け入れられた「パン田一郎」

サービス企画立ち上げからサービスのリリースまでを短期間で実現したことは先に触れた通りだが、もちろん、いきなり公開したわけではない。サービスの提供開始を前に、ベータリリースとして限定的に公開する中で、実運用の問題をつぶしていくプロセスも準備していた。ベータリリースの段階では、過去に展開した自社サービスでの経験から、どの程度のユーザー数が付き、どの程度使われるかという想定はあった。しかし、「メッセージ数は想定の十数倍あった」という。

通常の「ボット」であれば、定型句で必要情報を投げ、定型句で応答が返ってくるため、用件のみであれば一往復のやりとりで済むところだが、「パン田一郎」の場合、送られるメッセージは、平均して一人当たり「50」程度で、これはどのユーザーもある程度会話を続けているということになる。恐らく、この記事を見て「パン田一郎」と会話したあなたも、10以上の投稿をしているのではないだろうか。

「ユーザーは1〜2通程度のやりとりで満足するのではないかと思っていたが、『友だち』登録して試しに対話してみたという程度のユーザーであっても一回当たりのメッセージ数は10〜20通と、ある程度会話が続くことが分かった」(板澤氏)

また、LINEスタンプはLINEプラットフォーム上でのコミュニケーションの中で重要な役割を占めており、ヘビーユーザーの中には、レアなスタンプを求める人も少なくない。ユーザーによる「クリエーターズスタンプ」のマーケットも立ち上がる一方で、企業が公式アカウントと「友だち」になれば無料でスタンプを配布する、というプロモーションも行われている。「パン田一郎」の正式リリース時も、この手法でアカウントそのものの認知拡大を図った。

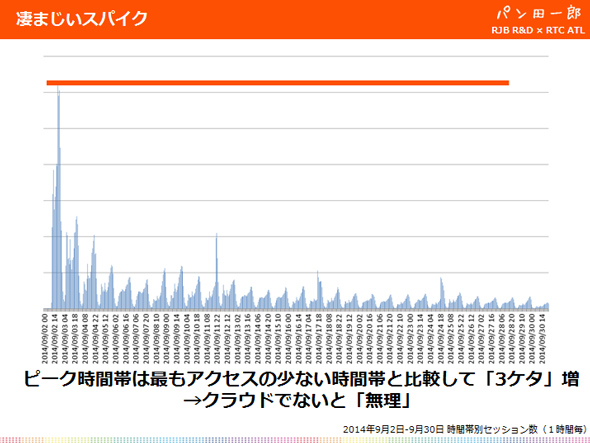

その結果、アカウントへのメッセージ送信数は下図のように、非常に大きなスパイクが生まれている。

キューの詰まりが、けがの功名に。「人間味のある応答」と認知

AWS環境下で一定のスケーラビリティを確保する構成を採用していたことから、ある程度の負荷には耐えられる見通しだった。

「オンプレミスでは実現できなかったことが、クラウドを使うことで成立した」と板澤氏は述べる。

しかし、キャンペーン開始直後には想定を越える負荷が発生、契約上限の台数までスケールさせても処理が追い付かない事態になったという。結果、キューには処理し切れないメッセージがたまっていったが、運営チームはすぐさまインフラ運営チームと連携し、サーバー台数増強を進めた。

「サービス企画メンバーの多くがエンジニア経験があったことが奏功した」(板澤氏)

日本国内で展開するサービスであったこともあり、サーバー増強と併せて「利用者が寝る時間帯は負荷も収まるので、処理が追い付かずにキューがたまる状況は1〜2日で解消できた」(板澤氏)という。

とはいえ、サービスの正式スタート当初はキューがたまってしまったことで、当然応答遅延が発生した。オンラインサービスでは数秒の応答待ち時間で顧客の離脱率が上がり、収益に影響が出るといわれることが多い。キャンペーンも相まって、最もLINEユーザーへの露出が多く、「試してみよう」と思うユーザーが多い重要なタイミングで発生した応答遅延は、意外なことに、マイナスにはならなかったという。

「パン田一郎」の場合、30分くらい遅れて返事が届くケースがあっても、多くのユーザーがおおらかに受け止めたからだ。その背景には、遅延して送られてくる応答メッセージがバリエーションに富み、いかにも人間的な内容だったことがある。

応答があまりにも人間的であったために、利用者が「このサービスは人力で運営されているのではないか」と感じた(認知した)ことが理由だ。「返事が30分後に届いた」「中の人頑張れ」といった、親近感を持ちながら「ネタ」としても喜ぶ反応が多かったという。

本稿では、対話するボット「パン田一郎」の概要、使われているテクノロジ、サービス立ち上げまでの流れ紹介した。「パン田一郎」の正式リリースでは、想定を越える負荷に起因する応答遅延によって、立ち上がり早々に利用者が人間味を感じて親しみを覚える結果になった。これだけでは、ただの「災い転じて福と成す」ような幸運に見えるだろうが、実際には「人間に見せる」「親しみを覚える」ためのデザインは企画当初から仕掛けられていたことだった。

言語処理の技術がこなれてきたことや、扱いやすい機械学習の環境が整いつつあることから、今後は、個人との対話を軸にしたサービスデザインが普及してくるものと思われる。そうした場合に、個人と機械の対話ならではの「応答デザイン」やサービス運営から見えてきた「経験則」を知っておくことは有益なことだろう。後半では、個人との対話ならではの「工夫」や「苦労」によって積み上げられた「経験則」とサービスデザインの在り方を見ていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.