バンナム、スクエニ、東ロボ、MS――人工知能や機械学習はゲーム開発者に何をもたらすのか:CEDEC 2015まとめ(3/4 ページ)

8月26日に開催されたゲーム開発者向けイベントの中から、バンナム、スクエニ、東ロボ、MSなどによる人工知能や機械学習、データ解析における取り組みについての講演内容をまとめてお伝えする。

AIを作ることは、人を知ること――東ロボやオープンソースの「Kachako」における取り組み

では、アカデミック分野の最先端では、AIに関してどのような研究が進んでいるのだろうか。静岡大学 情報学部 准教授の狩野芳伸氏は「自然言語処理を中心とするAI技術の現状とエンターテインメント業界における応用の可能性」と題するセッションで、最新の研究成果を披露しながら、「人工知能」を作ることはすなわち「人は物事をどのように考えているか」を解き明かすこと、つまりは「言語」を知ることであり、その道のりはまだ遠いとした。

最近、新聞やテレビで「人工知能」が取り上げられることが増えている。中には、「人工知能の発達によって人がやっている仕事の大半は置き換えられる」「人工知能は人類を越える」というような、ややセンセーショナルな記事まで登場している状態だ。

だが狩野氏は、「AIの歴史を振り返ると、ブームと暗黒の時代を繰り返してきた。今はちょうど第三次ブームで、まるで一種のバズワード状態。むしろ学会では、いつこのブームが終わるかが話題になっている」と冷静に言う。

ブームと暗黒期を繰り返してきた理由はいろいろあるが、AIに対する過大な期待も一因かもしれない。例えば狩野氏は後述する通り、東大合格を目指すAI開発プロジェクト「ロボットは東大に入れるか。」(以下、東ロボ)に加わっている。東ロボで開発しているのは純然たるソフトウエアなのだが、普通の人々はどうしても形を持ち、ガシャンガシャンと動くロボットのようなもの、それも人間に近い思考をするものを想像してしまうようだ。だが現実は残念ながらそこまで到達していない。そうした期待と現実のギャップによって熱が冷めてしまう、といったことが繰り返されてきたという。

東ロボプロジェクトで明らかになったAIの可能性と限界

とはいえブームだけあって、AIに関心を持つ人は増えている。ただ「AIとは何か」といったとき、思い浮かべるものはさまざまだ。専門家の間でも、四足歩行の制御から将棋・チェスを解くソフトウエア、あるいは音声認識やビッグデータを用いた機械学習など、それぞれが「これこそAIである」と定義し研究に取り組んでいる。

狩野氏の場合はどうか。「自分にとってAIとは、あの猫型ロボット」。つまり、表面的な形はどうあれ、「人間らしさ」を持つことがAIのポイントだと考えているという。

こうした課題意識を抱きながら、狩野氏は東ロボプロジェクトで、社会科の問題を解く解答機の開発に取り組んでいる。東ロボはテスト用紙に向かうのではなく、問題をデジタル化し、さらにXML形式でマークアップする形に処理した上で回答するが、模試の結果はまずまず。最新の模試で社会科の偏差値は平均を上回る56をマークした。

「社会科というと暗記すれば解けると思われがちだけれど、実は、人間の言語を理解していないと解けない。暗記には人間特有の知的な機能が含まれており、ある種のデータの構造化をしながら記憶している。逆に、ただハードディスクに格納するだけでは解けない。つまり、『データとして同じ』ということと『意味が同じ』ということは違うことを理解していなければ解けない」(同氏)。

一方で苦手なのは「英語」「政治経済」だ。模試の講評では「東ロボくんは『民主主義とは何かが分かっていない』と言われた」という。

なぜこの分野が不得意かというと、こうした問題を解くには「常識」が必要になるからだ。だが、「常識というものは教科書に載っていない。データベース化されていないし、そもそもデータベース化できない。常識は人によって違う。関東と関西でも、日本と海外とでも違う」(狩野氏)

こうした限界はあるが、今回開発した解答機には、YesかNoかで答えられるタイプの分野ならばさまざまな応用の可能性があるという。例えば「知識源」をセンター試験ではなく電気製品のマニュアルに変えれば、顧客の問い合わせ対応を任せられるだろうし、医療知識を格納すれば、医師を手助けする診断支援システムが可能になるだろう。興味深いことに、すでに大学入試センターが「過去問と同一の問題を出さないようにする」という目的でこのシステムを採用しているそうだ。

オープンソースの「Kachako」で専門家以外でも言語処理やAIを扱える

狩野氏は現在、「言語処理」のためのフレームワークシステム開発に取り組んでいるという。

よく知られたAIの一つにIBMの「Watson」があるが、その下敷きとなっている質問応答機能や機械学習、リアルタイム処理といった技術の多くは、オープンソースソフトウエア(以下、OSS)の形で利用可能だ。だが、専門家以外の人がこうしたソフトウエアを自力で組み合わせ、チューニングしていくのは難しい作業だった。

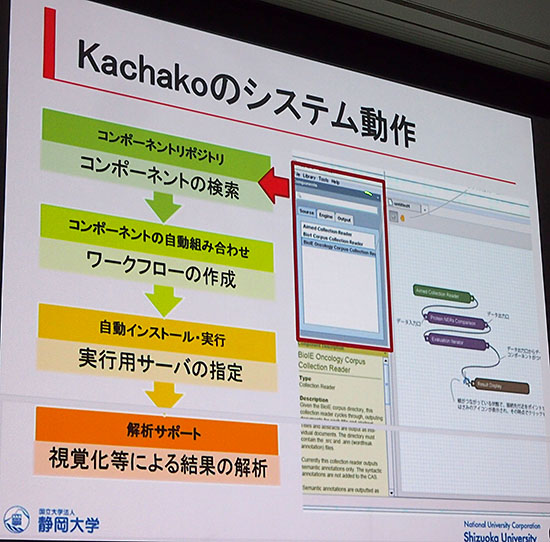

そうした手間を掛けず、入出力を指定するだけで自動的にできるようにすることで、専門家でなくとも言語処理やAIを使えるようにしたいという目的で作成したのが、統合自然言語処理システムの「Kachako」だ。国際標準フレームワークの「UIMA」に対応しており、言語処理時の組み合わせ比較の自動生成・実行機能や解析支援機能も備えている。また基盤にハイブリッドクラウドを採用することで、拡張性やセキュリティにも配慮した。さらに、言語処理のチューニング作業を支援するため、画面上で学習すべき手掛かりを指定するだけで自動的に学習してくれる機械学習機能も統合されている。

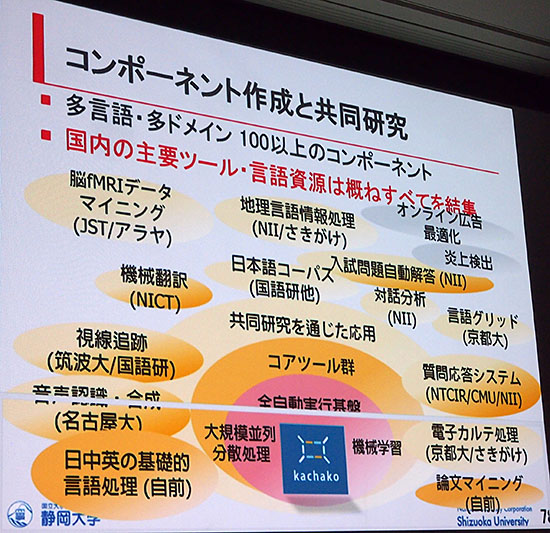

狩野氏はKachakoのプラットフォームをベースに、さまざまな共同研究を進めているという。機械翻訳や日本語コーパス、電子カルテ処理に加え、「例えば『CEDECの会場はどこですか?』という質問に答えられる質問応答システムもOSSでできるようにした」(同氏)。

今後はKachakoをOSSとして公開するとともに、新たに会社を興し、そこでKachakoに関する事業を展開していく計画という。「これによって自然言語処理技術をコモディティ化していきたい」(狩野氏)

応用としてコールセンターやサポートセンターのオペレーター補助などが考えられるだろうし、ゲーム分野ならば、「マスコットキャラクターと会話したり、NPC(Non Player Character)に『ここは○○の村です』という定型文ばかり話させたりするのではなく、AIを活用してインタラクティブな導入チュートリアルを行うといったことも実現できれば」という。また、別途研究している脳画像解析技術を活用し、脳波のパターンを下にプレーヤーのドキドキ具合を検出してゲーム展開を変えたり、呪文を頭の中で文字通り「詠唱」すると発動する、といったアイデアも考えられるという。

人間と会話できるAIは実現するか?

それでもなお残る研究課題が「言語」だ。「言語は人間の知能の中核。人間と会話ができるシステムを作ろうと思っている」と狩野氏は言うが、その道のりは長そうだ。

「すでに人間と話せるソフトウエアやロボットがあるじゃないか」と思う人もいるかもしれない。だがその多くはボットの延長線上にあり、非常に単純なもの。相手が話し終えてから解析に取り掛かるため会話にタイムラグが生じるし、それまでの文脈を無視してとんちんかんな返事が返ってくるなど、真の意味での「人工知能」、言語機能ではない。

「メディアの報道にはミスリーディングが多い。現状では、明日にもロボットが人間並みに会話をするなんてことはない」(狩野氏)。同様に機械学習やディープラーニングについても誤解が多く、内部状態の解析や時系列データの扱いといった問題そのものが解析できていない現状では、会話が可能なレベルのAIが生まれるには無理があるという。

狩野氏はこう指摘しつつ、「でも私はそれを作りたい」という。そのためには、人間がどのように会話を行い、それをどう理解しているか、言葉や思考についてしっかり研究を進め、人間の知恵を絞っていく必要がある。「そうした技術進歩によっていつの日か、人間と会話できるAIシステムが実現できるのではないか」とした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ゲームバー、Cortana、Edge、HoloLens、Bridge、DirectX 12、ANGLE――Windows 10はゲーム開発者に何をもたらすのか

ゲームバー、Cortana、Edge、HoloLens、Bridge、DirectX 12、ANGLE――Windows 10はゲーム開発者に何をもたらすのか

8月26日に開催されたゲーム開発者向けイベントの中から、ゲームバー、Cortana、Edge、HoloLens、UWP、Bridge、DirectX 12、Cocos2d-x、ANGLE、Visual Studio Tools for Unity、Xbox LiveなどWindows 10関連の講演模様をお届けする。 Windows 10、DirectX 12、Kinect、PlayStation 4、VRヘッドセット対応、Unity 5への移行に見るUnityの可能性と課題

Windows 10、DirectX 12、Kinect、PlayStation 4、VRヘッドセット対応、Unity 5への移行に見るUnityの可能性と課題

クロスプラットフォーム対応のゲームエンジンとして多くのユーザーを抱える「Unity」。このUnityの開発者向けに、最新動向と技術情報を紹介する公式イベント「Unite 2015 Tokyo」が、4月13、14日に東京お台場で開催された。この記事では、4月13日に行われた、ソニー・コンピュータエンタテインメント、マイクロソフト、コロプラによる各セッションのダイジェストをお伝えする。 ディープだが覚えておきたいUnityゲーム開発の小テク16選まとめ

ディープだが覚えておきたいUnityゲーム開発の小テク16選まとめ

2015年2月24日、「日本Androidの会 Unity部」の主催による「Visual Studio Tools for Unity」の勉強会が開催された。日本マイクロソフトのエバンジェリストによるVSTUの紹介やQ&Aに加え、UnityやVisual Studioを使いこなすプロのゲーム開発者によるライトニングトークも行われ、盛り上がりを見せた。 ハッカソン、デバイス、海外展開、人材育成――ゲーム開発で私たちは今何をすべきか

ハッカソン、デバイス、海外展開、人材育成――ゲーム開発で私たちは今何をすべきか

2015年1月23〜25日、世界中で同時に行われた48時間にわたるゲーム開発ハッカソンの模様と、ゲーム開発がテーマのトークセッションをいくつかダイジェストでお届けする。 ゲーム嫌いも知っておきたい3D CG/VRのエンタープライズ活用事例〜Unity Solution Conference 2014まとめ

ゲーム嫌いも知っておきたい3D CG/VRのエンタープライズ活用事例〜Unity Solution Conference 2014まとめ

ゲーム開発で有名なUnity。医療や建築、ヘルスケア、観光などゲーム以外の活用事例をイベントリポートでお届けする。 Oculus Rift、Unity、Openframeworks...感覚器官フル稼働の仮想空間を実現する

Oculus Rift、Unity、Openframeworks...感覚器官フル稼働の仮想空間を実現する

学生のアイデアを具現化するツールの進化・普及と、感覚器官をフルに使う人工現実感。表現とインターフェースについての学生の挑戦から「思い付き」を実現する環境のいまを知ろう。 Unity 4.2でBaaSを使って簡単にストアアプリを作るには〜CEDEC 2013「Unity on Windows 8」レポート

Unity 4.2でBaaSを使って簡単にストアアプリを作るには〜CEDEC 2013「Unity on Windows 8」レポート

開発の概要や、プッシュ通知ができるライブタイルなどWindows特有の機能を追加する方法、事前審査テスト時の注意点なども。