2019年も脆弱性の全公開情報を調べるには2〜3人月かかる――CVE/CWE視点で見る2018年の脆弱性のトレンド:OSS脆弱性ウォッチ(11)

連載「OSS脆弱性ウォッチ」では、さまざまなオープンソースソフトウェアの脆弱性に関する情報を取り上げ、解説する。今回は、2018年の脆弱性のトレンドを、CVE、CWEなどの視点から見てみます。

「OSSセキュリティ技術の会」の面和毅です。本連載「OSS脆弱性ウォッチ」では、さまざまなオープンソースソフトウェア(OSS)の脆弱(ぜいじゃく)性に関する情報を取り上げ、解説しています。

今回は、2018年の脆弱性のトレンドを、「CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)」「CWE(Common Weakness Enumeration)」など、SCAP(Security Content Automation Protocol:セキュリティ設定共通化手順)の要素となっている脆弱性情報の視点から見てみます。

2018年の脆弱性のトレンドについて

2018年の年末にかけてセキュリティ関連企業各社から、「2018年に起きたセキュリティインシデント」をまとめる情報が出ています。さまざまな視点の情報がありますが、本稿では、あえてCVE/CWEなどの視点で見てみます。

なおCVE/CWEに関しては、連載「OpenSCAPで脆弱性対策はどう変わる?」をご参照ください。

公開された脆弱性数の傾向(CVE数の遷移)

さまざまな視点で見ていくために、まずはCVEに関して「Published」を起点として見てみましょう。今回の情報は、NIST(アメリカ国立標準技術研究所)のNVD(National Vulnerability Database)から取得しています。Mitre社のDWF(Distributed Weakness Filing)がCVEを発行してからNVDに登録されるまで少し時間差があるので、その点を加味した考察とします。

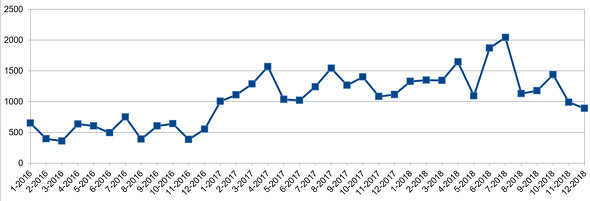

図1は2016〜2018年に公開されたCVEの総数です(公開された後に重複などでリジェクトされたものは除いています)。2016年から見てみると右肩上がりで大まかに推移していますが、2017年から2018年にかけては増加傾向が緩やかになっているように見えます。

ちなみに図2では年ごとの総数を見ていますが、2016年から2017年にかけては3倍程度だったものが、2017年から2018年にかけては1.1倍以下になっています。これは、脆弱性が少なくなったということよりも、各社で脆弱性をCVEとして公開する仕組みが行き渡ってきたと考えるべきでしょう。

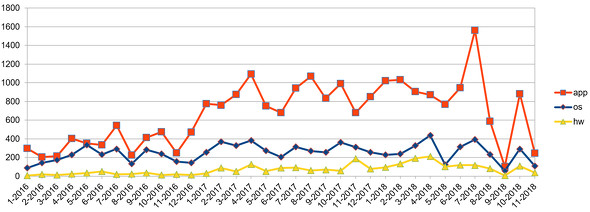

各CVEの情報には、CPE(Common Platform Enumeration)で種類(「OS」「App」「HW」)が記載されているため、その種類ごとに2016〜2018年の遷移を見てみます(図3)。

図3を見て面白いのは、OSやHW(ハードウェア)に関しての脆弱性は、2016年から2018年にかけての伸び率がほぼ横ばいです。これから、2016〜2017年の伸び(さらに言えば、2017〜2018年の若干の伸びに対しても)をリードしているのは、(MySQLやApacheなどのミドルウェアを含む)Appであることです。このことから、OSやHWを作っていたベンダーはもともとCVEの公開を行っていたため、件数の伸び率はほぼ横ばいですが、Appを作っているベンダーがより脆弱性の(さらにCVEとしての情報の)公開に積極的になってきていることがうかがえます。

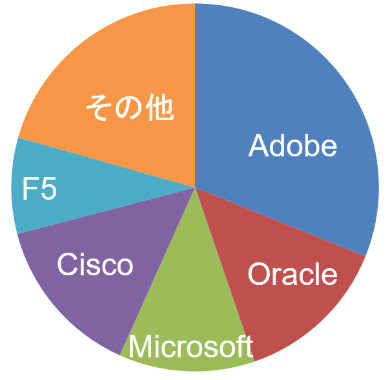

また図3を見ると、2018年7月にAppが飛び抜けて多くなっていることに気付きます。この伸びを調べてみると、2018年7月にはAdobeのアップデート、Oracleの四半期アップデート、Microsoftの月間アップデートに加えて、Ciscoのアップデート、F5 NetworksのBIG-IP関連アプリケーションのアップデートが全て重なったためのようです(図4)。

また、これらの図から、2018年は月間で1500〜2000件のCVEが公開されていることが分かります。「1件のCVEについて、調査に15分かかる」と(ざっくり)見積もると、毎月375〜500時間=2〜3人月ぐらいかかると算定できます。このため、「公開されている脆弱性情報全てを調査するには、2〜3人月ぐらいの工数は見積もる必要がある」といえます。

2019年にも同程度の脆弱性情報が公開されると仮定すると、そのくらいの作業量が必要と予想できるので、人員の確保や、脆弱性情報通知サービスなどを検討する際の目安にするとよいでしょう。

公開された脆弱性種別の傾向(CWE数の遷移)

次に、各脆弱性のCWE数の遷移について見ていきましょう。CWEのトップ10の遷移を2016〜2018年で見てみました(図5)。

- CWE-79(クロスサイトスクリプティング):2017年とほぼ同数

- CWE-119(バッファーエラー):2017年から半減

- CWE-20(不適切な入力確認):2017年の3分の2

- CWE-284(不適切なアクセス制御):2017年の3分の2

- CWE-200(情報漏えい):2017年の3分の2

(語弊はありますが)いかにもよくある脆弱性が減っていることが分かります。これは、テストツールを用いるなどして、目立つような脆弱性を2017年にだいぶ減らしてきた成果のように見えます。

総数を比較する他に、伸び率を見てみましょう。2016〜2017年、2017〜2018年での増分を取り、2018年の伸びが2017年に比べて大きいもののトップ5を見てみます(図6)。

- CWE-285(不適切な認証):増加率が6.3倍

- CWE-190(整数オーバーフロー):増加率が3.5倍

- CWE-88(引数インジェクション):増加率が2.5倍

- CWE-16(環境設定):増加率が2.3倍

- CWE-184(不完全なブラックリスト):増加率が2倍

この中では、特にCWE-285の増加率が著しくなっています。CWE-285のOSS系での例としては、2018年8月に発生したPostgreSQLの脆弱性(CVE-2018-10925)における「INSERT特権とUPDATE特権を少なくとも1つのカラムに対して持っているユーザーが、viewとinsertクエリを使って他のカラムをupdateできる脆弱性」などが挙げられます。

2018年は、このような脆弱性が発見、公開されることが多くなった年だといえます。

Meltdown/Spectreについて

エンジニアから見た2018年のセキュリティは、2018年1月4日に公開された「Meltdown/Spectre」から始まった、CPU/GPUなどのハードウェア系の脆弱性が多かった印象です。では、このCPU/GPU関係の脆弱性は、どのように扱われたのでしょうか。

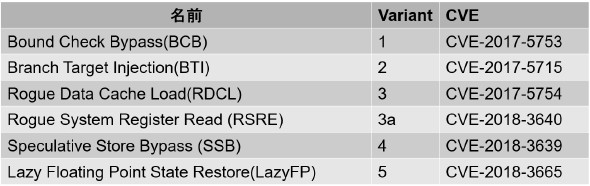

Meltdownを含むSpectreの亜種は、以前の記事でも扱いましたが、図のようになっています(図7)。

これらのCWEは、CWE-200(情報漏えい)です。このCWE-200の2016〜2018年の遷移は図8のように常にトップ5内にありますが、減少傾向にあります。

このことから、2019年にも同様の脆弱性が出る可能性は大いにあり得ます。全体としての数は(脆弱性調査の自動化や、今回のようなハードウェア由来の脆弱性情報が流通して穴がふさがれていくため)減少するのではないかと予想できます。

まとめ

今回は、2018年の脆弱性のトレンドを、CVE/CWEなどの視点で見ていきました。この2018年の傾向がそのまま2019年に引き継がれるとは言い切れませんが、指標の一つにできるのではないかと思います。2019年にも多くの脆弱性が公開され悪用されると思いますが、筆者の方でも(OSS中心になってしまいますが)なるべく早く情報をブログで公開する予定です。

2019年もシステムをメンテナンスする管理者、セキュリティ担当者、システムインテグレーターの方々へ、日々のご活躍をお祈りいたします。

筆者紹介

面和毅

略歴:OSSのセキュリティ専門家として20年近くの経験があり、主にOS系のセキュリティに関しての執筆や講演を行う。大手ベンダーや外資系、ユーザー企業などでさまざまな立場を経験。2015年からサイオステクノロジーのOSS/セキュリティエバンジェリストとして活躍し、同社でSIOSセキュリティブログを連載中。

CISSP:#366942

近著:『Linuxセキュリティ標準教科書』(LPI-Japan)」

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.