2019年も気が抜けない 第1四半期時点のサイバー攻撃をトレンドマイクロが分析:ランサムウェアの攻撃が急増

トレンドマイクロが公開した最新のセキュリティ報告書によると、2019年第1四半期(1〜3月)は、ランサムウェアによる攻撃が目立った。中でも法人を標的とするものが増えている。

トレンドマイクロは2019年5月29日、最新のセキュリティ動向を分析した報告書「2019年 第1四半期セキュリティラウンドアップ:データを暗号化する標的型攻撃」を公開した。2019年第1四半期(1〜3月)は、ランサムウェアによる攻撃が目立った。

2019年第1四半期のランサムウェアによる攻撃総数は、全世界で約3750万件。年間攻撃総数が約5550万件だった2018年に比べて急増している。

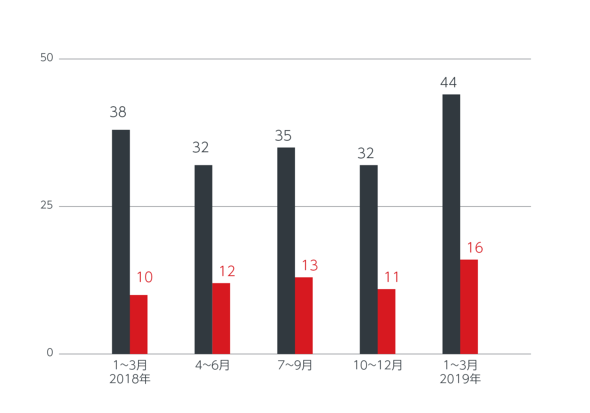

最近のランサムウェアは、法人を標的とするものが増えているようだ。2019年第1四半期の全世界の法人を対象にした調査では、ランサムウェア被害事例は32件で、対前年同期比約1.2倍だった。

新たに猛威を振るった「LockerGoga」、フィッシング攻撃も増加

中でも2019年に入って新たに出現したランサムウェア「LockerGoga」は、身代金を要求する文書に「There was a significant flaw in the security system of your company(あなたの企業のセキュリティに重大な欠陥があった)」という文言が記載されており、法人を標的としていることが分かる。LockerGogaはノルウェーの大手アルミニウム生産企業の工場稼働停止やフランスのコンサルティング会社で深刻な被害を引き起こした。

LockerGogaの被害事例では、システム管理者向けのツール「PsExec」が悪用されていた。これは、標的型攻撃によく見られる手段だ。

トレンドマイクロによると攻撃者は、標的とした企業のネットワークに事前に侵入し、PsExecの実行に必要な認証情報を入手していたと考えられるという。例えば米国の製造会社を攻撃したランサムウェア「BitPaymer」は、Windows PowerShellを利用するマルウェア「Empire」を用いて管理者権限を持つ認証情報を入手した後、PsExecを使用してBitPaymerを実行したことが分かっている。

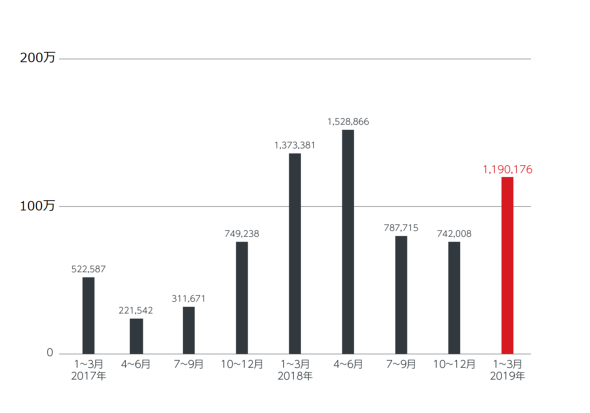

一方、2018年に過去最大規模に拡大したフィッシング攻撃も継続している。2019年第1四半期に、フィッシングサイトに誘導された国内の利用者数は119万176件。トレンドマイクロは、この3カ月間だけで41件の日本語フィッシングメールキャンペーンを確認したとしており、既に2018年の年間キャンペーン数97件の半分近くまできている。

同社は、フィッシング詐欺の新たな手口として、ネットバンキングの認証情報を詐取し、さらに送金処理などの際に要求されるワンタイムパスワードを利用者に入力させる手口を確認したという。このフィッシングサイトへの誘導手段には、電子メールと携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)がある。どちらも「パスワードの失効」や「第三者によるログイン試行を確認」など利用者の不安をあおり、偽サイトに誘導してIDやパスワードなどの入力を促す。

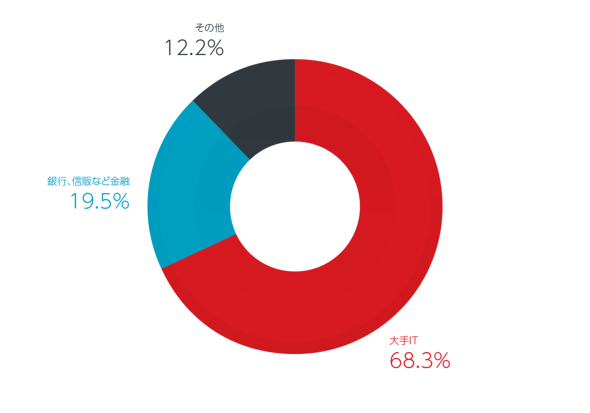

実在する企業の正規サービスを偽る手口では、AmazonやAppleといった大手IT企業のサービスを偽るものが約68%を占めた。これは2018年と比べて増加しており、トレンドマイクロでは、利用者をだます手口として定着した、と分析している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

ランサムウェア(Ransomware)

ランサムウェア(Ransomware)

「WannaCry」など、最近急速に被害が拡大しているランサムウェア。ユーザーデータを「人質」にとって身代金を要求するその“手口”とは? その事例や被害額、対策は? 90秒の解説動画も追加! ダークウェブに潜入してランサムウェアを取り巻く環境を知る

ダークウェブに潜入してランサムウェアを取り巻く環境を知る

2017年に脅威をもたらした「WannaCry」をはじめ、ランサムウェアは、多くのサイバー攻撃の中で最も懸念すべきものの1つだ。正しく理解して対策するためには、護る側の視点だけではなく、攻撃者の視点も把握しておく必要がある。 「言葉では言い表せない絶望感だった」――ランサムウェア被害者が語る

「言葉では言い表せない絶望感だった」――ランサムウェア被害者が語る

「サイバー攻撃者の手法」を解説する本連載。今回はその「外伝」として、ランサムウェア被害者へのインタビューをお届けする。感染に気付いてから復旧に至るまでの“ランサムウェア被害の生々しい実態”をぜひ知ってほしい。