高木浩光氏が危惧する、「不正指令電磁的記録に関する罪」のずれた前提と善なるエンジニアが犯罪者にされかねない未来(Coinhive裁判解説 後編):私たちは当事者なんです(2/3 ページ)

一審無罪となったCoinhive裁判。しかし判決の裏には、条文の誤読や残された論点がある。裁判で被告人証人となった高木浩光氏が、裁判、法律解釈について詳しく解説した。

立法当初は議論の対象外だったデュアルユースのプログラム

高木氏は他にも、下記の論点に触れた。

- 「動作」の解釈――その目的まで含めて動作の意図に反するといわなければならないのか

- 「実行の用に供する」の解釈

- 「供用」の扱い――作成、保管との関係

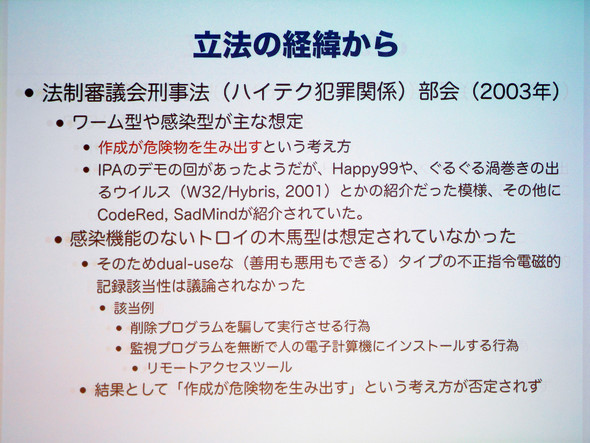

こういった食い違いが生じている背景には、立法のいきさつも影響しているのではないかと説明した。

2011年に新設された刑法「不正指令電磁的記録に関する罪」。この法律について、議論され始めたのは、Code RedやNimda、Slammerといったワーム型ウイルスが猛威を振るっていた2003年ごろだった。

法制審議会が想定したのもこうしたウイルス、つまり「作成した段階で即危険物といっても構わないプログラムだけが『不正指令電磁的記録』に当たると考えられ、作成罪の議論の対象となっていた」と高木氏は説明した。

逆にトロイの木馬(もしくは遠隔操作プログラム)のように、「善用も悪用もできるデュアルユースのプログラムについては議論されないまま」(同氏)、つまり専門家や技術者の知見を踏まえないまま、ウイルス罪に関する話が進んでしまった。

結果として、ワームのように常に意図に反する「危険物」を作り出す場合と、善用も悪用も可能なものを作成する場合とではレベルに大きな開きがあり、異なる判断基準を適用すべきであるにもかかわらず、混同され、誤解されていることが、Coinhive事件をはじめとする一連の事件の背景にあるのではないかと説明した。

こうして「作り出したら直ちに危険」という考え方でいくと、ワームやウイルスの作成はもちろんだが、善用も可能なリモートアクセスツールについても「作ったら危険、出版物で説明しても危険」ということになり、「セキュリティ技術者にも脅威となってくる」(高木氏)。

だが残念ながら、ウイルス罪が国会に提出されて成立した当時のことを知る担当者も人事異動などで入れ替わっている。当時のいきさつや考え方を知る人が少なくなり、警察庁から適切な、まっとうな指導ができていないこの状況は異常なことだと高木氏は言う。

異なる要件の犯罪を混同することで生じたバランスの欠けた現状

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

被告弁護人と高木浩光氏は何と闘ったのか、そしてエンジニアは警察に逮捕されたらどう闘えばいいのか(Coinhive事件解説 前編)

被告弁護人と高木浩光氏は何と闘ったのか、そしてエンジニアは警察に逮捕されたらどう闘えばいいのか(Coinhive事件解説 前編)

Coinhive、Wizard Bible、ブラクラ補導――ウイルス作成罪をめぐる摘発が相次ぐ昨今、エンジニアはどのように自身の身を守るべきか、そもそもウイルス作成罪をどのように解釈し、適用すべきか。Coinhive事件の被告人弁護を担当した平野弁護士と証人として証言した高木浩光氏が詳しく解説した 「『一回転』でググれ」と言ったら、逮捕されますか?

「『一回転』でググれ」と言ったら、逮捕されますか?

情報セキュリティの啓発を目指した、技術系コメディー自主制作アニメ「こうしす!」の@ITバージョン。第13列車は「不正指令電磁的記録供用罪」です ブラクラ補導問題を題材にしたエンジニア小説、@ITに爆誕

ブラクラ補導問題を題材にしたエンジニア小説、@ITに爆誕

セキュリティ業界のご意見番といえば、高村ミスズ先生ですよね- 高村ミスズの事件簿 ブラクラ篇(小説)

さあ、今週も始まりました。ピーター斎藤のイマ・トピ・ザ・ニュース! 今日もたくさんのアクセス、ありがとー! このコーナーはネット界隈でバズってるバズってないに関係なく、元SE のボクが興味深いなーとか、これどうなの、とか思ったり感じたりした話題をテーマに、ゲストと議論する30 分です  文系エンジニアですが、ハッカーになれますか?

文系エンジニアですが、ハッカーになれますか?

セキュリティ会社起業、ファイル共有ソフト「Winny」の暗号解読成功、政府の「情報保全システムに関する有識者会議」メンバー、「CTFチャレンジジャパン」初代王者――華々しい経歴をほこる“ホワイトハッカー”杉浦隆幸さんは、20代で創業し17年たった会社を去った後、新しい取り組みを始めた――