ヒトへの作用が不明な薬の副作用や効能を予測するAI Karydo TherapeutiXが開発:報告例のない効能を予測できる

Karydo TherapeutiXとATRは共同で、ヒトへの作用が未知の物質の副作用や有害事象、効能を予測するAIを開発した。物質をマウスに投与したときの、全身を網羅した遺伝子情報を指標として、その物質がヒトで起こす副作用や効能を予測する。

Karydo TherapeutiXは2020年1月9日、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)の佐藤匠徳特別研究所と共同で、ヒトへの作用が未知の物質(被験薬)の副作用や効能を「その物質の構造や作用メカニズム、標的などの情報がなくても高精度に予測できるAI(人工知能)システム」を開発したと発表した。実際に、分子化合物やペプチド、タンパク質の合計15種類の医薬品について、AIの有効性を確認したとしている。

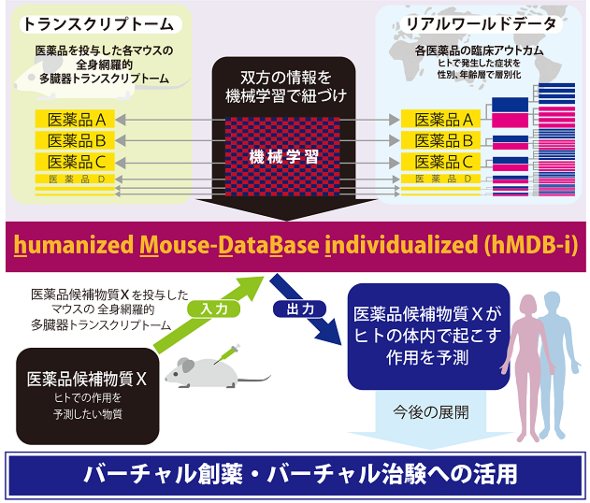

開発したのは、「hMDB」(humanized Mouse DataBase)と、hMDBを発展させた「hMDB-i」(humanized Mouse DataBase, individualized)、「hMDB/LP法」(hMDB/Link Prediction法)の3手法。

hMDBは、ある物質をマウスに投与したときの、全身を網羅した遺伝子情報(トランスクリプトームデータ)を指標として、その物質によってヒトに起きる副作用や効能を予測する。hMDB-iは、性別と年齢層別に、副作用や有害事象とその発生頻度を予測する。hMDB/LP法は「ドラッグリポジショニング」と呼ばれる、ヒトを対象とした臨床試験での安全性と体内動態が確認されている市販実績がある既存薬から、別の疾患に有効な新しい薬効を見つけ出す手法への活用が期待できるという。

遺伝子発現パターンをAIに学習させる

今回のAIシステム開発の基礎となっているのは、KarydoとATRの研究グループが2018年に完成させた、全身を網羅した多臓器連関トランスクリプトーム地図「i-Organs Atlas」。これは、心臓疾患や腎臓疾患、糖尿病、がん、若年性認知症の発症から悪化までの病態動態を反映するマウスの各種病態モデルについて、全身を網羅する13〜23種の器官での、初期から後期までの遺伝子発現の変化を計測し、解析した多器官遺伝子発現地図。これと、同研究グループが新たに計測したマウス全身の遺伝子発現パターン(トランスクリプトーム)を照合することで、疾患の発症や重症化の仕組みと医薬品の作用を解明できることを発見したという。

hMDBは、こうした仕組みをAIに学習させた。具体的には、現在流通しているさまざまな医薬品をマウスなどの動物に投与したときに起こる全身の遺伝子発現パターンと、それぞれの医薬品をヒトに投与したときの実際に報告されている副作用と効能の情報を対応付けてAIに学習させる。ヒトへの作用が未知の物質の副作用や効能を調べるには、その物質をマウスなどの動物に投与して全身の遺伝子発現パターンを計測し、その情報をAIに入力する。すると、副作用や有害事象、1万1312種類の既知の疾患に対する効能の有無が予測される。

hMDB-iは、ヒトの副作用データを性別と年齢層で分類した上でAIに学習させた。そしてhMDB/LP法では、各医薬品と報告されている有害事象をリンク予測で関連付けることで、対象医薬品の既知の効能だけでなく、報告例のない効能を予測できるようにした。

既存の方法では開発中止の割合が9割

研究グループによると、hMDBやhMDB/LP法は、米国立衛生研究所(NIH)が提供する、現在医薬品開発で主流の予測システム「LINCS L1000」よりも優れた予測性能を示したという。同グループでは、hMDBによる予測の仕組みはまだ十分に解明できていないとしており、今後は、その仕組みの解明に取り組むとしている。

医薬品開発の現場では、ヒトを対象とした試験(治験)の前に、培養細胞や動物を使った前臨床・非臨床試験で副作用が少ないことや効能を確認する。だが前臨床・非臨床試験で検証できても、治験で副作用が生じたり、有効性が認められなかったりして開発が中止となる割合が90%に上るという。開発中止による損失は1つの被験薬当たり150億〜2000億円程度とされており、医薬品の価格高騰の一因となっている。

前臨床・非臨床試験と治験の結果が異なる主な原因は、前臨床・非臨床試験で使う細胞や動物とヒトとの種差。これまでも種差を解消する手法が幾つか開発されたが、根本的に解決できていなかった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

災害時も衛星経由で医療データを復元「かかる時間はたった9秒」 NICTらが開発

災害時も衛星経由で医療データを復元「かかる時間はたった9秒」 NICTらが開発

NICTなどのチームは、電子カルテデータの安全なバックアップと、医療機関の間での相互参照や災害時の迅速なデータ復元が可能なシステムを開発した。衛星を経由し、9秒でデータを復元でき、認証の安全性を量子コンピュータでも解読困難なレベルまで上げた。 米英で疾病の「診断」を下すAIドクターが登場。日本ではどうなるのか

米英で疾病の「診断」を下すAIドクターが登場。日本ではどうなるのか

医療分野におけるAI活用の最前線について、東京大学 医科学研究所 国際先端医療社会連携研究部門の湯地晃一郎特任准教授に聞いた。米英で疾病の「診断」を下すAIドクターが登場している中、日本の医療はどう変わりつつあるのだろうか。 IoTとLPWAネットワークで患者のバイタルサインを収集 最適な医療を提供――名大病院、シスコが実証研究へ

IoTとLPWAネットワークで患者のバイタルサインを収集 最適な医療を提供――名大病院、シスコが実証研究へ

ICTの活用による医療サービスの向上を目指して「スマートホスピタル構想」を進める名古屋大学医学部附属病院(名大病院)は、シスコシステムズと共同でIoTデバイスとLPWA(Low Power Wide Area)ネットワークを活用した、医療現場のIoT化に関する実証研究を開始した。