米英で疾病の「診断」を下すAIドクターが登場。日本ではどうなるのか:ものになるモノ、ならないモノ(83)

医療分野におけるAI活用の最前線について、東京大学 医科学研究所 国際先端医療社会連携研究部門の湯地晃一郎特任准教授に聞いた。米英で疾病の「診断」を下すAIドクターが登場している中、日本の医療はどう変わりつつあるのだろうか。

西暦2200年代(23世紀)の宇宙空間を舞台にしたSFテレビシリーズ『スタートレック:ディスカバリー』には、宇宙船「U.S.S.ディスカバリー」船内の医療室のシーンがたびたび登場する。そこでは、ウェイクワード「コンピュータ」で応えてくれる、高度に発達した人工知能(AI)が患者の体をスキャンするなどして、患部の特定や症状を可視化するなど、各種検査を行う様子が描かれている。フィクションの世界とはいえ、AIを活用した未来の医療体制の一端を垣間見ることができる。

東京大学 医科学研究所 国際先端医療社会連携研究部門の湯地晃一郎特任准教授(取材中にApple Watch Series 4、Anker Nebula Capsule Proなど最新のデバイスを使いこなしており、ITガジェット好きの一面を垣間見た)

では、人間の医師はいないのかというと、そんなことはない。医療行為を行っているシーンを見る限りでは、診断や治療といった直接的な医療行為は、人間の医師が行っているように見える。AIは、医師を支援するための「ツール」としての位置付けである。つまり、約200年後であっても、『スタートレック』の劇中では医療行為の主役は人間であって、AIは、あくまでも補助的な医療ツールの域を脱していない。もっとも、同ドラマの他のシリーズでは、「緊急用医療ホログラム」なる、AIが作り出したバーチャル医師が医療行為を行う場面があることは付け加えておこう。

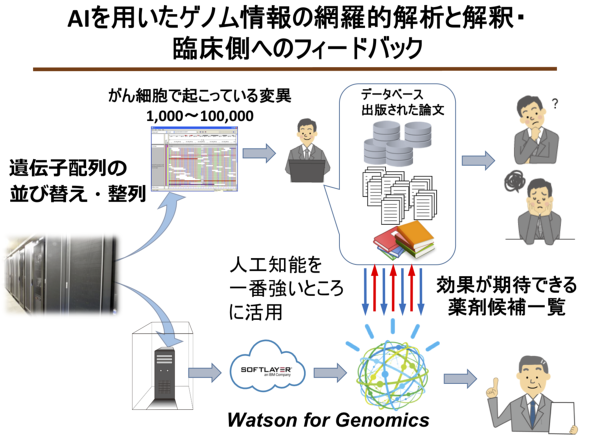

今回のコラムは、医療分野におけるAI活用について、その最前線の話題をご紹介しよう。医療分野については完全に門外漢の筆者に最新情報を指南してくれたのは、東京大学 医科学研究所 国際先端医療社会連携研究部門の湯地晃一郎 特任准教授(以下、湯地先生)。湯地先生自身も、遺伝子変異に対応する治療薬の探索研究をAI(IBM Watson for Genomics:WfG)を利用して実施している(図参照)。AIを活用したゲノム医療は、がん診療をはじめとするさまざまな医療の現場に革新的な変化をもたらすと期待されている。

「診断」を下すAIドクターの登場――米国

湯地先生が、まず教えてくれたのは、米国の事例だ。特定の疾病に限るが、現実はある意味、『スタートレック』より進んでいる。2018年4月、米国の食品医薬品局(FDA)は、自律型人工知能(autonomous AI)による初期糖尿病性網膜症の自動診断システム「IDx-DR」を医療機器として承認した。医師なしにAIが「診断」を下すシステムが、ついに米国で初めて正式に認可されたのだという。

このAIは、IDx Technologiesという医療スタートアップが開発した。さらに特筆すべきは、FDAの承認通知に、日本の医療機器メーカーであるトプコンの検査機器「TRC-NW400」が記載されている点だ。TRC-NW400で撮影した眼底の写真をクラウド上のAIプロブラムに送信すると、約60秒で「初期」の糖尿病性網膜症か否かを診断してくれるという。そこに「医師の解釈」は必要ない。

IDx-DRは、内科クリニックでの使用が想定されているそうだが、機器やソフトウェアの操作は、トレーニングを受けたスタッフが行い、AIにより導き出された「診断」結果を患者に知らせるという流れだ。「診断」は、専門医を受診すべきか否かの二択判定になるという。一般的な診察では、眼底写真を見て専門医が「診断」を下すのが通常だが、疾病の有無を判断するという、専門性の高い医療行為をAIが肩代わりしているわけだ。

気になる診断精度だが、「感度87.4%、特異度89.5%」と報告されている(「npj Digital Medicine」から引用)。「感度」は、疾病を持っている人を「病気だ」と正しく診断する率であり、「特異度」は、疾病を持っていない人を「病気ではない」と正しく診断する率だ。専門医なしで、9割近い精度で「病気です」「病気ではありません」という判断が行えることの意義は大きい。加えて、「初期」段階での「診断」を可能にしている点にも注目したい。糖尿病性網膜症は糖尿病の3大合併症の一つで、発見が遅れ進行すると失明に至る。日本を含む先進国では、成人の失明原因の上位に位置する(日本眼科学会のサイトから)。

もちろん、それ以降の医療行為(治療や投薬)は、人間の専門医が実施することになるが、「診断」という領域に、AIが進出したことの意味は革命的ですらある。そして、さらに、重要なのは、医療行政の主務官庁がこのシステムを認可したことであろう。

チャットbotが問診してくれるアプリ――英国

ただ、上記は全て米国での話である。米国は、医療におけるITやAIの利活用に先進的な国だ。さらに、医療に対する伝統的な価値観や独自の制度により、医療分野においても市場メカニズムが幅を利かせているという。そのため、GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)をはじめとするITの巨人たちが医療スタートアップに対し巨額の資金を投入していると報じられている(参考)。だからこそ、IDx-DRのような先進的システムを開発するスタートアップも登場する。さらに、FDAも医療費抑制などをもくろんで、AIやITの活用に前のめりで取り組んでいる。

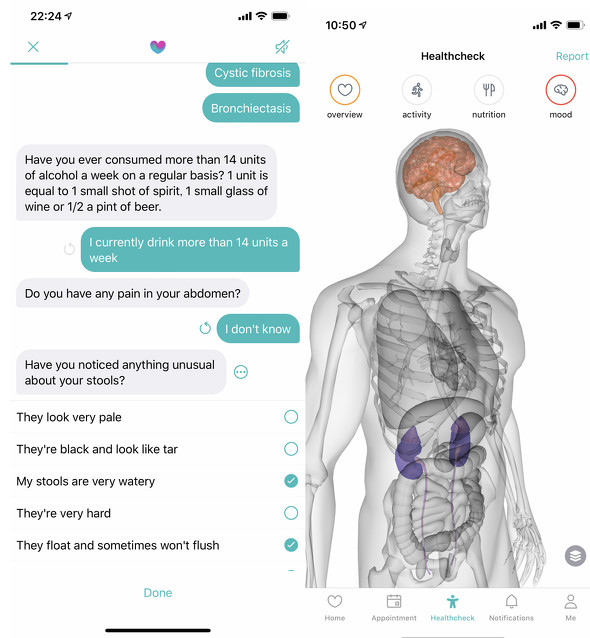

そんな米国の先進事情を踏まえた上で、湯地先生が次に教えてくれたのは、英国の事例だ。実は、英国の医療スタートアップもAI活用で存在感を示している。Babylon Healthは、スマートフォン向けの医療診断チャットbotアプリを提供している。患者がアプリに「頭が痛い」などと、症状を入力すると、AIが提示する項目から当てはまるものを選択する形式で「問診」が進行する(音声出力も可能)。吹き出し型の対話形式で「問診」を進めていくと、最終的に症状に関するアドバイスが表示される。実際に英国在住の知人に依頼し使用感などを試してもらったのだが「自分でネット検索して病状を推測するより、はるかに信頼感が持てた」とのこと。

Babylon Healthのサイトには、「診断ではなく、リスク要因と統計に基づいたヘルスケア情報であって、医者に代わるものではない」といった趣旨の注意書きがされている。ここだけを読むと、日本にもある、お手軽ヘルスケア系のアプリと大差ない印象だが、このアプリは、英国国営の医療サービス事業である「国民保健サービス」(National Health Service:NHS)と協業体制を築いており、医師不足を解決する手段として期待されている。つまり、一見するとヘルスケア情報を提供するアプリのようではあるが、国家のお墨付きを得た上で、事実上の「初期診断」機能を提供しているわけだ。

英国は日本同様の「国民皆保険」制度の下での医療が行われている。ただ、大きく異なる部分もある。日本のように、どの医療機関に駆け込んでも保険適用で診察を受けられるというものではない。緊急時を除き、初期診察は「GP」と呼ばれる総合診療医(いわゆる「かかりつけ医」的な存在)に診てもらわければならない。必要であれば、その上で、大きな病院や専門医を受診することになる。医師不足も手伝い、「GP」の予約を取ろうとしても、何日、何週間と待たされることも珍しくないという。Babylon Healthは、国の機関と共同で「GP at Hand」と呼ばれるAIドクターによる医療サービスも開始した。前述のようにチャットbotでの診察やテレビ電話形式で登録医師の面談も提供されている。人間の医師によるリアル受診の必要性の有無について判断してくれるので、医師の負担軽減や診療所の混雑緩和にも役立っているという。一方で批判もあり、有効性や危険性、さらには費用対効果や長期的な影響については、検証が必要だろう。

Babylon Healthは、Alphabet傘下のAlphaGoで有名なDeepMindの創設者から8500万ドルを調達している。なおAlphabetは、DeepMindの一部を米国のGoogle Healthに統合し、医療分野の研究出資を活発化させている。

内視鏡検査におけるAI支援でリードする日本

日本の状況はというと、AIによる「診断」が公的に認められるのは、まだまだ先の話になりそうだ。とはいえ、AIによる「支援」という部分では日本も負けてはいない。

湯地先生が、日本の事例として最初に教えてくれたのは、昭和大学とサイバネットシステムなどが共同開発した内視鏡診断支援システム「EndoBRAIN」。臨床性能試験を経て、「医薬品医療機器等法」に基づき、「クラスIII・高度管理医療機器」として2018年12月6日に承認を取得し、2019年3月8日からオリンパスが販売を開始した。内視鏡というと、日本企業が世界的に見ても高いシェアを誇る分野だ。AIによる支援で製品としての付加価値を高度化することで、今後も世界をリードすることが期待されているという。

私事で恐縮だが筆者は、5年ほど前に内視鏡による大腸検査を経験している(AI支援のない従来型のもの)。検査中は、モニター画面で医師が見ているのと同じ映像を見ることができる。つまり、自分の腸内をリアルタイムで見ることができるだけに、次に紹介するYouTube動画は、あまりにもリアルで自分事として受け止め、見入ってしまった。

内視鏡体験者としては、ほぼリアルタイムで病変の有無を判定している様子に、目を見張ってしまう。筆者の記憶では、従来型の内視鏡の場合、医師が慎重に腸の内壁を確認しながら、30分近く時間をかけて検査していたので、このようなAI支援があることで、検査時間の短縮による患者負担の軽減を期待できる。さらにはAI支援により悪性(がん)か良性かも画像で診断されれば、組織の一部を採取して病理医が診断する「生検」についても、必要性が大幅に減る可能性があるという。出血、穿孔(せんこう)、感染などの危険性がある、侵襲的な検査、生検を行わなくてもよくなるかもしれないのだ。

医師不足が深刻化している日本、AIの役割は

ただ、AIによる「診断」が認められていない日本の現状では、AIが「高い確率で腫瘍である」と判断しても、最終的な判断は、従来通り、人間の医師が行う。つまり、どれだけ、AIが発達しても、後述する法的な制度が変わらない限りは「診断」という最終判断は、従来通りのスキームの中で人間の医師が行わなければならないのだ。

2018年12月、厚生労働省は、AIを用いた診断、治療などの支援を行うプログラムの利用と医師法第17条の規定との関係について、「課長通知」を出した。そこには次のように記してある。

人工知能(AI)を用いた診断・治療支援を行うプログラムを利用して診療を行う場合についても、診断、治療等を行う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の責任を負うこととなり、……(以下省略)

医療においても、自動運転における法的な議論と類似する部分があることに気が付くだろう。2019年5月28日成立の、自動運転を想定した「改正道路交通法」では、システムが運転を担うレベル3の自動運転が条件付きで認められたものの、いかなる場合においても、ドライバーが即座に運転を交代できる状況であることが前提になっている。つまり「最終的な責任は、ドライバーにあり」という考え方なのだ。倫理、法律、社会的課題といった部分で時間をかけた議論が必要なのは、医療も自動運転も同じである。

医師不足が深刻化している中で、過労死ラインをはるかに超えた働き方を余儀なくされている医師も多いと聞く。日本でAIが診断を下す日は、まだまだ先の話とはいえ、そのような医師不足の状況で、AIが医師業務を「支援」してくれることの意義は大きい。それは結果的に、われわれ患者の利益にもなると信じ、今後も医療とAIの関係について見守っていきたい。

著者紹介

山崎潤一郎

音楽制作業の傍らIT分野のライターとしても活動。クラシックやワールドミュージックといったジャンルを中心に、多数のアルバム制作に携わる。Pure Sound Dogレーベル主宰。ITライターとしては、講談社、KADOKAWA、ソフトバンククリエイティブといった大手出版社から多数の著書を上梓している。また、鍵盤楽器アプリ「Super Manetron」「Pocket Organ C3B3」などの開発者であると同時に演奏者でもあり、楽器アプリ奏者としてテレビ出演の経験もある。音楽趣味はプログレ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

“AIチャットbot”が県民の救急医療相談に対応――埼玉県、NEC開発の「AI救急相談自動応答システム」を2019年7月に開始

“AIチャットbot”が県民の救急医療相談に対応――埼玉県、NEC開発の「AI救急相談自動応答システム」を2019年7月に開始

埼玉県がAI活用のチャットbotによる「AI救急相談自動応答システム」を2019年7月に本格稼働させる。NECが開発に着手した。文章表現が違っても文意を的確に捉えられるNECのAI技術を活用。急な病気やケガの際の対処方法や医療機関などについて、スマホなどからチャット形式で相談できるようになる。 AIで市民の健康状態を予測 6万人分の健診データで精度向上も――倉敷中央病院とNEC、予防医療で共創

AIで市民の健康状態を予測 6万人分の健診データで精度向上も――倉敷中央病院とNEC、予防医療で共創

岡山県の倉敷中央病院とNECは、AIを活用した予防医療に向けて共創を開始。将来の健康状態を予測する「NEC 健診結果予測シミュレーション」を用いて、約6万人分の健診データを分析し、健診結果の予測精度向上を図るとともに、発症予測まで視野に入れた技術検証に取り組む。 Deep Learningが医療向けVR/MRサービスでどう活用されたのか

Deep Learningが医療向けVR/MRサービスでどう活用されたのか

医療現場のCT画像から手術対象の臓器などをVR/MR用にSD立体化した事例において、ディープラーニングの技術はどのように選択され、活用されたのか。実際に取り組んだ手順で説明し、今後の展望についても紹介する。