企業の5G活用に立ちはだかる「2つの壁」とは?:羽ばたけ!ネットワークエンジニア(51)

安定性、低遅延性、高速性に優れる5Gのミッションは、今後訪れる労働人口の低下に対抗する「省人化」や人とロボットとの高度な協調による「人の可能性の最大化」などだ。だが、本格活用に至るまでには幾つかの課題がある。

ローカル5Gの制度化、キャリア5Gのサービス開始から2年余りがたった。5Gネットワークはそろそろ、実証実験を行う第一段階から本格的に実用化する第二段階に進める頃合いだと思うのだが、それには2つの高い壁があると筆者は感じている。

企業ネットワークの未来を事例ベースで考える本連載。今回は、筆者の経験や先行企業の状況を踏まえて、5G活用のために乗り越えねばならぬ「2つの壁」を考察する。

実はつなげるのが大変な5Gネットワーク

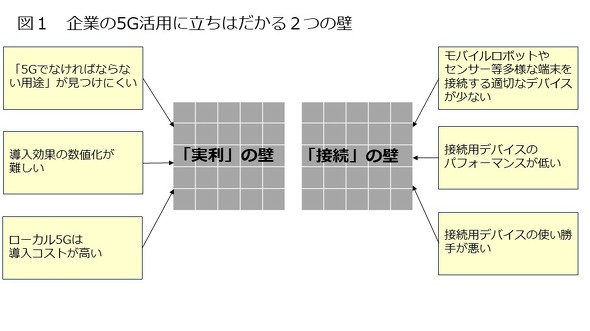

5Gネットワークを作ったり実証実験をしたりしただけでニュースになるフェーズはもう終わった。今は5Gネットワークの成果を明らかにすべき段階だ。しかし、本格的な実用段階に進むには、高い2つの壁があると筆者は感じている。それは図1に示す「実利の壁」と「接続の壁」だ。

第一の壁は「実利の壁」だ。「なぜ5Gでなければならないのか」という理由付けが簡単ではないのだ。例えば後述するオムロンは、Wi-Fiで運用するモバイルロボットで世界中の企業に大きなメリットを提供している。Wi-Fiで十分な効果が得られているのに、なぜ5Gにしなければならないのだろうか。

5Gを適用した場合の効果を数値化することも簡単ではない。ローカル5Gは当初より安価になったとはいえ、導入コストがWi-Fiより高く、採算性が良いとはいえない。

第二の壁は「接続の壁」だ。5Gネットワークにモバイルロボットやセンサー、サーバなどを接続する適切なデバイスが少ないのだ。

本連載で再三書いているように、筆者はローカル5Gよりキャリア5Gを企業に推奨している。導入コストが少ないだけでなく、ユーザーが免許を取る必要がなく、専門知識も不要な上、サービスとして提供されるので陳腐化する心配がないからだ。しかし、キャリア5Gにも接続の壁はある。

キャリアは、モバイルロボットなどの産業用機器の接続に適した5Gルーターを用意していないのだ。産業用の5Gルーターは、ルーター本体をロボットの内部に設置し、アンテナは外部に出すという使い方をする。しかし、アンテナ端子があってアンテナを外部に出せるルーターは限られている。他にも産業用の5Gルーターには、コンシューマー用のルーターとは違うさまざまな要件が求められる。

5Gにつなげられるデバイスが見つかっても、パフォーマンスが出ない、使い勝手が悪い、という問題もある。スマートフォンの半分程度の速度しか出ないデバイスもあるのだ。

省人化、無人化の通信インフラとして期待される5G

5Gで先行する企業の状況はどうだろう。JFEスチール データサイエンスプロジェクト部主任部員 四辻淳一氏に、5Gの活用状況をインタビューした。

2020年4月、JFEスチール東日本製鉄所(千葉地区)は熱延工場内で5Gと4Kカメラによる生産ライン監視システムの稼働を開始した(図2)。KDDIのキャリア5Gを使い、基地局を7カ所に設置、カメラは5台稼働している。カメラで撮影した4K映像を5Gで伝送することにより、蓄積される映像と各種トレンドを同期して分析できる。映像は管制室の4K対応モニターで、リアルタイムでも確認できる。

この仕組みにより、目視に頼らずに安全かつ効率的に生産ラインを監視できるだけでなく、設備異常を検出した際にはその時点の画像をプレイバックシステムで詳細に分析できるため、品質管理に役立っているという。

次のステップとして、AIを使ったトレンド分析、品質判定などの実現に向けてデータを蓄積している。

一方、JFEスチール西日本製鉄所(福山地区)は、2022年1月にローカル5GのSub6(4.7GHz帯)の免許を総務省から取得した。ローカル5Gは、準同期方式により上りのスループットを高くできるため、それを生かしたユースケースを目指しているという。

5GではTDD(時分割多重方式)が使われている。キャリア5Gでは下り/上りに割り当てるタイムスロットが固定されており、下りに多く割り当てて上りより速くしている。ローカル5Gの準同期方式では、上りのタイムスロットを増やして速度を上げられるのだ。

5Gの活用は今後、省人化に役立てることが重要だという。クレーンや重量物を運ぶトラックを運転する労働人口は、2030年には現在より30%減少するそうだ。それに備えて、重機の遠隔制御、さらには自動運転を実現し、省人化、無人化を図ることが喫緊の課題だという。そのインフラとして安定性、低遅延性、高速性に優れる5Gが有望なのだ。

省人化のみならず、ロボットと人の高度な協調を目指すオムロンの5G活用

オムロンの産業用モバイルロボットは既に世界40カ国以上で数千台が稼働しており、工場内の材料や部品の自動搬送や生産ラインのフレキシブル化で、省人化や生産性向上に大きく寄与している(図3)。モバイルロボットはWi-Fiを使って運用しており、十分な成果を上げている。Wi-Fiを5Gにするメリットはあるのだろうか?

オムロンは滋賀県草津市の草津事業所内にある「オートメーションセンタ KUSATSU(ATC-KUSATSU)」を2022年1月にリニューアルオープンし、ローカル5Gを使ったモバイルロボットや協調ロボットの実証実験を行っている(図4)。責任者であるインダストリアルオートメーションビジネスカンパニー技術開発本部長 太田康裕氏に話を伺った。

太田氏によると、Wi-Fiを5Gにする目的は3つある。

1つ目は「モバイルロボットの安定運用」だ。Wi-Fiの不安定さが原因でモバイルロボットが停止すると、人間が現場に出て復旧させねばらない。停止は工場のモノの流れや生産ラインを止めることになり、影響が大きい。5Gの安定性を生かし、ロボットの停止を防ぐことが生産性の向上につながるのだ。

2つ目は「ロボット運用の効率化」だ。ロボットは障害物や危険を回避するために迂回(うかい)運動をする。Wi-Fiよりタイムラグが少ない5Gを使えば、より短い距離、より短い時間で迂回できるようになり、ロボットの運用効率が上がる。

3つ目は、5Gならではの広帯域、低遅延を生かした「人とロボットや機械の高度な協調」だ。ベテランとの差を把握した上で、AIが初心者にリアルタイムにティーチングしたり、作業飛ばしなどを検知、通知して作業者をサポートしたりする機能の開発が進められている。

オムロンが目指すスマートファクトリーには2つの方向性があるという。1つは省人化の極みである「ダークファクトリー」(照明のない工場、つまり無人工場)であり、もう1つは上述した人とロボットの高度な協調による「人の可能性を最大限発揮するモノづくり」だ。

Wi-Fiでのモバイルロボットの運用に多くの実績とデータを持つオムロンであれば、5Gを効果的に生かしたスマートファクトリーを開発できるに違いない。その成果の発表が楽しみだ。

目的は「省人化」、課題は「コスト削減」と「接続性向上」

筆者が経験した5Gネットワークの目的も、モバイルロボットによる省人化だ。省人化の主役はネットワークではなくロボットだが、そのインフラとして安定的で低遅延、高速な5Gへの期待が大きいことはJFEスチールやオムロンの話からもよく分かった。

実利を得るハードルを下げるためには、「コスト削減」が必要だ。ローカル5Gは機器のさらなる低コスト化が求められる。キャリア5Gの導入コストの少なさは魅力だが、端末に必要なSIMの料金プランがスマートフォンと同じでは、利用の広がりが期待できない。データ専用で、企業から見て合理的な料金プランが必要だ。

そして、キャリア5G、ローカル5Gに共通する最大の弱点は「接続性の低さ」、つまり5Gに接続するための産業用5Gルーターや5Gモジュールが少ないことだ。現在のキャリアには産業用5Gルーターを自社で用意し、保守までサポートする動きが見られない。

ネットワークは、さまざまなモノがつながって初めて価値が生まれる。つながりもしない5Gネットワークを作って、「5GでDX(デジタルトランスフォーメーション)をやりましょう」などと提案するのは、笑い話もいいところだ。キャリアやローカル5Gのベンダーはもっと真剣に接続デバイスに取り組むべきだ。

企業ユーザーがキャリアやベンダーを選択する際には、コスト削減や接続性の向上に取り組む姿勢と実力を評価すべきだ。そして、5Gルーターや通信モジュールについて自身でもある程度勉強し、知っておくことが肝要だ。

筆者紹介

松田次博(まつだ つぐひろ)

情報化研究会主宰。情報化研究会は情報通信に携わる人の勉強と交流を目的に1984年4月に発足。

IP電話ブームのきっかけとなった「東京ガス・IP電話」、企業と公衆無線LAN事業者がネットワークをシェアする「ツルハ・モデル」など、最新の技術やアイデアを生かした企業ネットワークの構築に豊富な実績がある。本コラムを加筆再構成した『新視点で設計する 企業ネットワーク高度化教本』(2020年7月、技術評論社刊)、『自分主義 営業とプロマネを楽しむ30のヒント』(2015年、日経BP社刊)はじめ多数の著書がある。

東京大学経済学部卒。NTTデータ(法人システム事業本部ネットワーク企画ビジネスユニット長など歴任、2007年NTTデータ プリンシパルITスペシャリスト認定)、NEC(デジタルネットワーク事業部エグゼクティブエキスパート等)を経て、2021年4月に独立し、大手企業のネットワーク関連プロジェクトの支援、コンサルに従事。新しい企業ネットワークのモデル(事例)作りに貢献することを目標としている。

連絡先メールアドレスは tuguhiro@mti.biglobe.ne.jp

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Zoom Phoneで「脱・PBX」はできるか?

Zoom Phoneで「脱・PBX」はできるか?

脱・PBX(構内電話交換機)の流れは10年ほど前から続いている。音声クラウドサービスはそのための手段だ。新しい音声クラウドサービス「Zoom Phone」が日本でも2021年から使えるようになった。Zoom Phoneで「脱・PBX」はできるのだろうか? 「Microsoft Teams+FMC」で、PCは電話を飲み込んでしまうのか?

「Microsoft Teams+FMC」で、PCは電話を飲み込んでしまうのか?

携帯大手3社はMicrosoft TeamsとFMCを連携させたクラウド電話サービスに注力している。TeamsがあればPBXが不要になり、固定電話機がなくてもPCが電話機代わりになる。今後、PCは電話を飲み込んでしまうのだろうか? 2022年の企業ネットワークは「プライベート5G」に注目!

2022年の企業ネットワークは「プライベート5G」に注目!

2021年にソフトバンクとNTTドコモは5Gの最終形であるSA(Stand Alone)のサービスを開始した。2022年にはSAを生かしたプライベート5Gが始まる予定だ。今回は2022年の企業ネットワークを展望するとともに、プライベート5Gへの期待について述べる。