物流や製造分野で活用が進む「フィジカルAI」の仕組みと課題を把握しよう:ビジネスパーソンのためのIT用語基礎解説

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第35回は「フィジカルAI」です。ITエンジニアの学習、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説にご活用ください。

1 フィジカルAIとは

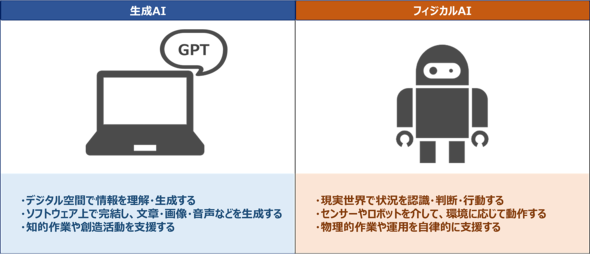

フィジカルAI(Physical AI)とは、AI(人工知能)がセンサーやロボットなどの機械を介して、現実世界で認識、判断、行動する技術の総称です。

昨今のAIは、「ChatGPT」に代表されるように、主にデジタル空間で情報を扱い、文章や画像の生成といった知的作業を支援する形で活用されています。これらは膨大なデータを解析し、人間の思考や表現を模倣する「ソフトウェアとしての知能」として進化してきました。

一方で、こうしたAI技術の発展がロボット工学やセンサー技術と結び付くことで、AIが現実の環境を理解し、自ら判断して機械を動かす段階へと進んでいます。AIが知能だけでなく身体を得て、現実世界の情報を取り込み、自律的に動作できるようになったものがフィジカルAIといえます。

フィジカルAIは、生成AI、IoT(モノのインターネット)、ロボティクス、センシングなど、複数の技術が融合して形成されており、これからの自動化社会を支える基盤技術として注目が高まっています。

2 フィジカルAIの仕組み

フィジカルAIは、人間のように「見る」「考える」「動く」という3段階の仕組みで動作します。この3つのプロセスを高速に繰り返すことで、AIは環境を理解し、自律的に行動することができます。

見る

カメラやセンサーで周囲の情報を取得します。距離や形状、音、温度、人の動きなどをリアルタイムにデータとして取得し、それを基に周囲の状況を把握することで現実世界を理解します。

考える

取得したデータをAIモデルが解析し、何をすべきか判断します。障害物を避けるルートを選ぶ、効率的な作業手順を見つけるなど、学習したデータを基に最適な行動を導き出します。

動く

判断結果を基に、ロボットアームやモーターが動作します。荷物を運ぶ、部品を取り付ける、移動するなど、現実世界での作業を実行しつつ、安全にも配慮し、人との距離や力加減を自動で調整します。

3 フィジカルAIの活用事例

フィジカルAIは、既にさまざまな分野で活用が進められています。

物流、配送分野

物流センターでは、カメラとセンサーを備えた搬送ロボットが自律的に荷物を運んでいます。AIが通路や障害物の位置を認識し、最短ルートを判断して安全に移動します。

一部の都市では、歩道を走行して荷物を届ける無人配送ロボットの実証が進んでおり、将来的にはラストワンマイル(※)の担い手として期待されています。

製造現場

生産ラインでは、人と協働して作業するロボットが導入されています。AIが人の動きを検知して動作速度や力を自動で調整し、衝突を避けながら安全に作業します。

また、カメラの映像をAIが解析し、部品の位置や品質を自動で判断する仕組みも普及しつつあります。これにより、熟練者の経験に依存しない、安定した生産を実現します。

農業分野

農場では、AIを搭載したドローンが作物の状態を撮影し、病害虫や生育状況を解析しています。必要な箇所だけに農薬を散布することで、コストと環境負荷を抑えられます。

さらに、AIが果実の色や形から収穫の適期を判断し、自動で収穫するロボットの実用化も進んでいます。

4 フィジカルAIのメリット

ロボットによる自動化はこれまでも行われてきましたが、従来のロボットは決められた動作を繰り返すだけでした。それに対しフィジカルAIは、AIの判断力を備え、環境の変化を理解して行動を選択できる点に大きな違いがあります。

まだ発展途上の段階ではあるものの、このような進化が、以下のようなメリットをもたらしています。

4.1 労働力不足の解消

単純な定型作業のみならず、状況に応じて判断や動作を切り替えられる点がフィジカルAIの強みです。人の動きや現場の変化を認識しながら自律的に行動できるため、従来のロボットでは対応が難しかった非定型業務を補い、人手不足の現場を支える存在になっています。

4.2 継続的な生産性の向上

AIが現場データを蓄積、分析し、作業の効率や品質を継続的に改善します。現場の状況変化に応じて動作を最適化することで、無駄を減らし、長期的な生産性の向上に寄与する事例が増えています。

単なる自動化にとどまらず、運用の中で成長していく仕組みとして機能する点が大きな価値といえます。

5 普及に向けた課題

フィジカルAIの可能性は大きい一方で、広く普及していくためには幾つかの課題があります。特に重要なのは次の3つです。

5.1 安全性と法規制の整備

既に工場や物流センター、医療・介護施設などでは、AIを搭載したロボットが人と同じ空間で安全に作業する事例が増えていますが、このような仕組みが安定して稼働しているのは、十分に整備された限定的な環境です。

屋外や公共空間など、条件が複雑な場面では、安全基準や責任の所在がまだ明確でないケースが多くあります。AIが社会のあらゆる場面で安心して稼働できるよう、法制度の整備と社会的信頼の確立が必要とされています。

5.2 現場環境への適応

照明や気温、床の状態、人の動きなど、同じ施設内でも環境は日々異なります。AIが多様な条件下でも安定して動作するためには、より柔軟な制御技術や、現場ごとに最適化できる仕組みが必要です。

また、導入後も定期的にAIモデルを更新するなど、AIが現場の変化を学び続ける「再学習」の仕組みを確立することで、継続的な安定運用を実現します。

5.3 人材不足とスキルギャップ

AIは、技術と現場業務の両方を理解する人材がいることで安全かつ効果的に活用できます。AIの仕組みを理解しつつ、業務設計や運用をリードできるような、橋渡し役ができる人材は日本ではまだ限られています。

技術者だけでなく、現場のリーダーや管理職もAIを活用できる知識を身に付けることで、フィジカルAIを組織全体に根付かせることができます。

6 今後の展望

フィジカルAIは、現時点では製造や物流を中心に実運用が進んでいます。今後は、AIが人と協力しながら判断、行動することが一般化し、より安全で効率的な現場が広がっていく可能性があります。

そして、こうした技術の進展を支えるように、日本でも経済産業省と国土交通省を中心に、自動運転やサービスロボットの安全基準策定や制度整備が進められており、より社会へ浸透させるための環境整備が進められています。

また、生成AIとの融合により、言葉でAIやロボットに指示を出すような自然なコミュニケーションが広がりつつあります。現場データを生かした継続的な学習により、AIが環境の変化に適応し続ける仕組みも整備されています。

技術と制度の両面から環境が成熟することで、フィジカルAIは特定分野から社会全体へと着実に浸透していくものと思います。

古閑俊廣

BFT インフラエンジニア

主に金融系、公共系情報システムの設計、構築、運用、チームマネジメントを経験。

現在はこれまでのエンジニア経験を生かし、ITインフラ教育サービス「BFT道場」を運営。

「現場で使える技術」をテーマに、インフラエンジニアの育成に力を注いでいる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「わたしは真悟」の「モンロー」を、2018年のテクノロジーで解説しよう

「わたしは真悟」の「モンロー」を、2018年のテクノロジーで解説しよう

手塚治虫が、スピルバーグが、そして全世界の子どもたちがあのころ夢見たテクノロジーは、2018年現在どこまで実現できているのだろうか?――映画や漫画、小説、テレビドラマに登場したコンピュータやロボットを、現代のテクノロジーで徹底解説する「テクノロジー名作劇場」、第3回は楳図かずお先生の「わたしは真悟」だ。 AIエージェントとは別物 「エージェンティックAI」の概要と活用シーンを理解しよう

AIエージェントとは別物 「エージェンティックAI」の概要と活用シーンを理解しよう

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第34回は「エージェンティックAI」です。ITエンジニアの学習、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説にご活用ください。 近ごろはやりの「バイブコーディング」、概要を理解し課題や注意点も把握しておこう

近ごろはやりの「バイブコーディング」、概要を理解し課題や注意点も把握しておこう

IT用語の基礎の基礎を、初学者や非エンジニアにも分かりやすく解説する本連載、第33回は「バイブコーディング」です。ITエンジニアの学習、エンジニアと協業する業務部門の仲間や経営層への解説にご活用ください。