悪いことをするコードはいねがー!?:こうしす! こちら京姫鉄道 広報部システム課 @IT支線(20)

情報セキュリティの啓発を目指した、技術系コメディー自主制作アニメ「こうしす!」の@ITバージョン。クリスマススペシャル&さよならセブン特別列車、第3弾です。※このマンガはフィクションです。

「こうしす!」とは

ここは姫路と京都を結ぶ中堅私鉄、京姫鉄道株式会社。

その情報システム(鉄道システムを除く)の管理を一手に引き受ける広報部システム課は、いつもセキュリティトラブルにてんてこ舞い。うわーん、アカネちゃーん。

「こうしす!@IT支線」とは

「こうしす!」制作参加スタッフが、@IT読者にお届けするセキュリティ啓発4コマ漫画。

第20列車:NXビット

井二かけるの追い解説

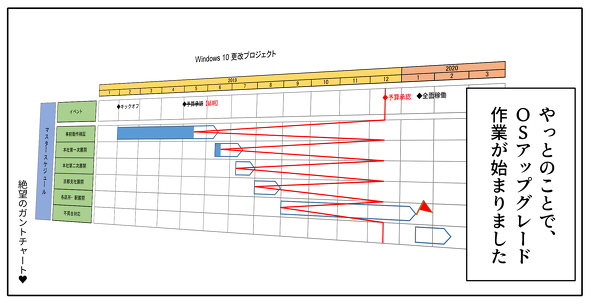

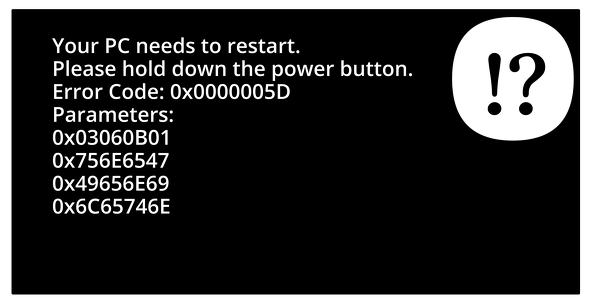

Windows 8以降、CPUが以下の機能に対応していなければ、OSのインストールも起動もできないようになりました。

- 物理アドレス拡張(PAE)

- NXbit(No eXecute bit)、または XDbit(eXecute Disable bit)

- SSE2

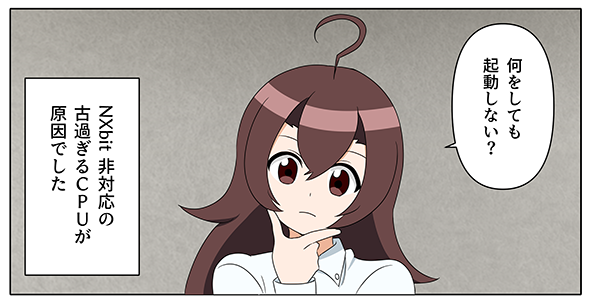

筆者もIntel Pentium III搭載PCにWindows 8のインストールを試みたことがありましたが、エラーメッセージが表示されるだけでした。インストールできないだけでなく、起動もできません。インストール済みのイメージをHDDに展開しても起動しないからです。

古いけどまだまだ使えます……だったPCは、ついにお役ごめんになったのでした。

このはた迷惑なNXbit必須化の理由は何でしょうか。

答えはセキュリティ対策です。NXbit/XDbitは、バッファオーバーフロー攻撃などを防ぐための技術です。メインメモリ上のデータが記録されている領域からプログラムのコードが実行されないようにするために用いられます。

通常、メインメモリには、プログラムのコードと、プログラムが処理するデータが一時的に記録されます。もしプログラムへ入力するデータに、「悪いことをするコード」を仕込めば、そのデータがメインメモリ上に記録されることになります。

しかし、プログラムは、データはデータとして扱っていますから、入力データに「悪いことをするコード」が含まれていても、「悪いことをするコード」が直ちに実行されることはありません。

とはいえ、メインメモリ上にあるものは基本的に「ここにあるコードを実行しろ」と命令されればいつでも実行されてしまう状態にあります。バッファオーバーフロー攻撃などにより「データ領域にある、この部分のコードを実行しろ」という命令が実行されると、データ領域にある「悪いことをするコード」も実行されてしまうことになります。

「データが記録されている領域からプログラムが実行される」というのはこのようなことをいいます。

そこで、「ここはデータ領域なのだから、仮にコードがあっても実行しないで」というようにあらかじめ設定しておけるのが、NXbit/XDbitの機能です。これにより、万が一「データ領域にある、この部分のコードを実行しろ」という命令を受けても実行されないようにできます。

詳細について興味をお持ちの方は、IPAの資料「セキュアプログラミング講座 C/C++言語編 第10章 著名な脆弱性対策 バッファオーバーフロー:#5 運用環境における防御」などを参照してください。

なお、IntelのCPUでは、Pentium 4シリーズの一部からNXbit/XDbitに対応しています。従って、Intel Pentium III搭載PCでは、Windows 8以降をインストールできなかったのです。

Copyright 2012-2017 OPAP-JP contributors.

本作品は特に注記がない限りCC-BY 4.0の下にご利用いただけます

筆者プロフィール

作画:るみあ

フリーイラストレーター。アニメ「こうしす!」ではキャラクターデザイン・キャラ作画担当をしています。

原作:井二かける

アニメ「こうしす!」監督、脚本。情報処理安全確保支援士。プログラマーの本業の傍ら、セキュリティ普及啓発活動を行う。

「こうしす!社内SE 祝園アカネの情報セキュリティ事件簿」(翔泳社)2020年2月発売予定

- Webサイト:IBUTA Kakeru Web Site

- Twitter:@k_ibuta

解説:京姫鉄道

「物語の力でIT、セキュリティをもっと面白く」をモットーに、作品制作を行っています。

原作:OPAP-JP contributors

オープンソースなアニメを作ろうというプロジェクト。現在はアニメ「こうしす!」を制作中。

- Twitter:@opap_jp、@kosys_pr

- 公式サイト:Open Process Animation Project Japan(OPAP-JP)

- 貢献者一覧:こうしす!/クレジット

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Windows 7カウントダウン、第3シーズン

Windows 7カウントダウン、第3シーズン

「2020年1月14日」のWindows 7のサポート終了まで、残すところ4カ月。友人や家族にWindows 7のPCを使ってネットを利用している人を見かけたら、おせっかいかもしれませんが、注意喚起のために優しく一声掛けてあげましょう Windows 7サポート終了対策の“切り札”となるか?――「Windows Virtual Desktop」の一般提供が開始

Windows 7サポート終了対策の“切り札”となるか?――「Windows Virtual Desktop」の一般提供が開始

2019年3月からプレビュー提供されていた「Windows Virtual Desktop」サービスの一般提供が2019年10月1日(日本時間)から始まりました。Windows Virtual Desktopは、2020年1月14日に迫っているWindows 7のサポート終了対策としても注目されています。9月末に新バージョンが提供された「Azure Storage Explorer」についても紹介します サポートが終了するサーバOSを使い続けるリスクを考える

サポートが終了するサーバOSを使い続けるリスクを考える

Windows Server 2008/2008 R2のサポート終了日まで後2年を切った。今後、さまざまなところでサポート終了に関するトピックを目にする機会が増えるだろう。そもそも、サーバOSのサポートが終了する影響とは、どのようなものなのだろうか。本連載では、Windows Server 2008/2008 R2を新しいサーバOSへ切り替える必要性やメリットなどを解説する 再考、Windows OSのライフサイクル――安心して2020年を迎えるために

再考、Windows OSのライフサイクル――安心して2020年を迎えるために

Windowsのサポートライフサイクル期限が近づくたびに、サポート終了の影響やアップグレードの必要性が話題になります。特に2014年4月にWindows XPのサポートが終了してからがそうです。その理由は、Windows PCやインターネットの普及、Microsoftのサポートポリシーの明確化(や変更)、新たなセキュリティ脅威の登場など、さまざまです。2017年4月にWindows Vistaのサポートが終了しました。次は、Windows 7の番です Windows 7のサポート終了最終案内、レガシーサーバの見落としはありませんか?

Windows 7のサポート終了最終案内、レガシーサーバの見落としはありませんか?

「2020年1月14日のWindows 7の延長サポート終了」が目前に迫りました。後継バージョンに移行できない事情は各種あると思いますが、Windows 7をまだ利用中の場合は、その事情を踏まえて何らかの対応が必要です。今回はあらためてサポート終了を周知するとともに、同時期に延長サポート終了を迎えるサーバ製品についても触れます