無償で利用できる「数理、データサイエンス、AI」の教材を公開 東京大学:「DXの推進の一助となることを期待している」

東京大学の数理・情報教育研究センターは「数理・データサイエンス・AIモデルカリキュラム」に準拠した教材の無償公開を開始した。クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY-NC-SA)で利用できる。

東京大学の数理・情報教育研究センター(MIセンター)は2021年6月8日、国内の大学や高等専門学校(高専)などに向けて、同センターが開発した「数理・データサイエンス・AIモデルカリキュラム」に準拠した教材の無償公開を開始すると発表した。政府の「AI戦略2019」に対応した取り組みで、東京大学によるとこうした試みは全国初だという。

MIセンターは、東京大学が2017年に、複数の研究科が連携するために設置した全学的組織。東京大学全体の数理・情報教育の支援・促進に加え、全国の国公私立大学や高専などからなるコンソーシアムの事務局としても活動しており、会員校と協力してモデルカリキュラムや教材などを開発している。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスで利用可能

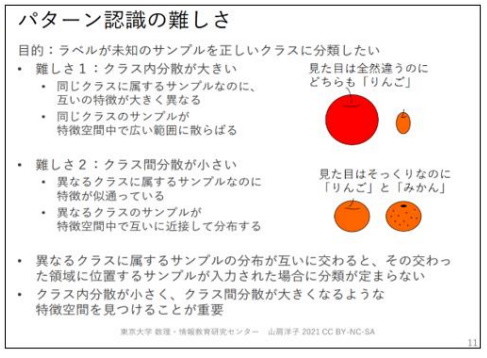

今回無償公開される教材は、MIセンターが2021年3月に策定した「数理・データサイエンス・AI(応用基礎レベル)モデルカリキュラム〜AI×データ活用の実践〜」に準拠しており、「リテラシーレベル教材」と「基礎応用レベル教材」で構成されている。

教材はクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CC BY-NC-SA:作者が条件を提示した上で使用を許諾するライセンス)で利用できる。「学校の授業に合わせてページ単位で教材を使用する」「学生の自学自習で使用する」といった使い方もでき、自由度が高い。

MIセンターは同教材を使用した模擬授業を含むワークショップを2021年6月24日に開催予定で、その後も順次開催する予定だという。同センターは「当該教材の活用により数理、データサイエンス、AIの基礎的素養を持つ人材を幅広く輩出し、デジタル改革やデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進の一助となることを期待している」としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

Kaggleはじめの一歩

Kaggleはじめの一歩

データ分析/機械学習の競技大会プラットフォーム「Kaggle」についてコンペティションの種類や仕組み、メダルと称号などを概説。さらにKaggle初心者にお勧めの教材から、Kaggleに取り組む際に役立つノウハウまでを紹介する。 東北大学の研究グループが「AIの説明能力」を客観的に評価する方法論を構築

東北大学の研究グループが「AIの説明能力」を客観的に評価する方法論を構築

東北大学の塙一晃氏らの研究グループは、AIの説明能力を客観的に評価するための方法論を構築した。既存の手法には、最低限の要件を満たさないものがあり、それらには共通の特徴があったという。 将来は、マシンラーニングを駆使してハーブの効能を突き止めたい

将来は、マシンラーニングを駆使してハーブの効能を突き止めたい

フロントエンドだ、Javaエンジニアだ、なんてタイトルはいらない。男女の区別もいらない。やりたいこと、楽しいことに向き合う、ただそれだけでいい。