約9割のマネジャーがテレワーク中の“サボり”を黙認する理由 「厳しくチェックできるが、やらない」:ライボが「2023年 リモートマネジメント実態調査」の結果を発表

ライボは、「2023年 リモートマネジメント実態調査」の結果を発表した。テレワークを「実施している」と回答した人の割合は62.1%。テレワークに対して「満足している」と回答した人の割合は84.5%に上った。

ライボは2023年1月30日、「2023年 リモートマネジメント実態調査」の結果を発表した。同社の調査機関「Job総研」が現在のテレワークの頻度やマネジメントの課題と内容、テレワーク中のサボり経験などについて20〜50歳代の社会人を対象に実施し、874人から有効回答を得た。

テレワーク頻度は増加傾向

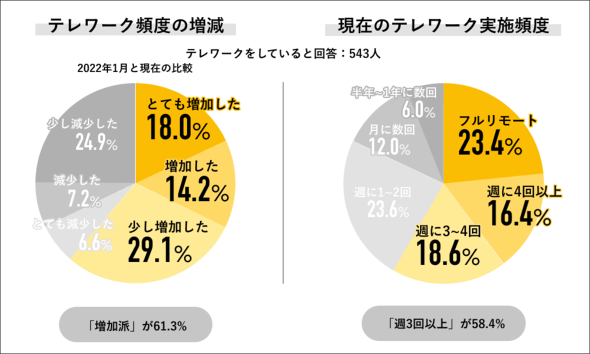

まず、現在テレワークを「実施している」と回答した人の割合は62.1%。これらの人のうち、テレワークの頻度が「増加した」と回答した人の割合は61.3%、「減少した」は24.9%だった。現在のテレワーク頻度について聞くと「フルリモート」が23.4%、「週に4日以上」が16.4%、「週に3〜4日」が18.6%、「週に1〜2日」が23.6%、「月に数回」が12.0%、「半年〜1年に数回」が6.0%となっており、週3日以上テレワークをしている人は58.4%を占めた。

出社とテレワークのどちらが働きやすいかについては63.0%がテレワークと回答し、テレワークに対して「満足している」と回答した人の割合は84.5%に上った。

マネジメントする方もされる方も「コミュニケーション」に悩む

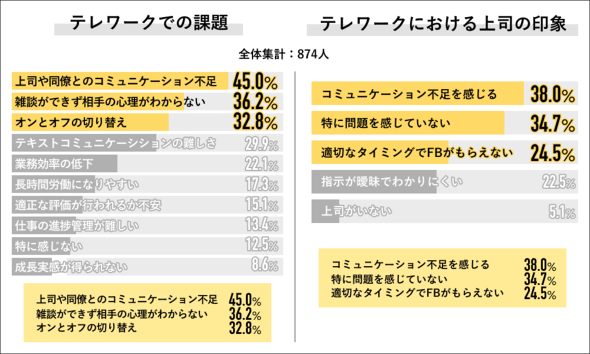

テレワークでの課題については、「上司や同僚とのコミュニケーション不足」を挙げた人の割合が45.0%(複数回答、以下同)で最も多く、次いで「雑談ができず相手の心理が分からない」が36.2%、「オンとオフの切り替え」が32.8%と続いた。

テレワークでの上司の印象については、多い方から順に「コミュニケーション不足を感じる」(38.0%、複数回答、以下同)、「特に問題を感じていない」(34.7%)、「適切なタイミングでフィードバックがもらえない」(24.5%)が挙がった。

マネジメントポジションに就いている人を対象に、テレワークでのリモートマネジメントについて課題の有無を聞くと、「ある」が68.0%だった。具体的な課題について聞くと「メンバーの業務進捗(しんちょく)の把握」(48.1%、複数回答、以下同)、「メンバーの理解度や成長度が分かりにくい」(39.8%)、「忙しくてマネジメントの時間が取れない」(12.1%)が上位に挙がった。

サボりを注意することのデメリット

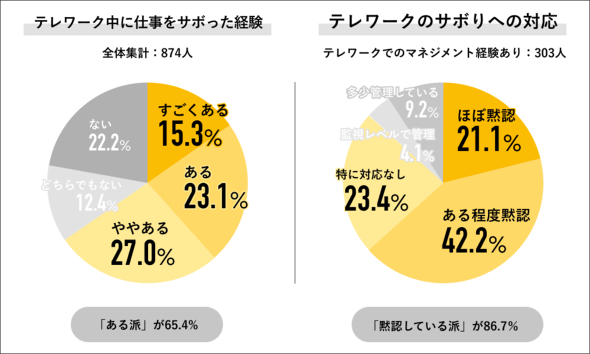

テレワーク中での“サボり”の経験について聞くと「ある」(すごくある、ある、ややある)と回答した割合は65.4%だった。マネジメントポジションの人に「サボりに対し、何かしたらアクションを起こしたかどうか」を聞くと、86.7%が「サボりを黙認している」(特に対応なし、ほぼ黙認している、ある程度黙認している)と回答した。

この結果についてライボは「マネジメント側はテレワークにおける“サボり”をある程度想定した上で黙認していることが分かった。監視レベルで細かく業務把握すれば、コストや関係性などで悪い影響が出ることを理解しているからだ。とはいえ、業務の進捗を把握しにくい状況には変わりなく、マネジメント側はテレワークでの管理にやりづらさを感じているようだ」と述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

39%の企業が「出社している人の方が良いバックアップシステムを使える」と回答

39%の企業が「出社している人の方が良いバックアップシステムを使える」と回答

Arcserveは、バックアップに関する調査結果を発表した。それによると半数以上の企業がデータのバックアップについてテレワーク環境を考慮していないことが分かった。 あおぞら銀行、抵抗感の少ないBYODとスマホ内線でテレワーク環境を刷新

あおぞら銀行、抵抗感の少ないBYODとスマホ内線でテレワーク環境を刷新

あおぞら銀行はコロナ禍以前から、社外にいても携帯電話で社内の固定電話機と内線電話が使えるFMC(Fixed Mobile Convergence)を利用していた。しかし、テレワークを本格化し、より進化したコミュニケーションを実現するには課題があるため、FMCからBYODによるスマホ内線に切り替えた。その狙いと特徴を明らかにする。 思ったより少ない? 従業員数1000人以上の企業でシャドーITの利用経験がある社員の割合とは

思ったより少ない? 従業員数1000人以上の企業でシャドーITの利用経験がある社員の割合とは

メタップスは、従業員数1000人以上の企業を対象に実施したセキュリティ意識に関する調査の結果を発表した。それによると、18.3%の人が「シャドーIT」の利用経験があることが分かった。