生成AI関連スキル、今身に付けるならどの分野? Linux Foundation Japanがレポートを公開:生成AIのユースケースのトップ3を紹介

Linux Foundation Japanは、「2024年 技術系人材の現状レポート」を公開した。生成AIツールの利用増加に伴い、求められるスキルや組織戦略がどのように変化しているかがまとめられている。

Linux Foundation Japanは2024年7月9日、「2024年 技術系人材の現状レポート」を公開した。これは、ITプロフェッショナルの採用やトレーニングの担当者を対象に実施した、技術系人材市場の動向調査の結果をまとめたもの。Linux Foundation ResearchがLF Training & Certificationと協力して作成した調査レポート「2024 State of Tech Talent Report」の日本語版となる。

「クラウド、コンテナ、仮想化」分野に人員が集中?

調査結果によると、企業の優先順位が「スキルアップ」や「クロススキリング」(自分の専門分野以外のスキルを習得すること)などに大きく移っていることが明らかになった。技術人材マネジメントの主要アプローチとしてスキルアップ戦略を挙げた企業の割合は47%、クロススキリング戦略は43%だった。Linux Foundation Japanは「全ての技術領域の大半の企業が、新規採用やコンサルタントの起用ではなく、スキルアップやクロススキリングを優先するようになる」と予測している。

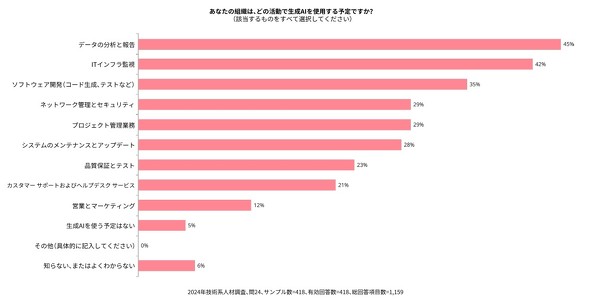

生成AI(人工知能)のユースケースについては「データ分析と報告」(45%)、「ITインフラ監視」(42%)、「ソフトウェア開発」(35%)がトップ3だった。これら3つの領域は以前から自動化が進んでいる領域なため、Linux Foundation Japanは「生成AIによるプロセスの最適化が一層進むだろう。別の視点で言えば、技術系人材がスキルを広げられる領域だ」と述べている。「カスタマーサポートとヘルプデスクサービス」(21%)は下位にランクされているが、同社は「多くのプロセスで、既に自動化が進んでいるため」とみている。

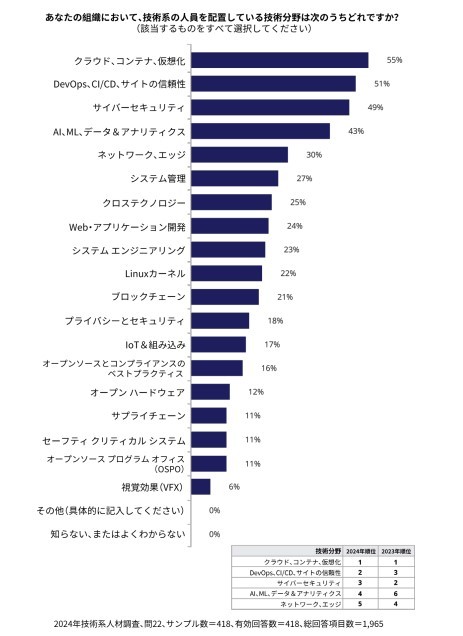

技術系の人員を配置している技術分野を見ると「クラウド、コンテナ、仮想化」(55%)、「DevOps、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)、サイトの信頼性」(51%)、「サイバーセキュリティ」(49%)が、前年に引き続きトップ3を占めた。AI、ML(機械学習)、データ、アナリティクスの分野がけん引役となっており、調査対象となった組織の43%がこの分野に専任の技術者を配置していると回答した。一方、Webやアプリケーションの開発については、前年に比べて若干減少していた。Linux Foundation Japanは「IT運用と開発全体で生成AIアプリケーションへの関心が高まっている」と分析している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

生成AIの導入から、それを扱う人材の育成までをトータルに支援するサービス 日立製作所が提供開始

生成AIの導入から、それを扱う人材の育成までをトータルに支援するサービス 日立製作所が提供開始

日立製作所は「生成AI活用プロフェッショナルサービス powered by Lumada」の提供を開始した。「生成AIで経営改革を推進したい顧客を支援する」としている。 IPAが「生成AI製品、サービスを開発する際の行動例」をDX推進人材向け資料に追加

IPAが「生成AI製品、サービスを開発する際の行動例」をDX推進人材向け資料に追加

IPAは、「デジタルスキル標準」のバージョン1.2を公開した。DXを推進する人材の役割および必要なスキルを定義した「DX推進スキル標準」に生成AIの特性や、生成AIを含む新技術への向き合い方、業務で生成AIを活用する例など“生成AIに関する補記”が追加された。 「置換」ではなく「要約」 住友ゴムが実践したレガシーコードマイグレーションの新しいカタチ

「置換」ではなく「要約」 住友ゴムが実践したレガシーコードマイグレーションの新しいカタチ

Google Cloudが2024年3月7日に開催した「Generative AI Summit Tokyo '24」で、住友ゴム工業の角田昌也氏は、デジタル設計の工程に不可欠な「コンピュータシミュレーション」に関連したプログラムの生成やマイグレーションにおける生成AIの活用事例を紹介した。