|

Ultra DMA/66�̐��\��O�ꌟ�� 2.�����O�̉�����2-2. �ݒ�̊m�F�V�J���� |

|

�ŐVIDE�C���^�[�t�F�C�X���T�|�[�g����]�����[�h

�@�x���`�}�[�N �e�X�g�ɓ���O�ɁAUltra DMA/66�̋K�i���̂ɂ��ĉ�����Ă������B���݂�IDE�C���^�[�t�F�C�X��Ultra DMA/66����łȂ��A�����̓]�����x���T�|�[�g���Ă���BUltra DMA�Ή�IDE�C���^�[�t�F�C�X�̓]�����[�h�̌ď̂ƁA���̃T�|�[�g����]�����x�͕\�̂Ƃ��肾�B

| �]�����[�h | �]�����x | �K�i�� |

| Ultra DMA���[�h0 | 16.6Mbytes/s | �@ |

| Ultra DMA���[�h1 | 25.0Mbytes/s | �@ |

| Ultra DMA���[�h2 | 33.3Mbytes/s | Ultra DMA/33 |

| Ultra DMA���[�h3 | 44.4Mbytes/s | �@ |

| Ultra DMA���[�h4 | 66.6Mbytes/s | Ultra DMA/66 |

| Ultra DMA���[�h5 | 100.0Mbytes/s | Ultra DMA/100 |

| Ultra DMA�Œ�`����Ă���]�����[�h | ||

�@���݂�IDE�f�o�C�X��Ultra DMA�ȊO�̓]�����[�h�Ƃ��āA�����Ă��̏ꍇPIO���[�h1�`4�AMultiword DMA���[�h1�`2������Ă���B�����̓o�X�}�X�^DMA�]���������̏ꍇ��A�Â�IDE�f�o�C�X�Ƒg�ݍ��킹�Ďg�p����ꍇ�A�܂�݊����̂��߂Ɏc����Ă��郂�[�h�ŁA���݂�IDE�n�[�h�f�B�X�N�̐��\��@�\���������Ȃ��ꍇ�������B

�@IDE�f�o�C�X��Ultra DMA/66�Ή��Ƃ������Ƃ́AUltra DMA���[�h4�܂ł��T�|�[�g�����f�o�C�X�ł��邱�Ƃ��Ӗ�����BUltra DMA/33��Ultra DMA���[�h2�܂ŁA�܂��ŐV��Ultra DMA/100�Ή��f�o�C�X��Ultra DMA���[�h5�܂ł��ꂼ��T�|�[�g���Ă��邱�ƂɂȂ�B

Ultra DMA/66����P�[�u�����ύX���ꂽ

�@Ultra DMA/66�ł́AIDE�n�[�h�f�B�X�N�ƃz�X�g �R���g���[����ڑ�����P�[�u���ɕύX���������Ă���B�ʐ^�u80�c�P�[�u���v���AUltra DMA/66����V���ɓ������ꂽ80�c�P�[�u���i80-conductor�P�[�u���j���B����܂ł̃t���b�g �P�[�u���i40�c�P�[�u���j����A80�c�P�[�u���ɕύX���ꂽ�̂́AUltra DMA/33��2�{�Ƃ��������f�[�^�]�����x�ł�����Ƀf�[�^��`�����邽�߂��BIDE�P�[�u���́A�t���b�g �P�[�u�����̗p���Ă��邽�߁A�M����������ɕ��Ԃ��ƂɂȂ�B���̂��߁A�f�[�^�]�����x�����܂������ƂŁA�M�����̓��m�̊����A�������̂��߂̏�Q�ƂȂ����B�����ŁA�M�����̊ԂɃO���E���h����lj����邱�ƂŁA�M�����Ԃ̊����������ɂ����悤�ɍH�v�����킯���B

|

||||||||||||

| 80�c�P�[�u�� | ||||||||||||

| �t���b�g�P�[�u�����̂�80�������A�R�l�N�^��40�s���̂܂܂��B�lj����ꂽ40���̓O���E���h���i��d�ʐ��A0V�j�ŁA�M�����Ԃ̓d���I������߂�V�[���h�Ƃ��āA�M�����ƐM�����̊Ԃɂ͂��܂�Ă���B���肵�č����ȓ]�����ł���悤�A�P�[�u���̒����͍ő�45.7cm�ƋK�肳��Ă���B | ||||||||||||

|

||||||||||||

�@Ultra DMA/66�ł́A40�c�P�[�u����80�c�P�[�u�������AIDE�z�X�g �R���g���[���������I�Ɍ��o�ł���悤�ɁA80�c�P�[�u���̃R�l�N�^�ɍH���{����Ă���B��̓I�ɂ́A34�s���ڂ��O���E���h�ƂȂ����Ă���AIDE�z�X�g �R���g���[����34�s���ڂ��`�F�b�N���邱�ƂŁA40�c�P�[�u����80�c�P�[�u�����ʂł���悤�ɂ��Ă���B���������d�g�݂��݂����Ă���̂́AUltra DMA/66�ɑΉ������n�[�h�f�B�X�N��IDE�z�X�g �R���g���[���̑g�ݍ��킹�ł��A40�c�P�[�u���ŗ��҂�ڑ������ꍇ�AUltra DMA/33�ȉ��̑��x�ł����]���ł��Ȃ��ƋK�i�Œ�߂��Ă��邩�炾�B�Ȃ��A80�c�P�[�u���́AUltra DMA/100�ɂ����Ă����������g���邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@����e�X�g�����f�o�C�X�́A���ׂĂ��̋K��ɏ]���ē��삵���B80�c�P�[�u�����g�p���Ȃ���Ԃł́A�ǂ̃f�o�C�X��Ultra DMA/66�ł̓]�����s��Ȃ������B�����A�`�b�v�Z�b�g��Intel 810�𓋍ڂ���Aopen MX3W��BIOS�Z�b�g�A�b�v�ɂ́A80�c�P�[�u���̌��o���s��Ȃ��Ƃ����I�v�V�������݂����Ă���A80�c�P�[�u�����g��Ȃ��Ă�Ultra DMA/66�ł̓]�����\�������B�������K�i��͔F�߂��Ă��Ȃ��g�p�@�ł���A��Q����������\��������̂Œ��ӂ������B

IDE�f�o�C�X�̓W�����p �s���ł̐ݒ肪�K�v

�@1�{�̃t���b�g�P�[�u���ɐڑ��ł���IDE�f�o�C�X��2�䂾�����B���̂Ƃ�2��̃f�o�C�X�́A�Е����}�X�^�[ �f�o�C�X�i�܂���Device-0�j�A����������X���[�u �f�o�C�X�i�܂���Device-1�j�ƌĂ��BIDE�f�o�C�X��PC�ɐڑ�����ꍇ�A�K���}�X�^�[ �f�o�C�X�ƃX���[�u�f�o�C�X�̂ǂ��炩��I��Őݒ肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�ʏ�AIDE�f�o�C�X�̃}�X�^�[�ƃX���[�u�̑I���́A�W�����p �s�����g���Đݒ肷��B�ʐ^�uIDE�n�[�h�f�B�X�N�̃R�l�N�^�����v�́A����e�X�g����IDE�n�[�h�f�B�X�N�̂���Maxtor 53073U6�̃R�l�N�^�����B�e�������̂��BIDE�R�l�N�^�Ɠd���R�l�N�^�ɋ��܂ꂽ�������A�W�����p �s���ƌĂ�镔�����B

|

||||||||||||

| IDE�n�[�h�f�B�X�N�̃R�l�N�^���� | ||||||||||||

| IDE�n�[�h�f�B�X�N�̃R�l�N�^���̌`��́A�K�i�Œ�߂��Ă��邱�Ƃ�����A�ǂ̃x���_�̐��i�ł��قƂ�Ǔ������B�����c�O�Ȃ���A�A�̃W�����p �s���́A�����Ƀx���_�ԂŐݒ���@���قȂ�B | ||||||||||||

|

||||||||||||

�@�W�����p �s�����A�W�����p �u���b�N�ŃV���[�g�i�N���[�Y�j���邩�A�����ڑ����Ȃ��i�I�[�v���j���̑g�ݍ��킹�ŁA�}�X�^�[���X���[�u���̐ݒ���s���B�����ŃW�����p �s���̐ݒ���@�����������Ƃ���Ȃ̂����A���̕����̓n�[�h�f�B�X�N �x���_���Ƃɐݒ���@���قȂ��Ă���B�W�����p�̑g�ݍ��킹�̈Ӗ��́A�e�n�[�h�f�B�X�N �x���_�̃z�[���y�[�W�ɂ���I�����C�� �}�j���A���ȂǂɋL�q����Ă���B�n�[�h�f�B�X�N�ɂ���ẮA�\�ʂɓ\���Ă��郉�x���ɐݒ���@���L����Ă��邱�Ƃ�����̂ŁA���������������Q�l�ɂ���Ƃ悢���낤�B

|

|

| Seagate U8�̃��x�� |

| �n�[�h�f�B�X�N �x���_�̈ꕔ�ɂ́A�n�[�h�f�B�X�N�̃��x����ɐݒ���@���L�������̂�����B����Ȃ�}�j���A�����Ȃ����Ă��A�W�����p �s���̐ݒ肪������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ȃ��B |

�@�W�����p�ݒ�ł�������Ȃ̂́A�}�X�^�[�ƃX���[�u�Ƃ�������2�ʂ�̐ݒ�ł͍ς܂Ȃ��Ƃ��낾�B�n�[�h�f�B�X�N�ɂ���ẮA�}�X�^�[�ɂ��A�X���[�u�̂Ȃ���Ԃ̃}�X�^�[�i�V���O���@�}�X�^�[�Ƃ��Ă��j�ƁA�X���[�u�������Ԃ̃}�X�^�[��2�ʂ�̐ݒ��p�ӂ��Ă�����̂�����B���������̐ݒ�́A�X���[�u�ɂȂ��f�o�C�X����łǂ����L���ɂ��ׂ����ς���Ă���̂ŁA�����̏ꍇ�A�g���C���G���[�Ń`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Ȃ��A�}�X�^�[ �f�o�C�X�ƃX���[�u �f�o�C�X���P�[�u���̂ǂ̃R�l�N�^�ɐڑ����邩�͋K�肳��Ă���B�ʐ^�u80�c�P�[�u���v��![]() �̃R�l�N�^�Ƀ}�X�^�[�A

�̃R�l�N�^�Ƀ}�X�^�[�A![]() �̃R�l�N�^�ɃX���[�u

�f�o�C�X��ڑ�����B���̏����𗘗p���āA�}�X�^�[�ƃX���[�u�������ݒ肷��P�[�u�� �Z���N�g�Ƃ����d�g�݂�����B

�̃R�l�N�^�ɃX���[�u

�f�o�C�X��ڑ�����B���̏����𗘗p���āA�}�X�^�[�ƃX���[�u�������ݒ肷��P�[�u�� �Z���N�g�Ƃ����d�g�݂�����B

PC�Ƃ̐ڑ��|�[�g��2����

�@IDE�P�[�u���̃z�X�g���R�l�N�^�́APC�̃}�U�[�{�[�h���40�s�� �R�l�N�^�i�ꍇ�ɂ���Ă�PCI�J�[�h���40�s���R�l�N�^�j�Ɛڑ�����B�}�U�[�{�[�h��ł́AIDE�C���^�[�t�F�C�X������40�s�� �R�l�N�^��p���Ă���̂ŁAIDE�ȊO�̃f�o�C�X�Ƃ̐ڑ��~�X���������\���͒Ⴂ�B

|

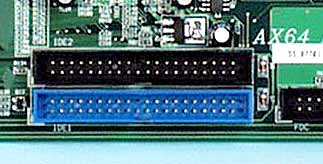

| �}�U�[�{�[�h��̃v���C�}�� �|�[�g�ƃZ�J���_�� �|�[�g |

| �}�U�[�{�[�h��ɂ�2��40�s���R�l�N�^���p�ӂ���Ă���A���炩�̔ԍ����U���Ă�����A�ʐ^�̃}�U�[�{�[�h�̂悤�ɃR�l�N�^�̐F���ς���ꂽ�肷��B���̂����ԍ��̎Ⴂ�ق����A�v���C�}�� �|�[�g�i�ʐ^�ł�IDE1�j�ɂ�����B1�̃|�[�g�ɂ́A2��܂�IDE�f�o�C�X���ڑ��ł���̂ŁA�}�U�[�{�[�h�ɂ͍��v��4��܂ł�IDE�f�o�C�X���ڑ��ł���킯���BOS�N���p�̃n�[�h�f�B�X�N�́A�v���C�}�� �|�[�g�̃}�X�^�[ �f�o�C�X�Ƃ��Đݒ肷��̂���ʓI���B |

�����ȓ]�����[�h��IDE�R���g���[���ɂ���Ē����

�@�v���C�}�� �|�[�g�ƃZ�J���_�� �|�[�g�́A�}�U�[�{�[�h���IDE�R���g���[�����Ǘ����Ă���B���݂�IDE�R���g���[���́APCI��̃f�o�C�X�Ƃ��Ď�������Ă���̂ŁAPCI�̃o�X�}�X�^DMA�]���𗘗p���������ȓ]�����[�h�iUltra DMA��DMA�Ƃ́A�o�X�}�X�^DMA�]���𗘗p���Ă��邱�ƂɗR������j���͂��߁ACRC�ɂ��f�[�^�̌�����S.M.A.R.T�ȂǁA���Ă�IDE�ł̓T�|�[�g�ł��Ȃ������@�\�������悤�ɂȂ��Ă���B

�@Ultra DMA/33�o�ꓖ����IDE�R���g���[���́A1�{�̃P�[�u�����Ultra DMA/33�Ή��f�o�C�X�ƁA������x��IDE�f�o�C�X��ڑ�����ƁA�x���ق��̃f�o�C�X�ɍ��킹�Ēᑬ�ȓ]�����[�h�����g���Ȃ��Ƃ����������������B���̂��߁A�����ȓ]�����[�h��p����ɂ́A1�{��IDE�P�[�u���ɐڑ��ł���f�o�C�X��Ultra DMA/33�Ή����i�����ɂ���K�v������Ƃ���Ă����B�������A���݂�IDE�R���g���[���ɂ͂��̐����͂Ȃ��悤���B

�@����̎����ɍۂ��āA�}�X�^�[��Multiword DMA���[�h2�܂ł����Ή����Ă��Ȃ�CD-ROM�h���C�u��ڑ����A�X���[�u��Maxtor 53073U6�iUltra DMA/66�Ή��j��ڑ����ăe�X�g���s���Ă݂��B���̌��ʁAMaxtor 53073U6�ɑ��ẮAUltra DMA/66���[�h�ŃA�N�Z�X���Ă��邱�Ƃ��m�F�ł����B���̂ق��A�����̑g�ݍ��킹�Ńe�X�g�����{�������A��r�I�V����IDE�R���g���[���ɂ����ẮA�}�X�^�[ �f�o�C�X�ƃX���[�u �f�o�C�X�̃T�|�[�g����]�����[�h���قȂ��Ă��Ă��A�f�o�C�X�̎��ł������ȓ]�����[�h�ŃA�N�Z�X���s�����i�Ȃ��AIDE�̋K�i��A�����P�[�u����̃}�X�^�[ �f�o�C�X�ƃX���[�u �f�o�C�X�ɓ����ɃA�N�Z�X�͂ł��Ȃ��j�B

|

| ������Ultra DMA/33�Ή��R���g���[���ł͒ᑬ�ɂȂ�g�ݍ��킹 |

| ���̂悤�ȍ\���ł́AUltra DMA/33�o�ꎞ��IDE�R���g���[���ł͒ᑬ�ȃf�o�C�X���ɍ��킹�ē]�����[�h���ݒ肳�ꂽ���A���݂�IDE�R���g���[���ł́A�eIDE�f�o�C�X���ł������ȓ]�����[�h�ŃA�N�Z�X�ł���悤���P����Ă���B |

�@���̂悤�ɍ��@�\������IDE�R���g���[�������AUltra DMA/66���܂�PCI�̃o�X �}�X�^DMA�]����p�����]�����[�h��p����ɂ́AIDE�R���g���[���𐧌䂷��f�o�C�X

�h���C�o��p�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŁA����Ultra DMA/66��L���ɂ��邽�߂̃f�o�C�X �h���C�o�ɂ��Ċm�F���悤�B

| �@ | ||

| �@ | �@ | �@ |

| �@INDEX | |||

| �@ | �m�����nUltra DMA/66�̐��\��O�ꌟ�� | ||

| �@ | 1. | Ultra DMA/66�AUltra DMA/100�o��̔w�i | |

| �@ | 2. | �����O�̉����� | |

| �@ | �@ | 2-1. | �@�ނ𑵂��� |

|---|---|---|---|

| �@ | 2-2. | �ݒ�̊m�F | |

| �@ | �@ | 2-3. | �f�o�C�X �h���C�o��ݒ肷�� |

| �@ | 3. | Ultra DMA/66�̎��͂𑪂� | |

| �@ | �@ | 3-1. | �n�[�h�f�B�X�N�Ԃ̔�r |

| �@ | �@ | 3-2. | �]�����[�h�Ԃ̔�r |

| �@ | �@ | �@ | �R���� Windows 2000�ɂ�����]�����[�h�Ԃ̔�r |

| �@ | �@ | 3-3. | IDE�R���g���[���Ԃ̔�r |

| �@ | �@ | �@ | �R���� Windows 2000�ɂ�����IDE�R���g���[���Ԃ̔�r |

| �@ | �@ | 3-4. | Windows 98�W���h���C�o�ƃx���_���h���C�o�Ƃ̐��\��r |

| �@ | �@ | 3-5. | �A�v���P�[�V���� �x���`�}�[�N �e�X�g�Ő��\���͌����̂��H |

| �@ | 4. | Ultra DMA/66�͕K�v�Ȃ̂��H | |

| �uPC Insider�̎����v |

- Intel�ƌ݊��v���Z�b�T�Ƃ̐킢�̗��j��U��Ԃ� �i2017/6/28�j

�@Intel��x86���a�����Ė�40�N���Ƃ����Bx86�v���Z�b�T�́A�݊��v���Z�b�T�Ƃ̐킢�ł��������B���̗��j���ȒP�ɐU��Ԃ��Ă݂悤 - ��204�� �l�H�m�\��FPGA�ɗ����闝�R �i2017/5/25�j

�@�ŋ߁A�l�H�m�\�iAI�j�̃A�N�Z�����[�^�Ƃ���FPGA�����p���铮��������B�Ȃ�CPU��GPU�ɉ����āAFPGA���l�H�m�\�Ɋ��p�����̂��낤���B���̗��R�́H - IoT���p���ւ̍��C�͖��� �i2017/4/27�j

�@�X�^�[�g�̍��C�������悤���B�����̃x���_�[����IoT���g�������؎����̔��\���������ł���B���Ɣ��N������A���p���ւ̃S�[���������Ă���̂��낤���H - �X�p�R���̐V���������͐l�H�m�\�ɂ���H �i2017/3/29�j

�@�X�p�R���֘A�̔��\�������Ă���B�������u�l�H�m�\�v���^�[�Q�b�g�ɂ��Ă���悤���B�l�H�m�\�����̃X�p�R���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��A�ŋ߂̔��\���猩�Ă�����

|

|