ライオンがSAP ERPや基幹系のDB基盤をOracle Exadata X5 & Oracle Database 12cに更改 性能が4〜20倍向上:SAPのさらなる高速化にIn-Memoryの活用も検討(2/2 ページ)

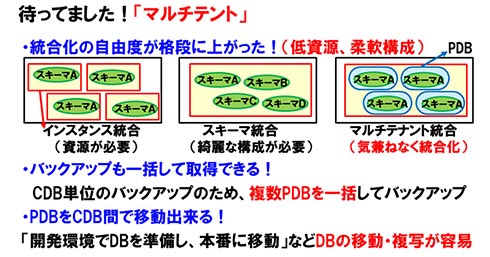

待ってました!マルチテナント 統合の自由度が格段に向上し、使い勝手の良さも魅力的

宇都宮氏は、性能面に満足しているだけでなく、Oracle Database 12cのマルチテナント機能も高く評価している。

「インスタンス統合やスキーマ統合などの手法と比べて、マルチテナントは格段に自由度が高く、なおかつリソース消費を抑えて柔軟にデータベース統合を実現できます。また、CDB(コンテナデータベース)の単位でバックアップを取れるため、その上で動く複数のPDB(プラガブルデータベース)のバックアップを一括して取れる点も便利です。

さらに面白いと感じたのは、データベースの移動やコピー(複製)が簡単に行えることです。従来は開発と検証、本番の各環境で個別にデータベースを作成していましたが、マルチテナントならば開発環境で1つ作り、それを他の環境に簡単にコピーして使えます。この使い勝手の良さも、マルチテナント機能の大きな魅力だと感じています」(宇都宮氏)

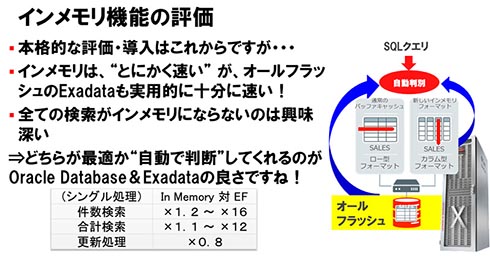

SAP環境でのOracle Database In-Memoryの活用も検討 さらにマルチテナントでデータベースクラウドを拡充

ライオンは、Oracle Exadata X5とOracle Database 12cに移行したデータベース環境を、今後さらに発展させていくことを計画している。そのプランの1つが、「Oracle Database In-Memory」の活用だ。

「2015年6月、Oracle Database In-MemoryがSAPの認定を受けたことを受けて日本オラクルがニュースリリースを発表した際には、それを歓迎するコメントをお出ししました。特にSAP ERPの重い処理において、Oracle Database In-Memoryは有効だと考えています。今回の移行プロジェクトでは移行スピードを優先したため、まだOracle Database In-Memoryは使っていませんが、これからじっくりと検討していきたいですね」(宇都宮氏)

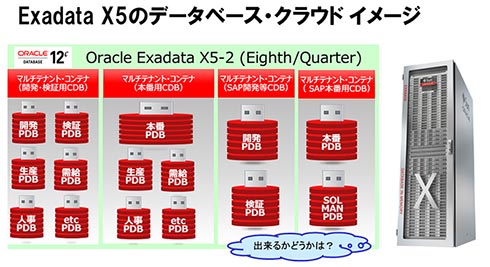

マルチテナント機能を活用し、Oracle Exadata X5をデータベースクラウドの基盤として活用することも考えている。

「生産/購買管理や需給/補給管理のシステムでは、まだOracle 8iを使用しており、人事/給与管理システムではOracle Database 10gを使っています。将来的には、これらのデータベースもOracle Exadata X5の上で統合していきたいと考えています。その際には、マルチテナント機能が大きな効果を発揮するでしょう」(宇都宮氏)

このように、データベースクラウド基盤としてのOracle Exadata X5に対しても、宇都宮氏は大きな期待を寄せている。今後、Oracle Exadata X5とOracle Database 12cの組み合わせにより、ライオンのデータベース基盤がどのように発展していくのか。同社の取り組みに注目したい。

関連資料

Oracle Exadataにより、従来のシステム基盤では成し得なかったさまざまなIT改革/ビジネス改革を成し遂げた企業の最新事例をダウンロード資料としてまとめました。ぜひ併せてご覧ください。

- 「Oracle Exadata導入事例 2015」(TechTargetジャパン)

※ダウンロードにはTechTargetジャパンへの会員登録が必要です

関連記事

インダストリー4.0時代を見据えた日本精工のIT戦略とは

インダストリー4.0時代を見据えた日本精工のIT戦略とは

システムごとにサイロ化/個別最適化が進んだITインフラを全社統合し、ガバナンス強化、コスト削減、安定運用を図る──日本精工が中期経営計画の下で進めるITインフラ全体最適化において、データベースの統合基盤に選ばれたのは「Oracle Exadata」であった。[プライベートクラウド/データベース統合][Engineered System] 金融機関向けSaaSに必要な三つの要件。Oracle Exadataはどう応えたか

金融機関向けSaaSに必要な三つの要件。Oracle Exadataはどう応えたか

金融機関のミッションクリティカルな業務で利用されるクラウドサービスには、当然ながら可用性やパフォーマンス、災害対策などを高いレベルで実現することが求められる。これらの要件を満たしたサービスを提供する野村総合研究所では、国内銀行業界で高いシェアを誇る金融機関向けSaaS「BESTWAY/JJ」のデータベース基盤に「Oracle Exadata」を採用した。[プライベートクラウド/データベース統合][パフォーマンス改善][Engineered System] NTTドコモの6600万顧客のリアルタイムビリング基盤「MoBills」を支えるデータベース基盤とは

NTTドコモの6600万顧客のリアルタイムビリング基盤「MoBills」を支えるデータベース基盤とは

「Oracle Exadataで垂直統合型システムのイメージが変わった」──NTTドコモの基幹システムの1つ「MoBills」のインフラ刷新を推進したメンバーの1人はそう語る。約6600万顧客への課金/決済を担う同システムのデータベース基盤に、同社はなぜOracle Exadataを選んだのか?[プライベートクラウド/データベース統合][パフォーマンス改善][Engineered System][Oracle Enterprise Manager] 企業の共通業務を効率化するドコモ・システムズのクラウドサービス「dDREAMS」。その安定稼働をOracle Exadataが支える

企業の共通業務を効率化するドコモ・システムズのクラウドサービス「dDREAMS」。その安定稼働をOracle Exadataが支える

多くの企業に共通するオフィス業務を効率化するクラウドサービスとして、ドコモ・システムズが提供しているのが「dDREAMS」だ。ドコモグループの数多くのシステムを開発/運用してきた経験とノウハウが凝集された同サービスの安定稼働は、「Oracle Exadata」をはじめとするオラクルの各種ソリューションが支えている。[高可用性/災害対策][運用管理効率化][Engineered System] 日本の電力システム改革を支えるオラクルの先進ITソリューション

日本の電力システム改革を支えるオラクルの先進ITソリューション

スマートメーターから得た各種情報を用いて効率的な送配電を実現する鍵となるのは、それらの情報を短時間で処理して事業者に提供する高性能なデータベース基盤の構築だ。オラクルは、Oracle Exadataをはじめとする先進のデータ活用ソリューションにより、送配電の最適化からビッグデータを利用したビジネス革新まで、電力ビジネスを全面的に支援する体制を整えている。[パフォーマンス改善][Engineered System] 大和ハウス工業はグループ全体のDB基盤統合と高速化をどう実現したか

大和ハウス工業はグループ全体のDB基盤統合と高速化をどう実現したか

大和ハウス工業はグループ全社で利用する基幹業務システムの統合データベース基盤として「Oracle Exadata」を導入し、バッチ処理を最大241倍高速化。その高い性能とコスト効果を確信すると、さらにSAP ERPのバックエンドデータベースにも採用するなど活用の輪を広げてきた。[プライベートクラウド/データベース統合][パフォーマンス改善][運用管理効率化][Engineered System] 札幌市は“発注者主体”で基幹情報システム刷新プロジェクトを推進。「調達の透明性」と「地元企業の参入機会拡大」を確保した秘訣

札幌市は“発注者主体”で基幹情報システム刷新プロジェクトを推進。「調達の透明性」と「地元企業の参入機会拡大」を確保した秘訣

「発注者側が主体性を維持しながらITプロジェクトを推進する」というコンセプトの下、札幌市が基幹系情報システムをメインフレームからオープン系に移行する一大プロジェクトを推進中だ。発注者側の主体性維持はどのように実現したのだろうか?[プライベートクラウド/データベース統合][パフォーマンス改善][Engineered System][Oracle Database 12c]

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:日本オラクル株式会社

アイティメディア営業企画/制作:@IT 編集部/掲載内容有効期限:2016年5月6日

関連情報

驚異的なパフォーマンス、優れた運用効率、最高の可用性とセキュリティ、クラウド対応を実現するOracle Exadataとの統合、クラウド、可用性や運用管理など、次世代データベース基盤構築のために参考になる必見資料をまとめてご紹介いたします。