高可用性を越えて「連続可用性」を実現する構成とは?:Database Expertレポート(2)(2/2 ページ)

行指向/列指向の両方の機能を担うデータベースに進化したDB2。新機能に目が行きがちだが、システム構成や運用時に着目すべき変更も加えられている。2013年7月に開催されたイベントの中から関連セッションを紹介する。

三菱東京UFJ銀行 システム部による評価

事例セッションに登壇した三菱東京UFJ銀行 システム部 上席調査役 井澤淳一氏の講演内容を紹介する。

多くの読者が周知の通り、東京三菱銀行(旧・三菱銀行、旧・東京銀行)、UFJ銀行(旧・三和銀行、旧・東海銀行)という別の金融機関が統合して生まれたのが三菱東京UFJ銀行である。クリティカルな要件ばかりの金融機関におけるシステム統合だけに、非常に難度の高いものであったことは容易に想像が付く。システム統合が完了したのは2007年のことだ。

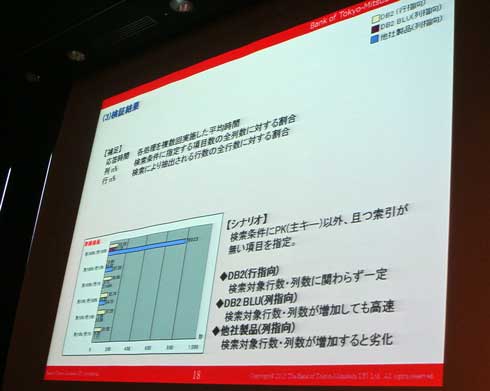

同行は、毎期ごとに先進技術調査をタスクとして実施している。「いざ選定する段階から評価を開始しているようでは、対応に遅れが出る。常に部門が率先して、将来検討の可能性がある技術に対しての評価を行い、その資料を共有することで、リスク排除をしておく必要がある」(井澤氏)。当然、DB2 10.5もβ版で評価していたという。全ての環境はチューニングなしであり、テストデータには約300万件の実データを使っている。講演ではその際の評価結果をスライドで公表している。

図を見ると分かるように、データ更新ではやや他社製品と差が出るものの、多くの評価ポイントで高いパフォーマンスを示している。評価は2013年3月時点のβ版で行われている。

「インデックスを作れないデータに対してもBLUアクセラレーションの処理は効果を示した」(井澤氏)

そもそも、「データ圧縮機能や自動メモリチューニングといった機能を目当てに導入を検討していた」(井澤氏)というが、それ以外にもバッチ処理時間が圧倒的に短縮できた点も評価されている。同行では、データ分析の権限そのものを部門ユーザー側に委譲しつつあったことから、日々多様な分析処理が行われており、細かなものも含めると「多い日には、1日あたり6000万件くらいのバッチ処理が行われている」(井澤氏)という。

システム部門の管理を離れて、ユーザー部門側で日々生成される分析リクエストの処理が高速化することは、部門の業務プロセスに対しても、システムのメンテナンス担当側にも利益がある。

これらの検証結果を受けて、現在は同行の統合システム「Zeus」上で、現状の運用プロセスをそのままの状態で移行可能かどうか検証を進めている段階だという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「オープン」以外の背景は何か:MongoDBとIBMのオープンソース戦略

「オープン」以外の背景は何か:MongoDBとIBMのオープンソース戦略

IBMの、オープンソースプロジェクトとの連携に関する発表が、2013年に入って目立つようになってきた。IBMは「ベンダロックインを防ぎ、顧客に選択肢を与える」と繰り返しているが、その裏にはどのような動機があるのか。MongoDBの10genとの提携を例に、これを探る。 COBOL資産を「現代化」:IBMが「COBOL for z/OS」の新バージョン発表、クラウドやモバイル対応を支援

COBOL資産を「現代化」:IBMが「COBOL for z/OS」の新バージョン発表、クラウドやモバイル対応を支援

IBMは、System z向けにCOBOLアプリケーションを現代的な環境にマッチさせるための機能を盛り込んだ新しいコンパイラを提供する。 展示会レポート:展示会で見たIT業界トレンドその1――データ処理高速化がもたらす経営革新、通信高速化の技術

展示会レポート:展示会で見たIT業界トレンドその1――データ処理高速化がもたらす経営革新、通信高速化の技術

クラウド、DWH&CRMなどのテーマで、ITベンダ各社が結集したイベントをレポート。会場から業界トレンドの一部を抜き出して紹介します。 「データ」をめぐって聞こえてきた2つの新しいメッセージ

「データ」をめぐって聞こえてきた2つの新しいメッセージ

今回はデータプラットフォームについて、直近で製品発表のあった2社のトレンドをウォッチ。いずれも“データ”の扱い方について、新しいメッセージを示すものとなりました。 IBMのCTO自らが語る「データ活用時代に必要なDBアーキテクチャ」とは?

IBMのCTO自らが語る「データ活用時代に必要なDBアーキテクチャ」とは?

生活の半分は技術ディスカッション、残りはラボ。IBMの技術フェローがデザインした「データ活用時代」のDBアーキテクチャと技術を深掘りしてみた。 ビッグデータインフラのパズルを埋めるラインアップと「5つのシナリオ」

ビッグデータインフラのパズルを埋めるラインアップと「5つのシナリオ」

近いうちに多くの企業がビッグデータ活用企業になる――その時あなたの会社はどうする? 今年の「Information On Demand Conference Japan 2013」はビッグデータ活用をより手軽に、身近にするための情報が多数見られたようだ。 DB2はインメモリ/カラムストアDBの実装で「ハイブリッド・データベース」になる

DB2はインメモリ/カラムストアDBの実装で「ハイブリッド・データベース」になる

日本IBMは独自の「BLUアクセラレーション」技術を盛り込んだデータベースソフトウェアの最新版を発表した。