ヴイエムウェアが「EVO SDDC」発表、あらためて「ハイパーコンバージドインフラ」とは:VMworld 2015(2/2 ページ)

米ヴイエムウェアは2015年8月31日、VMworld 2015で、「EVO SDDC」を正式発表した。この製品はハイパーコンバージドインフラで先行する「Nutanix」や「EVO:RAIL」とはイメージの異なる部分がある。ヴイエムウェアが、EVO SDDCを「ハイパーコンバージドインフラ」製品として発表した意図は何か。

データセンターネットワーク運用との関連は

上記では、EVO SDDCがネットワークスイッチを含めたハードウエアのライフサイクル管理もできることを紹介した。

では、ヴイエムウェアはEVO SDDCで、データセンターネットワークハードウエアの選択についても、影響力を行使しようとしているのだろうか。同社はこれについては、注意深くメッセージングしている。

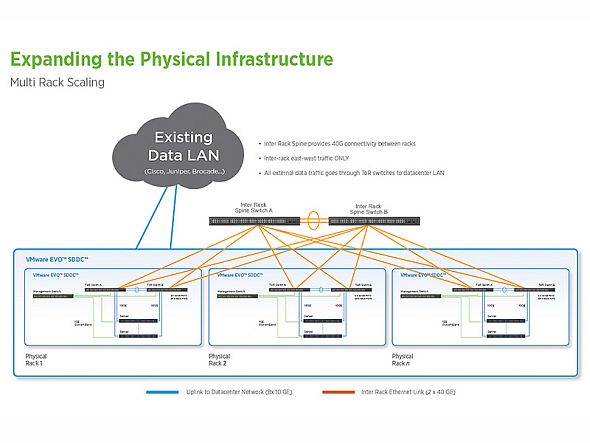

ネットワークハードウエアについて、SDDC Managerの管理対象とするには、同社がEVO SDDCに関して同社の認定するスイッチを使わなければならない。だが、「ToRスイッチのみ認定製品を使い、既存のデータセンターネットワークに接続すること」を一つの導入シナリオとして描いている。スパインスイッチを含めて認定製品を使い、vSphere環境に関わるネットワークの全体あるいは一部をSDDC Managerの管理下に置くことも可能だ。だが、下の図で分かるように、同社はデータセンターと外部との間のトラフィックについてはToRスイッチから既存データセンターLANを通じて通信を行うとしている。この図からはヴイエムウェアが「データセンターネットワーク全体を支配しようとする意図はない」と、言外に示そうとしているように見える。

当初のEVO SDDC認定スイッチがどれになるのかは明らかではないが、LinuxベースのネットワークOSを提供するCumulus Networksは、ヴイエムウェアと提携し、同社のネットワークOSがSDDC Managerから管理できるようになると発表している。このことからは、ヴイエムウェアがEVO SDDCで、サーバーハードウエアに加え、ネットワークハードウエアについても、ホワイトボックスあるいはブライトボックスを積極的に取り込もうとしていることがうかがえる。

ちなみに、ヴイエムウェアは下の図で、「スパインスイッチが各ラックに40Gbpsの接続を提供する」と言い切っている。40Gbpsと聞いて思い出すのは、フェイスブックがOpen Compute Project(OCP)で提示している、スパインスイッチの仕様だ。

とはいえ、EVO SDDCでネットワークを担うのは「VMware NSX」だ。ネットワーク仮想化技術であるため、ネットワークハードウエアにどのような製品を使っていても、その上に論理的なネットワークを構築できる。これを踏まえてEVO SDDCを考えると、「クラウド基盤のネットワーク運用を誰が担うのか」という点に関連して、興味深いメッセージが見えてくる。

「データセンターネットワークの日常的な運用を、ネットワーク担当者が担うのか、サーバー担当者が担うのか」は、OpenStack関連のコミュニティなどでもしばしば話題になる。ヴイエムウェアはEVO SDDCで、「ネットワーク担当者が運用するようにしたいと考えている組織はそれでもいいが、例えばvSphere環境に限って、サーバー担当者が担うという選択肢もありますよ」と言おうとしているのではないか。

さらに上記を踏まえて言えるのは、「コンバージドインフラ」や「ハイパーコンバージドインフラ」というと、サーバーとストレージの話が中心になりがちだが、EVO SDDCはVMware NSXを企業のデータセンターで活用していく際のハードルを下げる役割があるということだ。

別記事「VMware NSXのカサド氏が、ネットワーク仮想化について「間違えていた」2つのこと」でもお伝えしているが、VMware NSXはアプリケーション導入に伴うネットワークプロビジョニングの自動化と、きめ細かなセキュリティを実現するために利用されているケースが多いという。EVO SDDCの構成からは、これを、ITインフラプラットフォーム機能の一つとして、後付けではなく当初から当然のように使えるようにしようという意図が見える。

ヴイエムウェアがEVO SDDCを投入する理由

ハイパーコンバージドインフラの先駆者である「Nutanix」や、ヴイエムウェアのEVO:RAILは、ハイパーコンバージドインフラ製品として分かりやすい。どちらも2U/4ノードのサーバーアプライアンスを購入するだけで、即座に仮想化環境を導入し、運用できる。拡張についても、2U/4ノードのサーバーを積み木のように追加することで、容易に行える。

EVO SDDCもx86サーバーにサーバーとストレージを集約・統合したターンキー型の製品であるため、ヴイエムウェアはこれを「ハイパーコンバージドインフラ」と形容している。だが、NutanixやEVO:RAILに比べると、「アプライアンス性」には欠ける印象がある。当然のことなのだが、複雑な構成ができる分、「ただ電源を入れて使う」というまでのシンプルさはない。

しかも、ヴイエムウェアはEVO SDDCで、必ずしも2U/4ノードのサーバーハードウエアを、基本構成要素として使うことにこだわっていないようだ。これについて筆者は、VMworld 2015で、上席副社長兼Software-Defined Data Center 担当ゼネラルマネージャー ラグー・ラグラム(Raghu Raghuram)氏に確認した。ラグラム氏は、EVO SDDCの用途はさまざまであるため、基本ブロックを2U/4ノードに限る必要はないと答えている。

加えて既述のように、EVO SDDCがソフトウエアオンリーの製品としても提供されるようになれば、ユーザーあるいはシステムインテグレーターが、これを認定ハードウエアと組み合わせるにしても、アプライアンス性はさらに崩れかねない。

では、ヴイエムウェアはEVO SDDCという、これまでとは若干イメージの異なるハイパーコンバージドインフラをなぜ発表したのか。同社の目的に関連して、前出のラグラム氏は、2015年8月の筆者によるインタビューで、興味深い発言をしていた。

インタビュー記事には含めていないが、筆者はこのインタビューで、一般的な質問として、冒頭に次のように聞いた。

「日本で、Amazon Web Services(AWS)などのクラウドサービスに社内インフラを全面移行する取り組みをしている企業の話を聞くと、これまでの社内ITインフラ運用が、歴史的な経緯などであまりにも複雑化しており、これをリセットしたいということが動機になっているのを感じる。時には必要以上に、オンプレミスのITインフラが悪者になっているのではないか。ヴイエムウェアがこれについて何かできることはないのか」

この質問に対するラグラム氏の答えは、「日本だけではない。世界的な傾向として同じことがいえる。私たちは、EVO:RACKと『vCloud Air』でシンプル化を進めたいと考えている」というものだった。インタビュー時点では、EVO:RACK(現EVO SDDC)については「大規模環境のためのハイパーコンバージドインフラ」としてしか説明されていなかったため、この答えはピンとこなかった。だが、EVO SDDCが発表されたいまでは、ヴイエムウェアの意図が当時より分かりやすくなった。

NutanixやEVO:RAILでは、仮想化環境の導入・運用を非常にシンプルにできる。ほぼ買ってきて電源をオンし、ちょっとした情報を入力し、しばらく待つだけで使えるようになる。PCの初期設定と、複雑さは大して変わらない。そして、比較的スモールスタートが可能だ。

だが、こうした製品だけでは、ある程度以上の一般企業におけるIT責任者の立場にある人たちが、ITインフラについて抱える悩みに対応しきれないと、ヴイエムウェアは考えているようだ。

社内のITインフラ基盤全体に、スピードと効率が求められている。一方で、個々のアプリケーションニーズに適切に対応していかなければならない。これまでの複雑なIT基盤を引きずったままではだめだ。

EVO SDDCは、こう考えるIT責任者に対し、ヴイエムウェアとしてオンプレミスの新たな選択肢を提供しようという試みだと思われる。「クラウドへの全面移行を性急に進める前に、オンプレミスでITインフラを圧倒的にシンプル化できる選択肢がありますよ」と提案したいわけだ。

上記のような提案ができるためには、「オンプレミスのデータセンターインフラ全体の導入・運用をシンプル化できる」と言えなければならない。ヴイエムウェアがEVO SDDCで、包括的にデータセンターインフラ全体を対象とし、その運用ライフサイクル全てにわたる作業の集中制御と自動化を進めようとしているのはそのためだ。

ヴイエムウェアの提唱するハイブリッドクラウドにどうつながるか

ただし、vCloud Airというクラウドサービスを提供しているヴイエムウェアは、もはや顧客のITを100%オンプレミスにとどめておくべき動機を持たない。同社もハイブリッドクラウドを提唱している。そのハイブリッドクラウドでは、IT運用担当者およびユーザーが、細かな点を含めて、オンプレミスとクラウドサービスの境界を意識せずに使えるようにすることが目標となっている。

例えばデスクトップ仮想化の「VMware Horizon」では、EVO:RAILあるいはEVO:SDDCを使うと、社内のvSphereインフラとvCloud Airを統合的に利用してデスクトップ仮想化環境を運用できる。社内インフラの収容力を超えた仮想デスクトップインスタンスのみ、自動的にvCloud Air上で動かせるため、社内のEVO:RAILやEVO:SDDCをオーバープロビジョニングしなくて済むようになるという。

VMware NSXがオンプレミスとvCloud Airをまたいで適用できるようになったことも、ヴイエムウェア的なハイブリッドクラウドを後押ししている。アプリケーションやサーバーを単位とした、きめ細かなセキュリティの設定を保ったまま、アプリケーションインスタンスを社内とクラウドサービスとの間で移動したり、社内とクラウドサービスにまたがる論理ネットワークセグメントを構成したりできる。

例えばWebサーバーとアプリケーションサーバーをパブリッククラウドで運用する一方、データは社内で運用するといった、アプリケーション単位でのハイブリッド構成も、その都度特別な対策を講じることなく実現できると、ヴイエムウェアは主張する。

その際のクラウドサービスとして、ヴイエムウェアはvCloud AirおよびvCloud Air Networkを推進していく。一方で、技術的にはAWSなと、他のクラウドサービス上の仮想インスタンスをVMware NSXの管理下に置くこともできるとしている。少なくともネットワーク的には、多様なクラウドサービスを社内インフラの一部として扱えるようになるということだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.