カメラが都市全体を見守る熟練者の“目”に、AIで警備業はどう変わる?:AIを活用するときの注意点とは?(1/2 ページ)

労働集約型の産業と見られがちな警備業だが、IT化を差別化の切り札に躍進を遂げてきた企業も確実に存在する。それらの企業は、AI活用に向けた検証にすでに本腰を入れている。その1社である綜合警備保障(ALSOK)の商品サービス企画部で次長を務める干場久仁雄氏の講演から、具体的な“中身”を紹介する。

AI活用でオリンピックに備える警備業界

2020年の開幕まであと約2年に迫った東京オリンピック、パラリンピック。東京では今、その準備のためにスタジアムをはじめとしたインフラ整備が急ピッチで進められている。

そうした中、来場者の誘導や施設の安全を支える大会の“影の立役者”、警備会社も、AI活用を柱とする準備に躍起となっている。

AIコンサルティングベンチャーのレッジは2018年1月31日、AIの活用と実装に焦点を絞ったカンファレンス「THE AI」を開催した。「未来ではなく、今のAIを話そう」との副題を冠した同カンファレンスでは、綜合警備保障(ALSOK)の商品サービス企画部で次長を務める干場久仁雄氏が登壇し、同社のIT、さらにAI活用の取り組みを披露した。

ITを武器にあらゆる警備の“質”を底上げ

日本の警備業はオリンピックを機に発展の緒に就いた歴史がある。1964年に開催された東京オリンピックでは、ALSOKの創業者である村井順氏が、警察官僚として要職を歴任し、東京オリンピックの組織委員会で事務局次長を務めたことも広く知られている。

国内の警備市場規模は現在、約3.4兆円。うち、ALSOKとセコムでそれぞれ約1割を握る。そんな両社に共通するのが、監視カメラやセンサーなどを活用した「警備の機械化」を進めているところだ。警備業務は警備内容により1号から4号に分類され、それぞれで機械化が進んでいる。

1号警備は、ホームセキュリティと呼ばれる「機械警備」と、施設に常駐して異常がないかを確認する「常駐警備」の2種類。この機械警備において、IT化が進んでいるという。

「機械警備は、M2MやIoT(Internet of Things)のはしりといえる。従来は、家庭に設置しているセンサーからの警報を受信後、口で詳細を隊員に伝達していたため、時間がかかっていた。隊員への指示を自動化する『隊員指令システム』の導入後は、警報が鳴った場所から一番近い隊員に対してシステムが指示を出すことで、隊員がより早く、効率的に駆け付けられるようになった」

催し物など、限られた場所に不特定多数の人や車が集中し、混雑する雑踏を対象とする2号警備においてもALSOKは機械化を進めている。

「2号警備でセンサーとなるのは、警備エリアのお店の店員をはじめとする警備員以外のスタッフだ。彼らから情報を上げてもらい、判断を自動化して警備員を急行させるシステムを3年前から試行錯誤しつつ整備してきた。結果、今では駆け付け時間を当初の3分の1にまで短縮できている」

貴重品運搬の3号警備では、売上金を専用保管庫に入れた直後にオンラインでユーザー企業の口座に自動的に振り込む独自サービス「入出金機オンラインシステム」が人気を集める。理由は同サービスで保管庫が盗難にあっても、お金は入金済みのため、利用者に損失を生じることが一切ないからだ。稼働中の保管庫はすでに1万5000台を超える。

いわゆるボディーガードの4号警備では、発信機であるBluetoothタグと受信機、スマートフォンなどを組み合わせた「地域の高齢者見守り支援サービス」が、地方自治体を中心に引き合いを集めているという。

多くの警備業務で機械化を進めているALSOK。これらの取り組みの延長に位置付けるのがAIによる警備業務の多面的な高度化だ。

実用化のネックは“判断力”と“処理遅延”

ALSOKがAI活用に力を入れる背景として、「オリンピック開催に伴う警備需要の高まりによる人材不足の深刻化」と、「犯罪の質の変化による警備のあるべき姿の変化」の2つある。

干場氏は、「警備業務は人手頼りの部分がいまだ多く、現状を放置してオリンピックに十分な人員を配置することは困難だ。またオレオレ詐欺やテロなど、犯罪が多様化しており、それらを未然防止するには、従来のセンサーやカメラだけでは不十分になってきている。AIによる予兆検知で、より状況を先取りした対応が求められている」と力を込める。

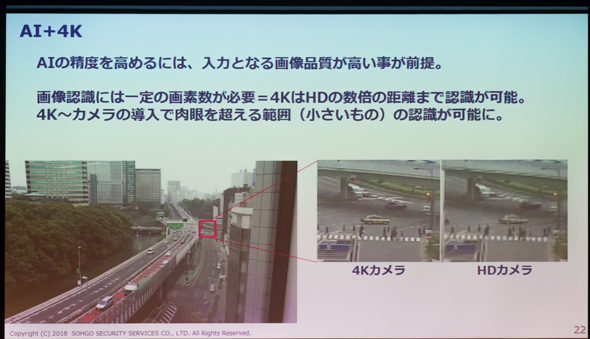

具体的な方策として干場氏が提示したのは、監視カメラの活用高度化だ。基本となるアプローチは、4Kや8Kなど「人の目より良い」カメラで映像を収集してAIで解析、自動アラートで警備員が駆け付ける仕組みだ。

その可能性は極めて大きい。人力でははるか遠方の自動車の車種や台数、群衆の個々人の服装などを識別することは困難だが、高精細の映像とAIの組み合わせであれば可能だ。また人が一度に見る範囲は限られるが、全方位カメラを使えばあらゆる空間を監視できる。

「言葉にすると簡単だが、実用化するのは意外に難しい」と干場氏は述べる。原因の1つが顧客の要求とAIの判断のギャップだ。

「顧客のニーズは場所や目的ごとにさまざま。そのため、出来上がったばかりの、いわば型にはまった当社のAIでは誤ったアラートが頻発するなど、現場によって合致しないことが往々にしてある。その解決には顧客ごとにAIを見直すしかない。活用領域を広げるには、現状で顧客の業態や監視ニーズ、立地別に複数モデルを事前に用意するといった工夫が必要になる」

また、高精細な映像ほど大容量化し、転送に時間を要しがちだ。打開策として干場氏が位置付けるのが「5世代移動通信システム(5G)」だ。2020年の開始を見込まれている5Gは、10Gbps以上の通信速度と1ミリ秒以下の遅延を実現し、かつ省電力性にも優れる、いわばIoT時代に適応したサービスである。これによりWAN側のボトルネックは抜本的に解消されるが、実は問題が残されている。

「撮影した映像は現状、クラウド管理が多く、その仕組みから保管完了までには早くても数秒を要す。これではAIが異常を検出しても、現場ではすでに事件や事故が発生して手遅れだった、ということにもなりかねない」

この点からALSOKが目を付けたのが、データの生成元にできる限り近い場所でデータ加工や制御を行う「モバイルエッジコンピューティング」だ。その手法として、前段にスイッチやルーター、後段にサーバを配置するなど、「速度が求められる処理を前段に、他は後段に任せる」方法がある。すでに他社を巻き込んだ検証作業にも乗り出しているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

SOMPOホールディングスは、機械学習/AI、クラウドをどう活用しようとしているか

SOMPOホールディングスは、機械学習/AI、クラウドをどう活用しようとしているか

SOMPOホールディングスは、2016年にSOMPO Digital Labを東京とシリコンバレーに設立、これを実働部隊としてデジタル戦略の具体化を急いでいる。その裏には保険業界が根本的な変革を迎えつつあるとの危機感があるという。SOMPOホールディングスのチーフ・データサイエンティスト、中林紀彦氏がAWS Summit 2017で行った講演から、同社の取り組みを探る。 AIは、自社のビジネスを左右する重要業務にこそ適用すべきだ

AIは、自社のビジネスを左右する重要業務にこそ適用すべきだ

AIの一般的な定義では自動化に力点が置かれており、その結果として、ITリーダーやビジネスリーダーにとっての活用機会は見過ごされていることが多い。AIをどのように活用すべきか考えているなら、自社にとって不可欠な部分への活用を追求しなければならない。 2018年が「AIの民主化元年」である理由

2018年が「AIの民主化元年」である理由

2018年は、さまざまな企業におけるAIへの取り組みが加速し「AI民主化元年」になりそうだ。なぜなら、AIに関わる課題の多くが解決とまではいかなくとも軽減に向かう見通しだからだ。