次世代の高速無線LAN規格「Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)」とは?:Tech Basics/Keyword(2/2 ページ)

最近、無線LANルーター製品の中に「Wi-Fi 6対応」といった記載が増えてきたと感じていないだろうか。この「Wi-Fi 6」とはこれまでの無線LANとは異なるものなのだろうか? 何が新しいのか、Wi-Fi 6の正体を解説しよう。

多数のクライアントをサポートする技術

11axでは、その特徴の1つである「多数のクライアントをサポートする」ために新技術が投入されている。そのうち、「OFDMA」「カラーコード」について説明しよう。

OFDMAとは

OFDMAとは、「直交周波数分割多元接続(Orthogonal frequency-division multiple access)」の略で、OFDMという技術を使った多元接続方式をいう。「多元接続方式」とは、複数のユーザーの通信を同時に行うための仕組みのことだ。例えば、ユーザーごとに周波数を割り当てるのは「FDMA(Frequency-Division Multiple Access。周波数分割多元接続)」という。同様の単語として「TDMA(Time Division Multiple Access。時分割多元接続)」や「CDMA(Code Division Multiple Access。符号分割多元接続)」などがある。

ちなみに無線LANは、「CSMA/CA(搬送波感知多重アクセス/衝突回避。Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)」という方式を基本とする。これは、イーサーネットが採用した方式を無線に適用したもので、当初無線LANは、有線LANを無線化するという方針で開発されたからだ。

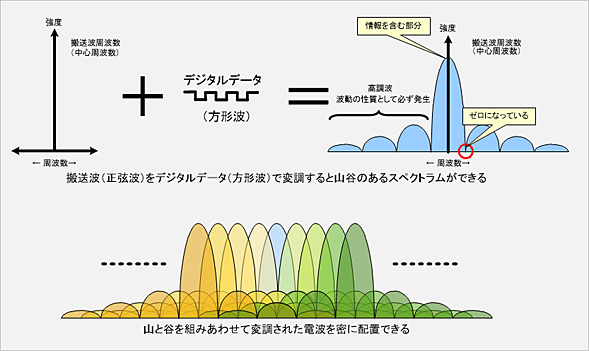

まずはOFDMAのベースとなっているOFDMから説明しよう。OFDMは、「Orthogonal frequency-division multiplexing(直交周波数分割多重方式)」の略で、複数の通信の周波数を部分的に重ねながら一定範囲の中に入れていく方式のことである。デジタルデータで変調を行うと、そのスペクトラムは、山が連なったような形になり、所々に信号強度がゼロになる「谷」の部分ができる。

OFDMの仕組み

OFDMは、デジタルデータ通信のスペクトラムの特性を利用した通信方式で、帯域を複数の周波数に分割し、並列に通信を行わせることで転送速度を上げている。このようにすると、1つの通信では、変調速度が遅くなり、QAMとの組合せで有利になる。

谷の部分は、高調波の強度がゼロになるため、他の通信をここに当てはめることができる。このように複数のデジタル通信を部分的に重ねることで、一定の周波数の中に多くの通信を詰め込むことが可能だ。こうした信号では、個々の信号を分割する手法が知られており、現在では比較的簡単に分離できる。このとき、各信号は、単一のデータ通信を分割してもいいし、個別の通信でも構わない。同一の通信を分割した場合が「OFDM(多重化)」である。

これに対して、複数の通信を重ねた場合が「OFDMA(多元化)」である。

OFDMAはOFDMで分割したサブキャリアをサブチャンネルとしてまとめてユーザーごとの通信に割り当てる

11axのOFDMAでは、無線LANのチャンネルをサブキャリアに分割し、26サブキャリアを単位に最大9サブチャンネルを作る。このサブチャンネルを複数のクライアント宛にすることで、同時に複数のクライアントとの通信を可能にする。

11acまではOFDMを通信速度向上の技術として利用していた。これに対して11axではOFDMAを使い、複数のクライアントと1つのアクセスポイントの間の通信を同時に行う。これにより、同時に複数のクライアントと通信が行えるようになる。

11acでは、20MHzの帯域を最大9つのクライアント向けに分割できる。クライアントが必要な帯域に応じて、あらかじめ定義された複数のパターンの中から分割方法を選択することも可能だ。

40MHzでは最大18ユーザー、80MHzでは37ユーザー(40MHzの2倍にならないのは、他の通信などを妨害しないための空けておく部分との関係)、160MHzでは74ユーザーと同時に通信が可能になる。無線LANの通信は、フレーム単位で繰り返されるので、一定時間内であれば、より多くのクライアントと通信の機会ができる。

| サブキャリア数/サブチェンネル | 20MHz | 40MHz | 80MHz | 80+80MHz/160MHz |

|---|---|---|---|---|

| 26 | 9 | 18 | 37 | 74 |

| 52 | 4 | 8 | 16 | 32 |

| 106 | 2 | 4 | 8 | 16 |

| 242 | 1 | 2 | 4 | 8 |

| 484 | − | 1 | 2 | 4 |

| 996 | − | − | 1 | 2 |

| 2×996 | − | − | − | 1 |

| チャンネル帯域、サブキャリア数とクライアント数(サブチャンネル数)の関係 | ||||

カラーコードとは

もう1つ導入されたのが「カラーコード」と呼ばれる仕組みである。電波通信の問題点の1つは、電波がどこまで到達するのかが環境に依存し、制御が困難である点だ。アクセスポイントとクライアントの間を人が横切っただけで信号強度は変化し、また反射した電波同士が干渉して信号強度を変化させる。このため、1つのクライアントに複数のアクセスポイントからの信号が到達したり、あるいは他のクライアントからの電波が到達しなかったりすることもある。ちょっとした環境の変化で電波状態が変わってしまうため、アンテナの向きやアクセスポイントの位置などを調整して到達範囲を限定することは不可能に近い。

しかし、無線LANの基本的な仕組みである「CSMA/CA」では、送信に先立ち、他の通信が行われていないことを確認する。つまり、電波が到達しないことがあると、通信が行われているのに、通信が行われていないと誤って判断してしまう可能性がある。こうした問題を回避するには、隣接するアクセスポイントで周波数を変えるといった対策が必要になるものの、無線LANで利用できる周波数は限りがある。また、多数のアクセスポイントを設置するような場合、同じ周波数を使う遠方のアクセスポイントからの電波が到達してしまう可能性もある。

11axでは、アクセスポイントを「カラーコード」を使ってグループ化し、11axクライアントは、異なるカラーコードのアクセスポイントからの電波を無視して動作できるようにした。

カラーコードとは

無線LANでは、送信に先立ちチャンネルが空いているかどうかのチェックを行うが、このとき電波が検出されると、送信をランダムな時間待ち、再度チャンネルのチェックを繰り返す。多数のアクセスポイントが隣接しているような場合、異なるアクセスポイントと通信している隣接する端末からの電波により、送信が長時間妨げられてしまうことがある。11axでは、アクセスポイントに「カラーコード」と呼ばれる情報を持たせ、異なるカラーコードの電波を無視しやすくすることで、通信機会を増やすことを可能にした。

多数のアクセスポイントを配置する場合、隣接するアクセスポイント同士はチャンネルを変えることで影響を避けることができるが、無線LANで利用可能な帯域は狭く、多数のチャンネルを同時に使おうとすると、チャンネル幅が狭くなってしまう。

効率のよい配置として、6角形の頂点にアクセスポイントを配置していくという方法があるが、この場合、隣り合うアクセスポイント同士で違うチャンネルを使うとすると、最低でも7チャンネルが必要になる。日本の場合、5GHz帯で7チャンネル以上を確保できるのは20MHz、40MHzのチャンネルを使う場合だけで、高速な80MHz以上のチャンネルを使うことができなくなってしまう。もし80MHz以上の帯域のチャンネルを使おうとすれば、隣接するアクセスポイント同士で同じ周波数のチャンネルを使わざるを得なくなる。

同じチャンネルを使う場合、クライアントが送信前にチャンネル状態を調べた際、別のアクセスポイントに接続しているクライアントが送信していると、チャンネルが利用中と判断し、ランダムな時間、チャンネルが空くまで待つ(CSMA/CA)。このとき、チャンネルが利用中かどうかを判断する信号強度の閾(しきい)値は、11acまでは、1つの値のみだった。

11axのアクセスポイントには、「カラーコード」を設定でき、クライアントは接続時にアクセスポイントからカラーコードを通知される。クライアントがチャンネルのチェックを行うとき、カラーコードが同じ信号と違うカラーコードの信号では閾値を変え、自分とは違うカラーコードの通信を無視しやすくする。これにより、違うアクセスポイントに接続する隣のクライアントの通信を無視することが可能になる。

IoTを意識した機能

同じ多数のクライアントを相手にする場合でも、ユーザーが利用するスマートフォンとIoTデバイスでは通信のパターンや要求が異なってくる。IoTデバイスの場合、通信量はあまり多くないものの、狭い範囲により多くのクライアントが存在する可能性がある。

1つのクライアント自体は、ごくまれにしか通信を行わない場合もあるが、大量にあれば、アクセスポイント側は一定時間に対応する通信の数は多くなってしまう。また、IoT機器などは、小さなボタン電池で動作するものもあり、消費電力を極力減らしたいという要求もある(この要求に関しては、スマートフォンなども同じである)。

11axでは、「TWT(Target-Wakeup Time)」という機能を導入している。クライアントは、アクセスポイントに次回の通信を行うべき時間を通知し、スケジュールが合意されると、アクセスポイントは、スケジュール情報をビーコンに含めてクライアントに通知する。

クライアントは、スケジュール情報から次回の通信が必要になるまでスリープすることが可能になる。このTWTでは「TWTトリガー」と呼ばれるフレームを送信して、クライアント側に送信を促すこともできる。この他、TWTは上りOFDMAで、複数クライアントの送信タイミングを合わせるためにも使われる。

ただし、スリープとして具体的にどのようなことを行うのかは、クライアント側に任されている。なお、前述のカラーコードを使うとき、クライアントは、受信した信号が自分とは異なるカラーコードであった場合にやはりスリープ状態に入ることができる。

屋外などでの利用を考えると、より広い範囲を1つのアクセスポイントでカバーしたいという要求もある。11axでは、OFDMのパラメーターを変更して、屋外での遠距離接続にも対応可能とした。OFDMは、反射波の影響を受けやすいため、その対策が行われている。

しかし、屋外では、屋内に比べてより遠方で反射が起こる可能性があり、反射波が到達する時間が屋内に比べて遅れる可能性がある。11acまでは、あまり長い遅延は想定していなかったが、11axでは屋外利用を考慮し、長い遅延に対応するパラメーター設定(ガードインターバル長)を可能にしてある。OFDMでは、反射波の影響をガートインターバルと呼ぶ「空き」時間を使って低減させているが、屋外で利用する場合には、ガードインターバルを長くする必要がある。

反射波の影響を防ぐガードインターバルとは

OFDM/OFDMAでは、反射波の影響を受けやすい。このため、データ部分の前にガードインターバルと呼ばれる「空き時間」を作り、反射波の影響を無視できるようにした。しかし、屋外では、屋内に比べて遠方で反射が起こる可能性があり、長いガードインターバル時間が必要になる。

もう1つは、IoT向けに帯域が最も狭い20MHzチャンネルのみに対応したクライアントを作ることができるようになる点がある。11acでは、PCやスマートフォンのような「高性能」な機器を想定しており、最低でも80MHzチャンネルまでは対応していなければならなかった。20MHzチャンネルのみの場合、最大転送レートが下がるため、無線LANやコントローラーを高速にする必要がなくなる。また、高速な通信のための回路を省くことも可能で、無線LANチップを簡略化することも可能になる。

Wi-Fi 6と5Gの関係は「競合」なのか「共存」なのか?

ここまでの11axの特徴を読むと、同じような通信技術に思い当たらないだろうか? 実は、同じような特徴は携帯電話などで使われる移動通信システム「5G」でもうたわれている(5Gについては、Tech Basics/Keyword「第5世代移動通信システム『5G』とは」参照のこと)。

無線LANはIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers。米国電気技術者協会)が策定し、5Gなどの携帯電話技術はITU(International Telecommunication Union。国際電気通信連合)が策定を行っている。両団体は「対立している」とまではいわないものの、もともと米国系、ヨーロッパ系という出自やポリシーなどの違いから、独自に活動し、必要なときだけ協力するといった状態だった。そのため、無線LANと携帯電話ネットワークは「競合」しているように見えることがある。

また、無線LANや携帯電話ネットワーク用の半導体デバイスを製造する企業同士の競合もあり、キーワード的には、両者は対立する概念のように表現されることも少なくない。

しかし、多数のスマートフォンが市場に出回っている現在、実情としては、どちらも必要で、どう共存するかという時代に入りつつある。実際、携帯電話の事業者が大規模な公衆無線LANサービスを運営することは珍しくない。

携帯電話のネットワークは、基地局設備が無線LANに比べて大きく、整備には時間がかかる。

これに対して無線LANは、そもそも施設内などのローカルネットワークであり、アクセスポイントは基地局に比べるとはるかに安価で、設置にかかる時間も短い。こうした特性の違いからも、最初は、11axが利用できる施設が増え、高速な無線LANがあちこちで利用可能となり、「点」の集まりとして広がっていく、同時に5Gの携帯電話ネットワークが「面」でサービスエリアを広げていき、高速なインターネットアクセスが利用できる地域が拡大していくことになると思われる。

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.