第2回 メッセージ環境をクリーンにするコンテンツフィルタ

竹島 友理

NRIラーニングネットワーク株式会社

2008/8/11

電子メール環境において、迷惑メールとの戦いはもはや避けられない。第2回ではExchange Server 2007が持つメッセージフィルタリングの機能を紹介する(編集部)

連載第1回「Exchange Server 2007、4年分の進化を見よ」では、Exchange Server 2007の相手のメールサーバと接続している状態で実行される各種スパムフィルタ(接続フィルタ、送信者フィルタ、受信者フィルタ、Sender ID、送信者評価)について解説しました。今回は相手のメールサーバとの接続を切った後で実行されるコンテンツフィルタと、Outlookとの連携機能であるセーフリスト集約について解説しましょう。

コンテンツフィルタとセーフリスト集約とは

コンテンツフィルタとセーフリスト集約とは

「コンテンツフィルタ」とは、メッセージ内の単語から、そのメールがスパムかどうかを判断する機能です。「セーフリスト集約」とは、Outlookでユーザーが定義した迷惑メールのセーフリスト情報を、Exchange Server 2007のエッジトランスポートサーバにアップロードし、ユーザーが定義したセーフリストと管理者が定義したコンテンツフィルタを集約する機能です。

スパムフィルタは基本的にExchange Server上で構成しますが、受信したメッセージがスパムであるかどうかを最も的確に判断できるのはユーザー本人です。そこで、Exchange Server 2007から、ユーザー自身がOutlookで設定したセーフリストの定義情報をエッジトランスポートサーバに事前にアップロードしておき、ユーザーの意見を反映させた状態でコンテンツフィルタを処理できるようになりました。

|

| 図1 コンテンツフィルタとセーフリスト集約 |

それでは、まずコンテンツフィルタから順番に解説しましょう。

コンテンツフィルタの構成

コンテンツフィルタの構成

コンテンツフィルタは、ユーザーのメールボックスに配信するスパムメッセージを減らすための機能で、Exchange Server 2007のコンテンツフィルタエージェントが実装しています。これは、メッセージがどのメールサーバから送信されてきたのかに関係なく、メッセージの内容に基づいて、受信したメッセージがスパムかどうかを判断します。スパムと判断されたメッセージは、受信せずにそのまま削除するか、拒否するか、または検疫用メールボックスに隔離して調査できます。

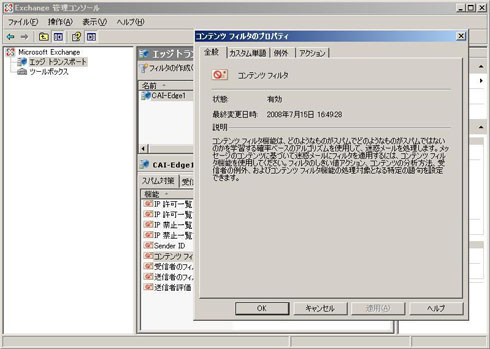

| 図2 コンテンツフィルタの3つのタブ(クリックで拡大します) |

コンテンツフィルタは、SSCF(Smart Screen Content Filter)というフィルタを使用します。SSCFは、Microsoft Researchによる特許取得済みのコンピュータ学習テクノロジに基づいており、その開発過程において何百万もの電子メールメッセージを評価し、正当なメッセージとスパムメッセージの特性を区別する方法を学習しています。このフィルタは、不定期に更新され、最新版はMicrosoft Updateから入手できます。

コンテンツフィルタは、Exchange管理コンソール(GUIツール)の3つの設定タブとExchange管理シェルで構成します。コンテンツフィルタという機能自体はExchange Server 2003にもありましたが、Exchange Server 2007では機能が強化され、Exchange管理コンソールのコンテンツフィルタの設定に、[カスタム単語]と[例外]という2つのタブが追加されています。

1/3 |

| Index | |

| メッセージ環境をクリーンにするコンテンツフィルタ | |

| Page1 コンテンツフィルタとセーフリスト集約とは コンテンツフィルタの構成 |

|

| Page2 アクションタブで「スパムのレベル」に応じた処理を決める カスタム単語タブで「絶対にハズせない」メールをキープ コンテンツフィルタをかけられないユーザーは例外タブで |

|

| Page3 コンテンツフィルタで隔離されたメッセージの行き先 セーフリスト集約を活用しよう |

|

| 新・Exchangeで作るセキュアなメッセージ環境 連載インデックス |

- Windows起動前後にデバイスを守る工夫、ルートキットを防ぐ (2017/7/24)

Windows 10が備える多彩なセキュリティ対策機能を丸ごと理解するには、5つのスタックに分けて順に押さえていくことが早道だ。連載第1回は、Windows起動前の「デバイスの保護」とHyper-Vを用いたセキュリティ構成について紹介する。 - WannaCryがホンダやマクドにも。中学3年生が作ったランサムウェアの正体も話題に (2017/7/11)

2017年6月のセキュリティクラスタでは、「WannaCry」の残り火にやられたホンダや亜種に感染したマクドナルドに注目が集まった他、ランサムウェアを作成して配布した中学3年生、ランサムウェアに降伏してしまった韓国のホスティング企業など、5月に引き続きランサムウェアの話題が席巻していました。 - Recruit-CSIRTがマルウェアの「培養」用に内製した動的解析環境、その目的と工夫とは (2017/7/10)

代表的なマルウェア解析方法を紹介し、自社のみに影響があるマルウェアを「培養」するために構築した動的解析環境について解説する - 侵入されることを前提に考える――内部対策はログ管理から (2017/7/5)

人員リソースや予算の限られた中堅・中小企業にとって、大企業で導入されがちな、過剰に高機能で管理負荷の高いセキュリティ対策を施すのは現実的ではない。本連載では、中堅・中小企業が目指すべきセキュリティ対策の“現実解“を、特に標的型攻撃(APT:Advanced Persistent Threat)対策の観点から考える。

|

|