ソニーの「mofiria」を活用して企業向けASPサービス

指静脈認証で移動端末をセキュアに、大塚商会とインスパイア

2009/02/02

大塚商会とインスパイアは2月2日、ソニーが同日発表した指静脈認証技術「mofiria」を活用した企業向けサービスを展開する方針を発表した。ただし、実際のサービス提供時期はソニーによるmofiria商品化を待ってのこととなり、詳細は未定だ。

mofiriaは、指の静脈のパターンを元に本人認証を行う技術だ。もともと指静脈認証は、指紋などほかのバイオメトリクス認証技術に比べ、登録が容易でユーザー側の抵抗も少ないといったメリットがある。ソニーによると、mofiriaはさらに、独自の光学技術やアルゴリズム、圧縮技術を組み合わせることにより、他社の指静脈認証に比べ高い精度でかつ高速に本人認証を行える点になるという。本人拒否率は0.1%、他人受入率は0.0001%にとどまるという。また認証処理に要する時間は、PC向けCPUを用いた場合で約0.015秒、携帯電話向けのCPUでも約0.25秒程度で行えるとしている。

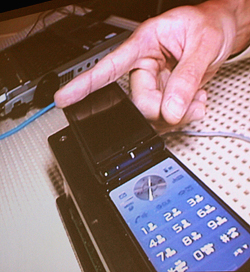

デモンストレーションの一例。LEDからの金赤外光を指静脈に当てた結果、体内で散乱した光をCMOSセンサで読み取り、認証を行う

デモンストレーションの一例。LEDからの金赤外光を指静脈に当てた結果、体内で散乱した光をCMOSセンサで読み取り、認証を行うこれまで、PCへのログインやユーザーの切り替え、Webなどアプリケーション上でのユーザー認証にはIDとパスワードの組み合わせが用いられることが多かったが、mofiriaはそれらを代替し、なりすましのリスクを減らすことができる。また、指ごとに異なるアプリケーションを登録すれば、アプリケーションラウンチャ代わりに活用することも可能だ。大塚商会とインスパイアは、こうした認証機能を活用した企業向けのSIサービスやASPサービスを開発し、提供していく計画だ。

大塚商会が想定している具体的なサービスとしては、mofiriaを活用した認証を行うためのドングルを開発し、クライアント認証に加え、ウイルス対策や資産管理、バックアップのためのソフトウェアを同梱して提供するクライアントPC向けサービスがある。また、そのドングルから収集した情報を活用してログ監視や資産管理を行う「マネジメントサービス」、Active Direvtoryといった既存の認証基盤と統合してシングルサインオン環境を提供する「企業内ネットワーク向けサービス」、証明書発行や時刻認証といったサービスと組み合わせてインターネット越しのアクセスのセキュリティを強化する「企業間ネットワークサービス」などを検討している。なおインスパイアは、主に導入コンサルティングを提供するほか、ASPプラットフォームの開発を行う。

大塚商会は既存のソリューションの中で指紋認証技術を採用済みだが、「認証の際に圧力を加えなくてはならないなど、使いにくい点があった」(大塚商会 取締役兼専務執行役員 片倉一幸氏)。その点mofiriaは使いやすく、認証処理のスピードも高速なため「サクサク使える」(同氏)という。これを活用することで、ユーザー、管理者ともに煩雑になりがちな認証にかかる負担を軽減し、移動型の端末に安全な環境を提供していきたいという。

関連リンク

情報をお寄せください:

- Windows起動前後にデバイスを守る工夫、ルートキットを防ぐ (2017/7/24)

Windows 10が備える多彩なセキュリティ対策機能を丸ごと理解するには、5つのスタックに分けて順に押さえていくことが早道だ。連載第1回は、Windows起動前の「デバイスの保護」とHyper-Vを用いたセキュリティ構成について紹介する。 - WannaCryがホンダやマクドにも。中学3年生が作ったランサムウェアの正体も話題に (2017/7/11)

2017年6月のセキュリティクラスタでは、「WannaCry」の残り火にやられたホンダや亜種に感染したマクドナルドに注目が集まった他、ランサムウェアを作成して配布した中学3年生、ランサムウェアに降伏してしまった韓国のホスティング企業など、5月に引き続きランサムウェアの話題が席巻していました。 - Recruit-CSIRTがマルウェアの「培養」用に内製した動的解析環境、その目的と工夫とは (2017/7/10)

代表的なマルウェア解析方法を紹介し、自社のみに影響があるマルウェアを「培養」するために構築した動的解析環境について解説する - 侵入されることを前提に考える――内部対策はログ管理から (2017/7/5)

人員リソースや予算の限られた中堅・中小企業にとって、大企業で導入されがちな、過剰に高機能で管理負荷の高いセキュリティ対策を施すのは現実的ではない。本連載では、中堅・中小企業が目指すべきセキュリティ対策の“現実解“を、特に標的型攻撃(APT:Advanced Persistent Threat)対策の観点から考える。