一足早く「Plagger」の便利さを実感してみよう:5分でネットがわかるシリーズ(6)(4/5 ページ)

2006年初頭から「Plagger」という技術が、一部で話題になりました。まだまだ知名度が低い「Plagger」ですが、便利でカスタマイズ性が高いものなので、2007年では爆発的に流行するかもしれません。豊富なプラグインを自在に組み合わせ、欲しい情報を収集し、加工して出力するPlaggerの仕組みや使い方を紹介します。

4. PerlをインストールしてPlaggerを動かしてみよう!

●どんな環境で動くの?

「私もPlaggerを使っていろいろと情報を収集・加工してみたい!」という人もいるでしょう。現在のバージョンのPlaggerは、なかなかインストールが難しいのですが、簡単にWindowsを例に導入方法を紹介してみましょう。

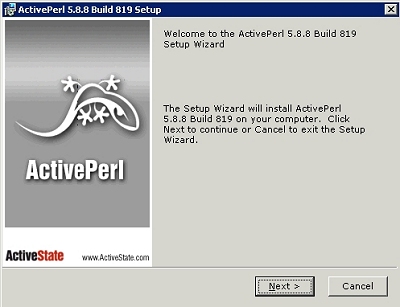

まずPlaggerを動かすプラットフォームですが、Perlが動く環境であればWindows、Mac、LinuxのどのOSでもOKです。ただWindowsはデフォルトでPerlが動く環境ではないので、ActivePerlをインストールして、Perlが動く状態を構築してあげなければなりません。

●Plaggerをインストール

ActivePerlをインストールするとPPM(Perl Package Module)が利用できます。PPMはPerlの各種モジュールをインストール・アンインストールできる機能です。これを使ってコマンドラインから、

ppm> install Plagger

とタイプすればPlaggerはインストールされます。Plaggerのインストール後は同じくPPMを利用してモジュールを追加でインストールします。

●設定ファイルを設定する

Plaggerの環境が構築できたら、次に設定ファイルを記述します。この設定ファイルに「mixiの日記をGmailに転送してほしい」とか「はてなのブックマークをDeliciousに移動したい」と指定するのです。

設定ファイルは「config.yaml」※1という名前のテキストファイルです。以下、Webサイトの更新をチェックしてくれるサービス「Bloglines」の更新データをGmailに転送するための設定ファイルです。

※1.yamlとは、軽量マークアップ言語。データ形式の一種

global:

plugin_path:

- C:\Perl\site\lib\Plagger\Plugin

assets_path: C:\Perl\site\lib\Plagger\assets

timezone: Asia/Tokyo

cache:

base: c:\

log:

level: info

plugins:

- module: Subscription::Bloglines←読み込みモジュールの指定。この場合はBloglinesのデータを読み込むためのプラグインを設定している config:

username: atmarkhogehoge@gmail.com←Bloglinesのユーザー名を入力

password: hogehoge←Bloglinesのパスワードを入力 mark_read: 0←Bloglines上で「0」だと未読データは未読のまま、「1」だと未読を更新済みにする

fetch_meta: 1

- module: Widget::BloglinesSubscription

- module: Publish::Gmail←Gmailへの送信モジュールの指定

config:

mailto:atmarkhogehoge@gmail.com←Gmailへのあて先

mailfrom: atmarkhogehoge@gmail.com←送信元の設定

mailroute:

via: smtp_tls

host: smtp.gmail.com:587

username: atmarkhogehoge@gmail.com←GmailのIDを設定

password: hogehoge←Gmailのパスワードを設定 ←「config.yaml」の最後の行は必ず改行を入れておく(この改行が抜けていると、エラーになって動かないことが多い)

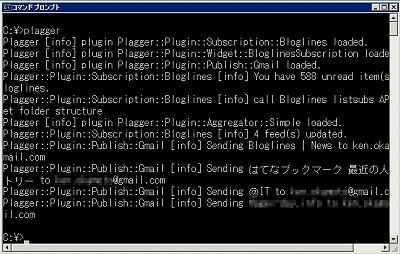

以上のように設定ファイルを記述し、コマンドプロンプトから、

C:\ plagger

とタイプすれば、Plaggerが起動し、Bloglinesからデータを抜き出してGmailに送信をしてくれるのです。

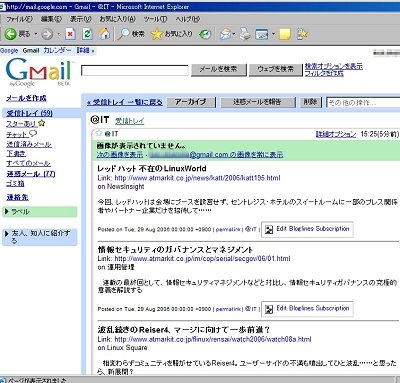

Plaggerを実行をしてGmailを開いてみると、このような画面になります。

Plaggerのインストールについては、実際にはもうちょっと難しく設定も複雑です。実際に自分でチャンレジをしてみたい人は、Windowsで簡単にPlaggerをインストールする方法(しげふみメモ)というページに詳しく書かれているので、そちらを参考にしてください。

Plaggerの機能や特徴、インストールまで解説してみましたが、次のページではPlaggerの問題点や今後について触れてみます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.